L’ingratitude des siècles

Yves Lostanlen

Un constat : le bourg est un quartier comme un autre. Borné par la route de Pornic au nord et la voie ferrée au sud, l’école du Port au Blé à l’ouest, la limite avec Bouguenais à l’est, il compte 3.586 habitants en 2006. Son cœur, constitué de la mairie et de la place Saint-Pierre, ne peut masquer une image péjorative de gros village tel que ceux qui s’échelonnent en bordure des prairies de Loire, du Port au Blé au Pellerin : maisons à étage, aux ouvertures étroites, tassées les unes contre les autres, à l’alignement incertain, séparées parfois par des venelles. A cela s’ajoutent les handicaps d’une situation complètement excentrée par rapport au territoire communal et d’un éloignement de l’axe routier qui conduisait du Pays de Retz à Nantes jusqu’au milieu du 20°siècle, la rue de l’Aérodrome actuelle. Le chemin départemental n°58 (rues F. Marchais, G. Grille, J. Louis, G. Boutin, V. Hugo) n’a toujours eu qu’un rôle de desserte locale de Pont-Rousseau au Pellerin.

A la fin du 19e siècle, Léon Maître, archiviste départemental, qui a mené des investigations remarquables pour comprendre la ville antique, s’exclamait : « Rezé n’est pas comme tous les bourgs de France et certains aspects de cette localité auraient dû tenter nos dessinateurs en quête de tableaux »[1]

Ratiatum : l’âge d’or

Voici la présentation faite par une équipe d’archéologues en 2007 [2] :

« A l’époque romaine, la Loire constitue une frontière naturelle entre deux provinces, la Lyonnaise et l’Aquitaine, et entre deux cités, celle des Pictons et celle des Namnètes. Il est admis que Ratiatum, port d’estuaire, et les territoires environnants ont été concédés aux Pictons par César ou Auguste – la conquête de la Gaule a lieu en 56 avant notre ère – leur permettant ainsi d’obtenir un accès au commerce ligérien.

A son apogée, c’est-à-dire entre l’an 101 et 200, l’agglomération antique s’étendait avec certitude sur 1 km de long et environ 300 m de large, entre le clos Saint-Martin à l’ouest et le quartier Saint-Lupien à l’est. Quelques indices suggèrent toutefois qu’elle a pu s’étendre davantage vers l’ouest (les Couëts) et l’est (le Port au Blé). Les dernières études lui attribuent une surface de 40 à 50 ha, que l’on peut doubler en y ajoutant la périphérie sud caractérisée par des terrains pré-urbanisés mais non lotis ou occupés par des installations artisanales de céramique ou de verre, des carrières d’extraction de matériaux et des nécropoles. Cette agglomération s’inscrit à un carrefour de voies terrestres et à un point de rupture de charge des navigations fluviale et maritime. »

Autrement dit, des navires de haute mer apportaient des marchandises venant du monde romain et pouvant être réexpédiées en amont par la Loire et ses affluents. Le transport de denrées, de matériaux ou de produits divers, issus de la Gaule, s’exerçait vraisemblablement dans l’autre sens. Le commerce de vins, les débris d’amphores et de cruches en témoigne, était très important, affirment aujourd’hui les archéologues [3] qui, lors de nouvelles campagnes de fouilles, ont découvert des quais à Saint-Lupien d’abord puis près de la rue de Lattre ensuite.

Le site est progressivement abandonné à partir du début du 3e siècle. C’est le moment de s’interroger sur l’origine du nom de Ratiatum : l’hypothèse du mot latin ratiaria désignant un bateau à fond plat[4], est la plus plausible.[5]

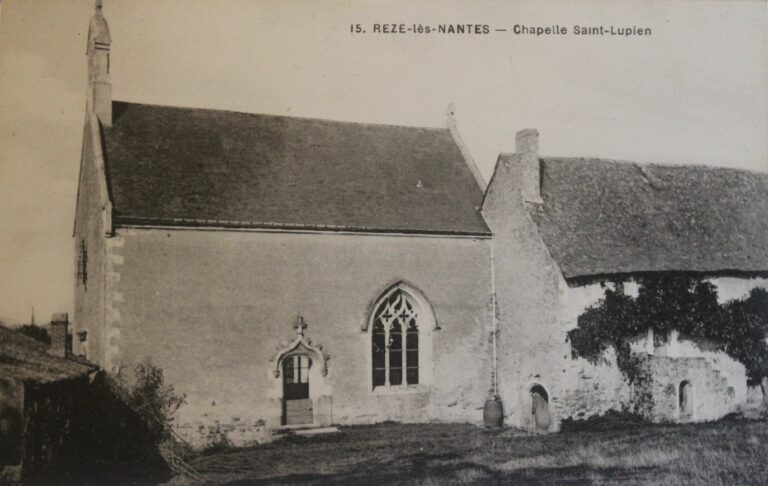

Musée archéologique ouvert par la Communauté Urbaine de Nantes en 2017, le Chronographe implanté près des entrepôts portuaires, côtoie l’ancien prieuré Saint-Lupien et sa chapelle du 16e siècle.

Après le déclin du port antique

Le christianisme s’implante au 4°siècle et reste à l’origine un phénomène urbain. Lupien est-il le premier chrétien de Ratiatum ? Il a été baptisé vers 340 par Hilaire de Poitiers, et dès sa mort, survenue peu après, des guérisons miraculeuses auraient été obtenues par des pèlerins accourus auprès de son tombeau. C’est Grégoire de Tours qui écrit cela au 6e siècle.[6]

Le site de Ratiatum abrite une population encore nombreuse, entre le 4e et le 7e siècles, comme l’attestent la présence d’une nécropole à Saint-Lupien et les traces d’une basilique paléochrétienne aux champs Saint-Martin. Y eût-il un évêque à Rezé au 6e siècle, durant quelques années ? Michel Kervarec développe un argumentaire qui plaide en faveur de cette hypothèse et Noël-Yves Tonnerre, professeur à l’université d’Angers, spécialiste du Haut-Moyen-Age, le pense aussi.[7]

Les fouilles menées par l’INRAP en 2024-2025, place Saint-Pierre, viennent de mettre à jour des sépultures datant du 6e au 16e siècles. Enfin, il existait un atelier monétaire à Rezé à l’époque mérovingienne.

Pour Léon Maître, « Ratiate a servi de résidence au viguier de Raiz (le viguier était un juge qui rendait la justice au nom d’un comte ou d’un roi), comme étant la ville la plus considérable de la rive gauche de la Loire avant 843 »[8]

Cette année-là, une attaque surprise des Vikings dévaste la ville de Nantes. Leurs incursions, et même l’établissement de camps permanents, s’étaleront sur près de 100 ans. Entre temps, en 851, battu par les Bretons, Charles le Chauve, roi de France, donnera à ses vainqueurs, les territoires Nantais, Rennais, et la vicaria de Rais qui est une subdivision du pagus d’Herbauge. Avec cette annexion, qui s’inscrit dans une stratégie de lutte contre les Scandinaves par la création d’une même unité de commandement sur les deux rives de l’estuaire et qui sera confirmée par la victoire d’Alain Barbetorte sur les Normands en 937, le pays de Rais (donc Rezé) tourne définitivement le dos au Poitou et va appartenir à la Bretagne (royaume, duché, puis province) jusqu’à la création des départements en 1790.[9]

Sylvestre, le chevalier

« Aux alentours de l’an mil, en Bretagne comme ailleurs, sont élevées des mottes féodales. Il s’agit de demeures d’un confort modeste construites sur des collines en terre rapportée, entourées d’une palissade de bois. Les occupants de ces habitats fortifiés sont ces chevaliers qui ont tissé des liens personnels avec des nobles plus puissants.[10] C’est dans ce contexte qu’est née la féodalité à Rezé. Rolland de Rezay est le premier seigneur connu au milieu du 12°siècle ».[11] Un de ses successeurs au milieu du 13°siècle, Sylvestre 1er de Rezay, est cité comme ami du duc de Bretagne, Jean 1er. Celui-ci pouvait compter sur ce chevalier qui figure dans le livre des osts de 1294 (service militaire que les vassaux doivent à leur souverain) : « le seigneur de Rezay et ses parsonniers recogneürent que ils deivent I chevalier d’ost pour leurs fiez de Rezay »[12]Sylvestre II, le seigneur en titre à cette époque, devait donc se faire aider par ses « parsonniers », ce qui signifie que ses ressources étaient limitées, d’autant plus qu’un cheval de guerre valait une fortune. Dans la baillie (circonscription) de Nantes, ils sont une vingtaine de seigneurs à devoir en tout 36,5 chevaliers ; cela situe l’importance relative du domaine de notre chevalier.

Certes, les illustres « de Rezay » sont les principaux seigneurs du territoire actuel de Rezé, mais il y en a d’autres. La seigneurie des Pallets a son siège dans le bourg où elle possède un « château » et des halles.[13]

En 1341, le duc de Bretagne Jean III meurt sans fils légitime. S’affrontent Jean de Montfort, son demi-frère, et Charles de Blois, époux de Jeanne de Penthièvre, sa nièce. Pendant 40 ans, « les guerres de Bretagne se présentent comme une longue et confuse suite d’escarmouches, de guet-apens, de prises et de reprises de villages et de manoirs. Et comme d’habitude, les gens du peuple sont les premiers à faire les frais d’évènements qu’ils n’ont pas cherchés et auxquels ils ne prennent aucune part active. Certains petits seigneurs gagnent à ce jeu, richesse et considération sociale, d’autres la ruine s’ils ont le malheur de tomber entre les mains des soudards du clan adverse ».[14]

Les seigneurs de Rezé avaient choisi le camp de celui qui sera vaincu, Charles de Blois. Mal leur en prit, car le vainqueur, avec l’appui des Anglais, fera raser non seulement demeures nobles et ouvrages fortifiés, mais aussi l’église paroissiale, la chapelle Saint-Lupien. La population en souffrira puisque Rezé fait partie des 30 paroisses du sud de la Loire « sur lesquelles le roi d’Angleterre abandonna au capitaine du fort du Collet le pouvoir de lever des rançons ».[15] C’était en 1362.

Echos d’ancien régime

Au 15esiècle, l’église Saint-Pierre est reconstruite, rectangulaire, le chœur à l’est, la porte à l’ouest. Restent de cette église, les fonds baptismaux visibles dans l’actuelle, des sablières (poutres horizontales) conservées au musée Dobrée. La chapelle et le prieuré Saint-Lupien, comme on l’a vu en évoquant le Chronographe, eux aussi, sont relevés.

Le bourg d’avant la Révolution ne se distingue pas des autres chefs-lieux de paroisse des bords de Loire : une agglomération de taille très modeste ; la large prédominance des activités agricoles : vignes, céréales qui impliquent la présence de moulins à vent, élevage sur les prairies humides ou inondables.

A l’issue de son enquête de terrain effectuée dans les années 1890, Léon Maître pouvait affirmer que « cent ans plus tôt, on voyait après le presbytère (qui date du 17°siècle) la chapelle Notre – Dame de la Blanche, ensuite le sanctuaire de Saint-Martin. »[16]

Le siège de l’administration communale

C’est sous la municipalité Giraud (1830-1844) que furent envisagées les grandes transformations du bourg. Elles s’échelonnèrent tout au long du 19e siècle. La création d’un cimetière (rue V.Hugo actuelle) en 1835 avec translation de l’ancien qui entourait l’église ; construction d’une mairie en 1841, de dimensions 16 m x 11 m, juste derrière le chœur de l’ancienne église (à l’emplacement du petit parking qui jouxte l’accès à l’Hôtel de Ville d’aujourd’hui dans la courbe de la rue J. Louis), chaussée en remblai vers la Loire, avec création d’un pont sur le Seil (1857) ; reconstruction de l’église sur un axe sud-nord (1867). Les remarquables vitraux du maître-verrier Meuret et le clocher seront réalisés en 1891. L’école publique de garçons ouvre en 1878, celle des filles en 1882. Toutes deux sont aujourd’hui englobées dans le nouvel hôtel de ville qui date de 1989. La mairie de 1895 clôt ce 19e siècle, témoin de tant de bouleversements réalisés sans inventaire ou relevés précis des monuments de la ville antique. Léon Maître ne peut que déplorer « l’indifférence persistante des démolisseurs pour ces vénérables restes qu’ils ont traités comme de vulgaires démolitions, sans s’apercevoir qu’ils appartenaient à une époque de prospérité ».[17]

Si la commune, mais surtout l’Etat, ont fait preuve d’une carence qu’on qualifierait aujourd’hui de coupable en matière de protection du patrimoine, il n’empêche que, malgré ces travaux, le bourg reste à l’ombre de Pont-Rousseau qui, lui, bénéficie, depuis le milieu du siècle, d’un développement démographique et économique. L’Etat y installera progressivement toutes ses administrations : gendarmerie, poste, perception, contributions indirectes. Et puis, en 1875 viendra la gare. Qui plus est, on trouvera à Pont-Rousseau notaire, professionnels de santé et d’autres activités libérales.

DEMEURES BOURGEOISES

A la fin du 19e siècle, les notables locaux, voire nantais, s’offrirent de belles résidences, rivalisant d’originalité car très différentes les unes des autres : villa Bianca, castel de la Tour, Bouvardière, ancien presbytère (ces deux-là plus anciens Bourgeonnière). Des cartes postales du premier quart du 20ème siècle en sont parfois le seul témoignage.

RUGGIERI, l’artificier, et MARCHAIS, le maçon

La société Ruggieri, « Feux d’artifice, Pyrotechnie industrielle, Cartonnages » s’installe au Clos-sous-le-Pré (rue Zola actuelle) en 1903. Elle emploiera une centaine d’ouvriers. L’établissement de Rezé, qui était l’un des 6 existants en France, fermera à la fin des années 1960.[18]

Autre entreprise, cette fois-ci de maçonnerie et au cœur du bourg, celle de la famille Marchais, qui atteindra elle aussi les cent salariés entre les deux-guerres. Elle construira dans les années 30 beaucoup de maisons ouvrières qui se repèrent facilement dans les quartiers de Rezé.

Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le bourg n’a guère bougé (qu’il ne faut pas confondre avec le quartier tel qu’il est défini au début de cet article) : 638 habitants en 1901 ; 684 en 1936.

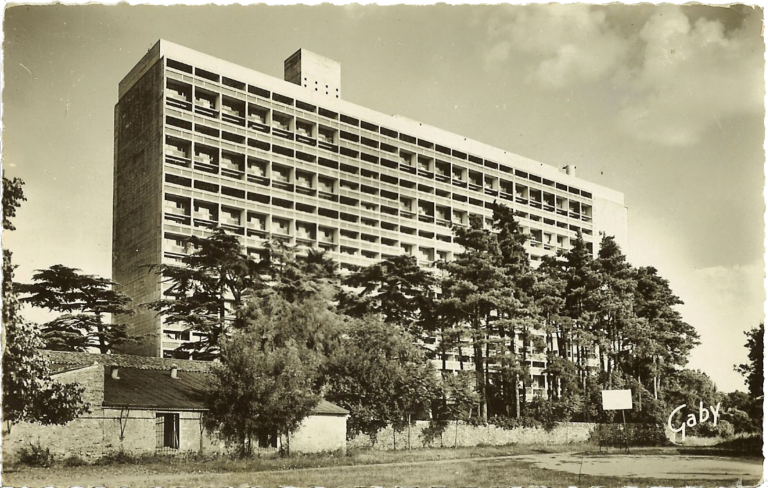

L’audace de le Corbusier

L’œuvre de Le Corbusier ne laisse personne indifférent. Sa conception, sa réalisation en 1955, l’organisation sociale qu’elle impliquait à l’origine, sont décrites et analysées dans de nombreux ouvrages spécialisés. Sa notoriété en fait un site touristique. Le parallélépipède de béton, imposant et coloré, qui fascine le plus souvent, agace parfois, écrase le bourg, son hôtel de ville et son église. Pour ses premiers occupants comme ceux d’aujourd’hui, il demeure une « unité d’habitation » autonome : on habite au « Corbu » ou à « la Maison Radieuse », pas au bourg !

D’autres opérations immobilières vont suivre : les unes au nom évocateur comme Ratiate (1958), le Domus (1994), qui valorise les traces d’une grande demeure gallo-romaine, les rues des Pictons et des Amphores, voies de desserte des pavillons construits sous l’égide de la Société d’Economie Mixte de Rezé (1988) ; les autres s’emparant d’espaces laissés libres à la construction, comme les barres de la rue Barbusse (1966) ou les H.L.M. qui s’élèvent rue Zola à la place des Ets Ruggieri. Bâtis depuis quelques années aux Bourderies, les locaux de l’ARIFTS, organisme régional de formation aux métiers du travail social, fait face à la Maison Radieuse.

La vie sociale

Le bourg a connu toutefois les structures d’animation que l’on retrouve un peu partout à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e : amicale laïque, patronage catholique, activités sportives, cinéma.

Entre 1840 et 1914, a lieu chaque année, en été, dans les prés de la Bourgeoisie, « l’assemblée de Roquio », fête foraine avec bal qui est née d’une manière assez spontanée à l’initiative de jeunes qui voulaient célébrer l’anniversaire du mariage de Jean Moreau, le gardien des troupeaux qui paissaient sur ces pâturages. Ce rassemblement connut un engouement exceptionnel avec des milliers de participants vers la fin du 19e siècle.[19]On ne sait trop comment est né le surnom de « roquio » donné à l’humble vacher ; il s’ancrera dans les esprits et est associé au souvenir des vapeurs qui ont assuré les liaisons entre Trentemoult et Nantes.

En 1930, l’amicale laïque du bourg a repris l’idée de la fête en l’intitulant « kermesse de Roquio », mais l’audience reste désormais purement locale. La salle J.B. Marchais qu’elle construisit après 1a guerre est d’ailleurs souvent appelée salle des « Roquios ».

Jean-Baptiste Daviais, puisque son nom vient d’être évoqué, est né à la Blanche (rue G. Grille) en 1878 dans une famille ouvrière. Après avoir travaillé aux Chantiers de la Loire, il part en Afrique et revient vers 1918 à Nantes où il monte une entreprise d’importation de bois. Militant laïc épris de justice sociale, il créée l’association La Maternelle pour venir en aide à l’enfance malheureuse et la Fédération des Amicales Laïques (1935). Engagé dans la Résistance, il est arrêté le 18 avril 1944 et déporté à Dachau où il meurt le 9 janvier 1945. [20]

En 1962, alors que des pierres se détachent dangereusement de l’église Saint-Pierre, dans l’urgence et par souci d’économie, la municipalité décide de cimenter les murs et le clocher : choix regrettable qui provoque un pourrissement intérieur de la pierre.

Gageons que le 21e siècle soit celui de la réhabilitation et de la mise en valeur d’un patrimoine qui mérite cette attention.

Sources

Bulletin des Amis de Rezé no 62

[1] Léon MAITRE, Les villes disparues de la Loire-Inférieure, tome 2, page 9, imp.Grimaud, Nantes, 1895-1899

[2] Revue AEstuaria, décembre 2007, pages 129 à 138

[3] Livret de visite du quartier Saint-Lupien, été 2011, établi à partir du rapport de fouille 2010

[4] Traduction du dictionnaire GAFFIOT, édition de 1934

[5] A ce sujet, on peut se référer à Michel KERVAREC, Terroir et Moyen-Age au Pays Nantais, p.41, ed.du Petit Véhicule, 1999

[6] Cité dans le livret de visite 2011, également dans M.KERVAREC, op.cit. p.43

[7] Michel KERVAREC, op.cit. pp 44 à 48, et Noël-Yves TONNERRE lors de la conférence donnée sur la Vicaria de Rais au 9°siècle à Saint-Philbert-de-Grandlieu le 27 août 2011

[8] Léon MAITRE, op.cit. p.XVII

[9] Noël-Yves TONNERRE, 27 août 2011

[10] Sous la direction de J.J.MONNIER et J.C.CASSARD, Toute l’Histoire de Bretagne, p.124, ed.Skol Vreizh, 1997

[11] GUILLOTIN DE CORSON, Les Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, tome III, p.325, 1899

[12] Frédéric MORVAN, La Chevalerie bretonne, p.81, Presses Universitaires de Rennes, 2009

[13] M.KERVAREC, op.cit. p.78

[14] Toute l’histoire de Bretagne, op.cit. p.158

[15] Arthur DE LA BORDERIE, Histoire de Bretagne, p.511, 1896

[16] L.MAITRE, op.cit. pp.1, 2

[17] L.MAITRE, op.cit. p.3

[18] Xavier NERRIERE et Christophe PATILLON, Pont-Rousseau en Rezé, pp.98-99, ed C.H.T., 2002

[19] Serge PLAT, Des Roquios aux Navibus, pp.10 à 15, ed. Coiffard, 2010

[20] Bernard LE NAIL, Dictionnaire biographique de Nantes et Loire-Atlantique, p. 118, Le Temps éditeur, 2010

Lien vers la photothèque : Le Bourg

Articles liés au quartier du Bourg

Maison Radieuse : cage à lapins ou œuvre d’art ?

La basilique du VIème siècle sous la maison de retraite

Chapelle Saint Lupien

Les Belles Demeures à Rezé Bourg

Le Bourg, La Blanche