Trentemoult, Norkiouse, la Basse-Ile, la Haute-Ile

Filles de la Loire

Yves Lostanlen

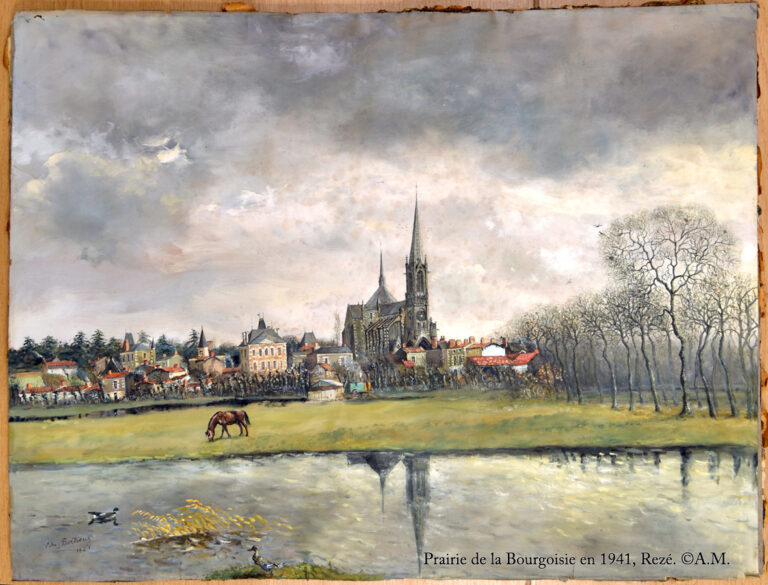

Le paysage d’aujourd’hui renvoie les îles dans l’imaginaire, celui d’avant-guerre, où le Seil, alors bien ténu, sauf aux grandes marées, signifiait encore l’insularité immémoriale de ce territoire, même s’il était desservi depuis longtemps par la voirie départementale. L’effacement du passé, matérialisé par un axe routier majeur vers Pornic et une vaste zone commerciale, nourrit une vision de Trentemoult, surtout et moins pour les autres villages, un peu romantique, axée sur ses pêcheurs et ses cap-horniers entassés sur leur bout de terre. En réalité, les îles de Rezé, qui s’échelonnent sur une bande de 2,5 km de long sur 0,5 km de large, sont intimement liées à l’histoire du port de Nantes.

Au Moyen Âge

L’île des Chevaliers, avec son annexe de l’île Macé, a été habitée il y a fort longtemps et s’y étaient développés les villages de pêcheurs de la Haute-Ile, de la Basse-Ile et de l’Ortiouse, devenue Norkiouse. La présence de Templiers, puis de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, est attestée, d’où le nom d’île des Chevaliers. Elle avait été donnée aux premiers nommés, en partie du moins, dès 1285, par Olive, veuve de Guillaume Mathieu de l’Isle[1]

En 1397, les habitants des îles des paroisses de Rezé, Bouguenais, et Sainte-Croix de Nantes, obtiennent du duc de Bretagne Jean IV le monopole de la pêche à la senne en Loire. Ils ne se contentent pas de cela et se risquent fréquemment en mer, de Belle-Ile à l’île d’Yeu. Mais la pluriactivité caractérise la population de nos îles : Nantes est dotée d’un Hôtel de la Monnaie, situé près du port Maillard, édifié par le duc Jean II (1286-1305) et comme la monnaie n’est pas frappée souvent, la majorité du personnel exerce un autre métier : c’est le cas des habitants de la Haute-Ile notamment, à la fois pêcheurs et ouvriers à la Monnaie dont ils constituent la majeure partie de l’effectif, et ce, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Ce dernier emploi, qui se transmettait de père en fils, donnait lieu à de nombreuses exemptions : taille, ost, guet…et péage de la traversée de la Loire.

Un premier âge d’or de la pèche (16e au 18e siècles)

La vocation maritime des îles de Rezé se trouve renforcée par la construction du quai de la Fosse à Nantes en 1516, puis par son réaménagement en 1622. Les matelots qui vivent à cet endroit, dans des cabanes, partent alors s’installer dans les îles de Trentemoult et des Chevaliers[2]. La première citée se spécialise dans la pêche maritime, la seconde, dans la pêche fluviale. Cette polarisation de l’activité tient à l’approvisionnement en poisson du marché nantais et du royaume. Confirmation en est donnée dans un rapport de 1728 : « Les pescheurs de Trentemous sont avec ceux de l’isle des Chevaliers leurs voisins les plus fameux ou pour mieux dire les plus expérimentés des pescheurs de la loire et qui fournissent seuls tout le poisson de mer qui se consomme à Nantes, et ils sont même eux seuls en plus grand nombre que tous les autres pescheurs, ensemble qui se trouvent le long des costes du ressort de cette amirauté, quoique d’une grande étendue…c’est aussi de leur pesche que provient tout le poisson qui se consomme à Nantes, à Rennes, dans les grandes villes voisines et dans celles des provinces contigues de celles de la Bretagne, la pesche que pratiquent les autres pescheurs est peu de chose en comparaison du produit de la leur… » [3].

Sur l’autre rive du fleuve, le port de Nantes a connu au 18e siècle un essor considérable. Il ne semble pas que les hommes de nos îles aient été nombreux à s’enrôler dans la marine de commerce, si l’on se réfère à la carte établie par Murielle Bouyer sur l’origine géographique et l’évolution du nombre de marins s’enrôlant à Nantes[4].

L’importance de la pêche dans l’économie et la vie sociale de Rezé se mesure par ce détail : sur les 10 députés qui sont désignés pour aller porter à Nantes le cahier de doléances adopté en 1789, 4 sont pêcheurs[5]. Se démarquant du monde paysan, les habitants des îles se montreront fidèles à la Révolution. Sans doute, la ressource en poisson demeurant abondante, ils purent poursuivre tant bien que mal leur activité jusqu’à la fin de l’Empire, alors que le commerce maritime nantais connut une grande récession due à la guerre civile et au blocus anglais.

De 1817 à 1914 : vive la marine à voile !

Pourquoi 1817 ? Cette année-là, deux brevets sont créés dans la marine marchande : celui de capitaine au long cours, c’est l’homme qui représente l’armateur et a les compétences nécessaires en matière de navigation et de commandement de l’équipage pour effectuer un long voyage ; celui de maître au cabotage, marin dont les aptitudes sont reconnues pour avoir la responsabilité d’un navire de commerce ou de pêche qui effectue de petites distances. Voilà des qualifications que s’empresseront d’obtenir Trentemousins et, à un degré moindre, habitants de l’île des Chevaliers. Les registres de l’Inscription Maritime du quartier de Nantes en témoignent. En 1850, la moitié environ des maîtres au cabotage de cette circonscription, qui couvre la ville et les communes limitrophes, est domiciliée à Trentemoult. Dans les états de services, revient généralement le schéma suivant :

- 36 mois passés au service de l’État : c’est le service militaire, sous-entendu, car ce n’est pas écrit, dans la Marine nationale.

- 250 mois, voire plus, au commerce : avec des périodes embarquées d’au moins un an, à partir de Nantes bien sûr, mais aussi de tous les ports français de l’Atlantique et de la Manche, de Dunkerque et même de Marseille

- Quelques mois à la petite pêche et à la navigation intérieure, entre deux embarquements au commerce.

- Souvent, les campagnes ont lieu sur le même navire, que ce soit un brick, un canot, une yole, un lougre, une toue, une barge, une goëlette, une bisquine ou un chassemarée. Autant de noms qui fleurent bon la marine à voile dans toute sa diversité. A partir de 1863, apparaîtront plus fréquemment les vapeurs.

- Les notices individuelles mentionnent également les actes de sauvetage et de dévouement, les condamnations pour infractions aux règles sanitaires concernant les cargaisons, les naufrages, relativement fréquents. Elles s’arrêtent rarement mais suffisamment de fois pour qu’on le remarque, par la mention laconique : péri en mer.

Ce bref aperçu sur les maîtres au cabotage au milieu du 19e siècle montre la richesse que constituent pour l’histoire locale les registres de l’Inscription Maritime.

Viendra ensuite le temps des capitaines au long cours, lorsque la construction de grands voiliers à coque d’acier est encouragée par l’Etat dans une loi de 1893.

En revanche, les pêcheurs ne sont pas inscrits maritimes ; la création de brevets pour la pêche ne date que de 1914. Leur statut est donc plus précaire que celui des marins.

A partir de quelques recensements de population, qui ont lieu tous les cinq ans, nominatifs depuis 1836, mais dont le premier véritablement exploitable est celui de 1846 car il indique les adresses et les professions, il est possible de montrer à la fois l’importance des métiers liés à la navigation dans l’île de Trentemoult et leur évolution jusqu’au début du 20°siècle. Les chiffres ci-dessous ne concernent que ce village.

| Année des recensements | 1846 | 1866 | 1881 | 1901 |

| Nombre de maisons | 305 | 328 | 334 | 346 |

| Nombre de ménages | 306 | 343 | 359 | 350 |

| Nombre d’habitants | 1254 | 1297 | 1152 | 1175 |

| Capitaines au long cours | 19 | 9 | ||

| Capitaines (sans précision) | 30 | |||

| Maîtres au cabotage | 123 | 134 | 80 | 4 |

| Marins | 89 | 106 | 83 | 94 |

| Charpentiers | 13 | 23 | 22 | |

| Calfats | 1 | 8 | 8 | 2 |

| Pêcheurs | 8 | 21 | 15 | 15 |

| Filetières | 10 | 16 | ||

| Pilotes | 3 | 3 | ||

| Constructeurs | 2 | |||

| Douaniers | 11 | 17 | 14 | 10 |

La moyenne d’habitants par maison s’élève à 4,1 en 1846 et diminue progressivement jusqu’à 3,4 en 1901. Les métiers de la mer et du fleuve sont exercés par 250 personnes en 1846, 341 en 1866, 268 en 1881 et seulement 134 en 1901.

Quant à l’île des Chevaliers, Norkiouse compte 161 habitants en 1881, la Basse-Ile 90, la Haute-Ile et son prolongement vers l’est, la Tête des Mottes, 373.

Du tableau qui précède, on retiendra :

- La prépondérance du métier de maître au cabotage jusqu’à la fin des années 1870. Vaincu par les navires à vapeur, le chemin de fer et l’amélioration constante du réseau routier, le cabotage traditionnel, sur des petites unités à voile, a disparu à la fin du siècle.

- La constance du nombre de marins.

- La place modeste des capitaines et des pêcheurs.

Effectivement, ceux qui vivent de la pêche apparaissent peu nombreux à Trentemoult, contrairement à la Haute-Ile où ils sont 36 en 1846. Certes, l’enquête du recensement laisse des blancs énigmatiques certaines années : les capitaines et les filetières, par exemple. Elle ne mentionne que l’activité principale : chez les marins et les maîtres au cabotage, la distinction entre le commerce et la pêche était-elle si tranchée que cela ? Devaient jeter occasionnellement leurs filets, retraités, marins à terre, et bien d’autres habitants : tous ces gens-là possédaient leur bateau. Mais les observateurs, frappés par le nombre d’embarcations, l’animation des rives du fleuve, la promiscuité, n’ont-ils pas conclu un peu trop vite au monopole de la pêche ? Marteville et Varin, commentateurs du Dictionnaire de Bretagne d’Ogée décrivent ainsi l’île de Trentemoux : « les habitants sont tous marins et approvisionnent Nantes du poisson qu’on pêche en Loire. Dans les grandes eaux, l’île de Trentemoux est sujette à être inondée : aussi, les maisons groupées presque toutes en avant de l’île ont-elles pour principale pièce d’habitation un premier étage auquel on arrive par un escalier extérieur ».[6]

Cette description met l’accent sur l’habitat si particulier qui caractérise et fait le charme aujourd’hui de Trentemoult et de la Haute-Ile. Un autre élément doit être souligné : l’extraordinaire densité. Il faut se rappeler qu’en 1826, année de réalisation du cadastre, 90% des maisons de Trentemoult étaient construites sur un îlot de 350 m de long sur 150 m de large, coupé du reste du territoire par le Courtil-Brisset, petit bras de Loire qui a fait place aux rues actuelles : Jouneau, Soulas, Bruneau. Réalité qui permet de comprendre comment la vie collective d’une population, exclusivement tournée vers le fleuve et à la mer à une certaine époque, a pu s’organiser avec ses solidarités, ses réjouissances, ses tensions internes.

Venons-en aux capitaines au long cours, ceux de la fin du 19e siècle qui ont marqué les esprits. Malgré les navires à vapeur, les voiliers, beaucoup plus rapides, demeurent les seuls longs courriers à l’époque. Partant de Nantes, ils vont charger du ciment à Anvers ou du charbon en Ecosse qu’ils emmènent, via le Cap Horn, jusqu’au Japon ou aux Indes. Ils en rapportent blé, laines ou nitrates vers les grands ports européens. Les capitaines et les marins de ces voiliers construits en fer, puis en acier, dotés de trois ou quatre mâts, viennent de familles de Trentemoult, de Paimboeuf ou du Croisic.[7] En 1914, la page des grands voiliers était définitivement tournée.

Enfin, n’oublions pas les chantiers de construction de navires en bois : Barban-Chauvelon, Lemerle à Norkiouse, qui emploient respectivement 58 et 18 ouvriers en 1857 et en auront même davantage.[8] Jérôme Ertaud exerce à la Basse-Ile en 1846, Jacques Boju, Michel Tillé, Noël Bertrand à Trentemoult en 1866, nous apprend le recensement ; succédant en quelque sorte à Chauvelon et à Lemerle qui cessent leur activité l’année où il commence la sienne, Clergeau exploite un chantier à Norkiouse de 1869 à 1907[9].

Certains noms de rues, évocateurs de destinations lointaines, de prénoms de personnages, ou tout simplement cocasses, en usage en 1866, remplacés par d’autres dénominations au fil du temps, méritent d’être rappelés :

- A Trentemoult : rues Pacifique, Grenadier, Cabasse, Plymouth, place de la Réunion, rues Eloi, Athanase, Lazare, Prudent, Zacharie…

- A la Basse-Ile : rue Hyacinthe…

- A la Haute-Ile : rues Tendresse, Pilote, Gadrignole, place du Poisson Sec…

La fin de l’insularité

La seconde moitié du 19e siècle apporte de grands changements :

- Sur les îles elles-mêmes : la disparition des communs, sujet de polémique dans les années 1820-40 entre les habitants et la municipalité[10], qui fait place à l’extension urbaine de Trentemoult ; à l’ouest de celle-ci, la construction d’une digue bordant la Loire, pour faciliter la navigation, a été réalisée dès 1834 ; elle sera poursuivie, plus de vingt ans après, par les quais que l’on connaît désormais.

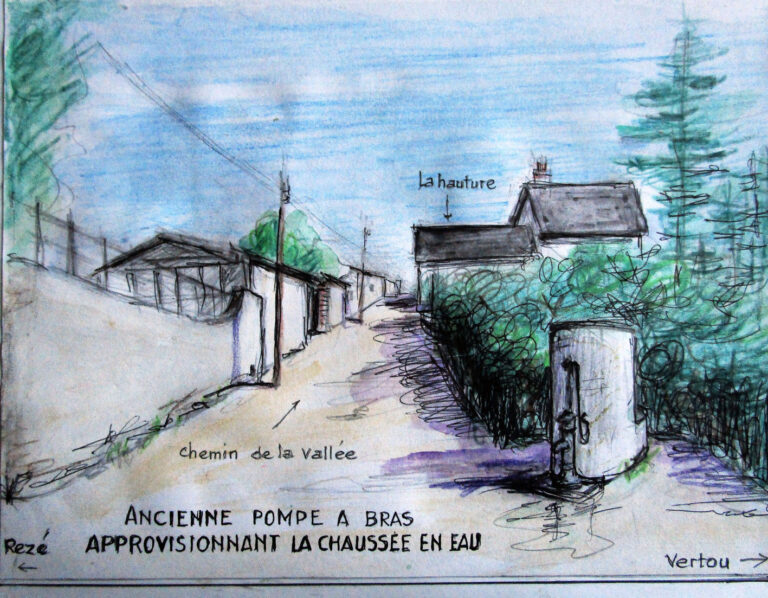

- Les liaisons routières qui enjambent le Seil, vers le bourg en 1857, vers les Couëts en 1858, puis une voie départementale qui relie Trentemoult à Pont-Rousseau : la rue des Chevaliers. C’est par un remblai compact que la ligne de chemin de fer vers Pornic franchit le Seil en 1875 dont les eaux ne se mêleront plus à celles de la Sèvre ; il devient un bras mort, réveillé périodiquement par les fortes marées et les crues hivernales. Les habitants de la Haute-Ile sont alors tournés vers Pont-Rousseau : ils exercent les mêmes métiers que ceux des habitants du grand faubourg ; leurs enfants y sont, en partie, scolarisés. En 1957 la route de Pornic est inaugurée. Les ponts sur la Loire, Cheviré en 1991 et Les Trois Continents en 1994, termineront les infrastructures.

C’est le signe d’une banalisation du territoire insulaire qui jusque-là cultivait volontiers sa différence avec le reste de la commune. Les dénombrements successifs de population depuis 1846 montrent une stabilité démographique. En 1881, les îles représentaient le quart de la population de Rezé : 1.776 habitants sur 7.377. Un poids démographique et économique qui permettait de se faire entendre.

Le temps de la navale

A partir de 1881, la construction navale nantaise, jusque-là diffuse dans de petits établissements, change d’échelle et se concentre dans trois entreprises : Chantiers de la Loire et Chantiers de Bretagne sur la Prairie au Duc, Dubigeon à Chantenay. « Ils sont représentatifs de l’essor de la métallurgie qui prend alors le relais du raffinage des sucres, moteur de l’économie locale jusqu’à la fin du Second Empire. Vers 1900, on dénombre dans la basse-Loire plus de 300 usines qui occupent 30.000 ouvriers : 17.500 dans la région de Nantes et 12.500 dans celle de Saint-Nazaire. La métallurgie emploie 60 % de la main d’œuvre et la seule construction navale 35 %. »[11]

Il n’est donc pas surprenant que ces usines, implantées sur les rives mêmes ou à proximité du fleuve, aient attiré beaucoup d’hommes de nos îles, en quête d’un nouveau travail après la fin du cabotage, de la pêche en mer où ils n’ont plus leur place avec le développement des ports côtiers et des moyens d’acheminement du poisson, de la construction navale artisanale qui s’est réduite à la production de petites embarcations fluviales.

Cette évolution, sensible déjà en 1901 en ce qui concerne les chantiers navals nantais, se lit dans trois recensements de population : celui de 1926 qui est le premier exploitable après la guerre 1914-1918, ceux de 1936 et 1946. Voici quelques éléments concernant Trentemoult :

| Année des recensements | 1926 | 1936 | 1946 |

| Population | 1.209 | 1.152 | 1.431 |

| Capitaines au long cours | 15 | 3 | 5 |

| Capitaines (sans précision) | 18 | 1 | |

| Marins et mécaniciens | 25 | 7 | 30 |

| Canotiers | 4 | 2 | |

| Pêcheurs | 29 | 17 | 27 |

| Filetières | 2 | 3 | 2 |

| Douaniers | 7 | ||

| Patrons au bornage (transport de pondéreux dans l’estuaire) | 2 |

Pour l’emploi industriel, il est malaisé de donner des chiffres précis, l’intitulé de la profession étant insuffisamment caractérisé et l’employeur non indiqué, à l’exception de 1936, où il est clairement indiqué qu’il y avait 34 ouvriers dans la navale ; 14 aux Chantiers de la Loire, autant à ceux de Bretagne et 6 chez Dubigeon. Mais, globalement, la prédominance de la métallurgie ne fait aucun doute, avec en 1946, 35 charpentiers spécialisés dans le fer pour la plupart d’entre eux, 25 ajusteurs, 17 chaudronniers, 14 mécaniciens, 12 électriciens, 8 dessinateurs, 7 contremaîtres et chefs d’équipe, 6 tourneurs et 6 traceurs…sans compter les 28 manœuvres dont on peut imaginer qu’une grande partie relève de ce secteur. Toute cette population ouvrière rejoint son lieu de travail par le fameux vapeur roquio qui assure la traversée du fleuve de 1887 à 1970 et dont l’histoire a été publiée.[12]

Le poisson de Loire (ou le second âge d’or de la pèche)

Bien qu’après la première guerre mondiale, Trentemoult ne soit plus une terre de marins, la pêche en Loire représente encore une activité non négligeable jusque dans les années 1950. Son produit est en grande partie destiné aux Nantais. Que consommaient-ils en 1940, année parmi d’autres ? Le bilan de l’Inspection Sanitaire de la Poissonnerie[13] donne 2.191 tonnes de poisson de mer et 141 tonnes de poissons d’eau douce : anguilles, brochets, carpes, plies de Loire, aloses, lamproies. Ces chiffres ramènent à une réalité : les poissons de mer constituent 93 % des mises en vente du tonnage contrôlé. Les espèces pêchées en Loire n’interviennent donc que de façon marginale dans les habitudes alimentaires.

Toutefois, à Trentemoult et dans les îles, la consommation directe est sûrement importante et elle n’est pas comptée dans les statistiques officielles. Ainsi les civelles, très abondantes jusqu’à la fin des années cinquante, « plats du pauvre »[14] agrémentaient les menus familiaux, quand arrivait la saison, fin janvier : elles étaient données, voire vendues à vil prix.

Si, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle révèle encore une identité sociale par ses pratiques, l’animation qu’elle induit sur la place des Filets, la pêche, limitée à la Loire depuis plusieurs décennies, n’a plus qu’un modeste rôle économique. Petit à petit, elle ne deviendra qu’un souvenir.

Le village connaît une césure, qui n’est pas ouvertement conflictuelle, mais qui se nourrit de présupposés d’ordre culturel, entre les habitants des ruelles, censés n’être que des travailleurs manuels, et ceux des quais et des larges voies de la Californie et Roiné, où demeurent les familles des anciens capitaines, a priori plus instruits. Celles-ci, encore assez nombreuses dans les années 1950-60 pour former un clan, tenaient leurs distances avec le milieu populaire. Celui-ci ne disposait pas de jardinets, comme leurs voisins plus fortunés, où l’on pouvait créer un tas de fumier et étendre le linge. Alors, on vidait ce que bon semblait dans la Loire, tandis que draps et vêtements séchaient dans les greniers.[15]

Une zone économique pour le sud-Loire

A l’instar des pôles majeurs qui se développent à Saint-Herblain et à Carquefou, le lit et les prairies du Seil, comblés par des milliers de mètres cubes de sable de Loire, vont offrir un site à vocation industrielle à l’origine, dans les années soixante. Les Ets Champenois, une des plus anciennes entreprises de Rezé, qui se trouvait à la Haute-Ile, sur le bord de la Loire, s’y implante ; de même que les abattoirs municipaux de Nantes qui se modernisent en quittant l’emplacement actuel des Nouvelles Cliniques. La partie ouest acquiert une vocation commerciale avec un hypermarché ; elle est aussi choisie pour recevoir la grande station d’épuration du sud-Loire, capable de traiter aujourd’hui les effluents de 180.000 équivalents-habitants.

De 1953 à 1986, le parallélépipède gris métallisé de la centrale électrique de Cheviré, coiffé de cheminées d’où s’échappait parfois un panache blanc, a fini d’enserrer Trentemoult et l’île des Chevaliers dans un environnement industriel. La vaste zone d’activités n’a pas perdu son intérêt stratégique : les mutations d’enseignes commerciales se succèdent au gré des conjonctures ; le site des abattoirs se mue en une zone d’habitat. De la centrale thermique, il ne reste plus que des couloirs de ligne à haute tension, mais la zone portuaire, située sur la commune de Nantes, est dynamique.

Porte du sud-ouest de Nantes vers la basse-Loire et le pays de Retz, au fur et à mesure de l’expansion urbaine, Atout-Sud, dans sa partie centrale et orientale, lorgne vers le cœur de l’agglomération que le pont des Trois continents, ouvert en 1995, rend proche. Le navibus a recréé le lien entre Trentemoult et le mythique quai de la Fosse depuis 2005.

Se divertir

Avec les conquêtes sociales de 1936, Trentemoult va confirmer une vocation de lieu de divertissements qui existe déjà, comme le révèlent les anciennes cartes postales: guinguettes, baignades, fêtes, attirent la population urbaine le dimanche et les jours de congé. L’anse du « trou à Lisette », qui sera aménagée en port de plaisance en 1979, apparaît sur les plans à partir de 1909, tout comme la plage de Beau Rivage : conséquences probables des dragages importants de la Loire entrepris après l’abandon du canal de la Martinière.

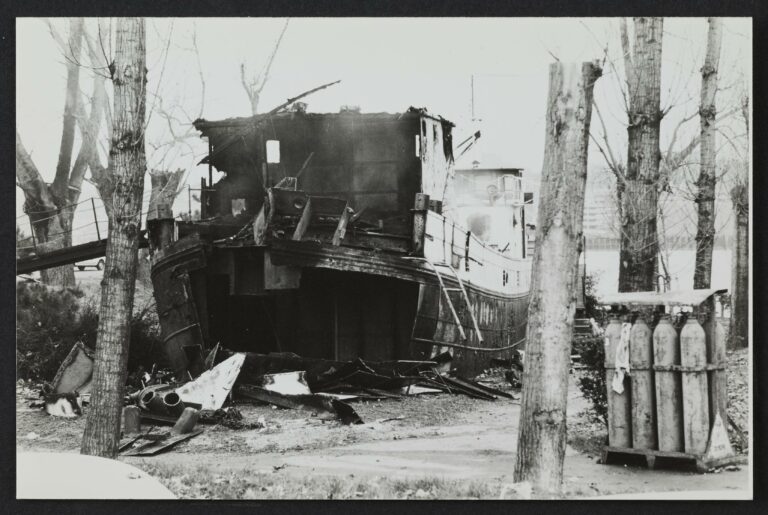

En 1970, un caboteur est échoué volontairement sur la plage Beau Rivage, il devient une boite de nuit appelé « Stardust ». Ce lieu festif restera une dizaine d’années (voir article)

Le Syndicat d’Initiative de Trentemoult – comité des fêtes et non bureau de tourisme – date de l’après-guerre, après une tentative de création en 1936. Il est le symbole d’une tradition festive toujours actuelle. Une dizaine de manifestations qui drainent souvent un nombreux public ont lieu chaque année : vide-greniers, fête de pays, feux de la Saint-Jean, fanfares démonstratives, et les incontournables régates, renaissantes en 1990 après six années d’interruption, qui en étaient à leur 120e édition en 2010[16]. Créées en 1883, celles-ci soulignent la véritable osmose qui existe entre les Trentemousins et leur fleuve : le canot, outil de travail dans la première moitié du 20e siècle, peut aussi revêtir un aspect ludique, comme un bateau de plaisance. C’est d’ailleurs dans ce domaine qu’opéreront les derniers chantiers navals de Rezé: Bézier à Norkiouse jusqu’en 1992, Aubin, entre Norkiouse et la Basse-Ile, Lebeaupin-Berthaud à l’ouest de Trentemoult jusque dans les années 1985. Ne leur doit-on pas nombre de vauriens ou de muscadets, symboles d’un sport nautique démocratisé[17]. Pour être complet, il faut ajouter que le front du fleuve a comporté jusqu’aux bombardements de Nantes en 1943, un dépôt et un atelier de réparation entre la Basse-Ile et la Haute-Ile, les Chantiers de la Loire Fluviale, qui figurent sur le plan de 1934. Créé en 1989, le Centre Nautique Loire et Sèvre développe la pratique de la navigation traditionnelle sans moteur.

Loisir plus discret mais enraciné dans le patrimoine populaire, la boule nantaise se pratiquait en toute quiétude au café de la Fraîcheur à la Haute-Ile.

Un regain de jeunesse

Alors que le port de commerce s’est déplacé vers l’aval, que les chantiers Dubigeon ne résonnent plus des bruits métalliques si familiers, que les grues se sont immobilisées définitivement, la morne rue des Chevaliers déroule son long ruban goudronné depuis le dépôt Grandjouan, face aux anciens abattoirs nantais, passant devant la savonnerie Bernard et l’usine de suif Mainguet aux nuisances olfactives de triste mémoire, puis le négociant en vins Friedrich et l’entreprise de travaux publics Colas qui ont comblé les espaces vides entre les villages, jusqu’à l’entrée de Trentemoult où apparaît enfin la Loire, grise et silencieuse.

Le spleen, voire le traumatisme collectif, qui culmine avec la fin de la navale à Nantes en 1987, sera de courte durée, du moins en apparence. Une population nouvelle s’entiche des « maisons de pêcheurs et de cap-horniers » qu’elle réhabilite et repeint. La municipalité procède à un réaménagement des ruelles de Trentemoult. La petite école, née en 1936, mixte dès l’origine, ce qui n’était pas fréquent en milieu urbain à l’époque, reprend vie et s’agrandit. Dominique Perrault, qui sera l’architecte de la Bibliothèque F. Mitterrand à Paris, a fait ici ses premières armes en édifiant des logements HLM., les Cap-horniers. L’urbanisme est repensé avec des promenades qui longent le fleuve, auxquelles s’intègrent fort bien des collectifs d’habitation bâtis perpendiculairement au fleuve. Le pont des Trois Continents rapproche Rezé de l’île de Nantes et le navibus recréée le lien avec le centre-ville depuis 2005.

La Haute-Ile n’est pas en reste. Plus secrète derrière les grands arbres du quai de l’Echouage qui ne lui font qu’entrevoir le fleuve, elle n’en garde pas moins le témoignage architectural de son histoire, à deux pas des Nouvelles Cliniques Nantaises et de l’entrée d’un secteur de Pont-Rousseau en devenir.

De Marc Elder à la Reine Blanche

En 1913, Marc Elder obtient le prix Goncourt pour Le Peuple de la Mer, récit de la vie des pêcheurs de Noirmoutier, devançant s’il vous plaît, Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier et Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Marc Elder, de son vrai nom Marcel Tendron (1884-1933), critique et historien d’art, conservateur du château de Nantes, a vécu à Trentemoult. Georges Aubin (1889-1991), capitaine au long cours ayant commencé sa carrière comme mousse, membre de l’Académie de Marine, a écrit 9 ouvrages dont l’un au titre significatif : Dans le vert Sillage des Cap-horniers.

Edmond Bertreux (1911-1991) né à Norkiouse, peintre du pays nantais, « infatigable flâneur des quais de Nantes et des bords de Loire, n’a cessé d’y peindre paysages et scènes de la vie quotidienne », lit-on en exergue du très beau livre qui lui a été consacré. [18] Les tableaux d’Yves Marion (1936-2007), inspirés par l’île de Sein où il a vécu et les marées noires, lui ont valu une grande notoriété : il s’était installé à Trentemoult.

A la Haute-Ile, on peut s’enorgueillir de la carrière d’Eugène Orieux (1823-1901) fils du boulanger, qui deviendra agent-voyer en chef du département de Loire-Inférieure, et, à ce titre, grand aménageur du réseau routier départemental et des boulevards de ceinture nantais. Il a présidé la Société Académique et la Société Archéologique et Historique de Nantes. Avec Justin Vincent, il a écrit une Histoire et Géographie de la Loire-Inférieure.

Mériteraient la citation tous les capitaines, marins ou pêcheurs, qui ont forcé l’admiration de leurs concitoyens au point d’être nommés sur les plaques de rues : Lancelot, Boju, Bessac, Talva, Ollive, Choëmet, Codet…

Il y a déjà 20 ans – c’était en 1991 -, Trentemoult était en effervescence : après plusieurs mois de tournage, Jean-Loup Hubert présentait son film La Reine Blanche dont le scénario s’inspirait de la vie locale et de la mi-carême de Nantes de la fin des années cinquante. Des maisons des quais en conservent aujourd’hui judicieusement la trace.

Trentemoult : creuset de la création artistique ? Que ce soit dans le domaine de la sculpture, la peinture, la musique, la décoration, les arts plastiques, la photographie, la palette contemporaine est large. Que ces talents soient éphémères ou déjà confirmés, l’épreuve du temps et les heureux hasards feront leur œuvre sélective. En conclusion, l’histoire des îles apparaît aussi enchevêtrée que le dédale de leurs ruelles. Cultivant une forme d’anachronisme en restant fidèles à la marine à voile et à la pêche traditionnelle, malgré le développement des navires à moteur et de leurs jauges, au 19°siècle, les habitants ont également montré de grandes facultés d’adaptation quand il leur a fallu quitter le cabotage pour la métallurgie, puis celle-ci pour les emplois du secteur tertiaire. Les sources écrites sur lesquelles s’est appuyée cette étude sont une chose, mais elles doivent être complétées par des photographies, documents privés, témoignages oraux, même si l’Ami de Rezé en a déjà publié plusieurs ; ce sont des éléments essentiels à la connaissance et la compréhension du passé d’un milieu humain majoritairement populaire. Trentemoult et les îles développent-elles encore le goût de la singularité, comme l’avait remarqué en 1766 Expilly dans son Dictionnaire en les qualifiant ainsi : « Ces deux espèces de petites républiques isolées qui ont conservé la simplicité, la candeur et la bonne foi des mœurs anciennes. » ?[19]

Sources :

Bulletin des Amis de Rezé no 66

[1] Guillotin de Corson, Les templiers et les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jerusalem dits Chevaliers de Malte en Bretagne, Librairie Durance, 1902, p.184

[2] Descours, Catherine, Le port de Nantes a 3.000 ans, ed d’Alphacoms, p.55

[3] ADLA I 20. Cité par Bouyer, Murielle, Les marins de la Loire dans le commerce maritime nantais au XVIII°siècle, éd P.U.R., 2008, p.189

[4] Bouyer, Murielle, op.cit.p.41

[5] Bossis, Philippe, in Cahier des Plaintes et Doléances de Loire-Atlantique en 1789, éd.Conseil Général, 1989, p.1067

[6] Ogée, Dictionnaire de Bretagne, notice sur Rezé, 1853

[7] Decours, Catherine, op.cit.p.113

[8] Kervarec, Michel, Rezé au 19e siècle, éd.ACL, 1987, p.230

[9] Rochcongar, Yves, Des navires et des hommes, éd.MHT, 1999, pp.178 et 181

[10] Auduc, Daniel, Trentemoult et les îles, éd. du Petit Véhicule, 2003, pp.33 à 39

[11] Rochcongar, Yves, op.cit. p.54

[12] Plat, Serge, Des roquios aux navibus, éd.Coiffard, 2010

[13] Archives Municipales de Nantes, I BA 47, actes administratifs

[14] Expression d’Emile Gomin, vieux trentemousin (28.01.2011)

[15] Témoignage de M.et Mme Gomin

[16] Statistiques du service municipal de la vie associative

[17] Viaud, Ronan, La construction navale artisanale à Rezé, Archives Municipales de Rezé

[18] Labbé, Yves, et Linard, André, Edmond Bertreux, éd. Chasse-Marée/Ar Men, 1994

[19] Cité par Péron, André, Nantes et son fleuve, ed.Ressac, 1997, p.45

Articles liés à Trentemoult-Les Isles

J’suis douanier

Souvenirs : L’utilisation de l’eau, témoignage de trois Rezéennes

Stardust – La mise en boite d’un caboteur

Edmond Bertreux,le peintre d’un monde disparu

Histoire du Monument aux Marins de Trentemoult