Yves Lostanlen

Des espaces pour une urbanisation tardive

Le quartier de la Houssais, dans les limites définies par l’INSEE et reprises par la municipalité il y a plusieurs années, compte 6.683 habitants en 2006, soit 8 fois plus que 70 ans plus tôt. Alors, a-t-il une histoire, une mémoire, une originalité dignes d’intérêt ? Cette étude n’a d’autres buts que de lever le voile sur quelques pans du passé ancien et récent, d’éveiller la curiosité et de susciter un sentiment d’appartenance à ce territoire chez ceux qui y habitent actuellement. En toute modestie.

Terres nourricières et grands chemins

C’est en ces termes que se caractérise le quartier jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Territoire sans marécages, ni relief, si ce n’est la légère déclivité qui borde la coulée verte du ruisseau de la Jaguère, il n’opposait, hormis à l’est les Landes de Belleville, aucun obstacle aux cultures, aux pâturages et à la vigne, maîtres mots de la ruralité.

La noblesse de l’Ancien Régime s’est montrée au fil des siècles très présente sur ce territoire fertile. Terres nobles et juridictions y laissèrent longtemps leur empreinte ; aujourd’hui, simplement leur mémoire dans la toponymie : Balinière, Classerie, Houssais, Jaguère. La métairie de la Sansonnière, bien qu’elle n’entre pas dans ces classifications, mérite aussi d’être citée pour son ancienneté… Le cadastre de 1825 fait apparaître un parcellaire extrêmement morcelé, héritage des grands défrichages médiévaux, entre la Petite Lande et la Grand’Haie, ainsi qu’à la Gagnerie, l’Orgerie, les Gats, la Jaguère, la Galarnière : des lanières de quelques mètres de large s’étirant sur une longueur de 20 à 50 m, des planches à bêcher, selon l’expression populaire.

La seconde observation qui s’impose, c’est la trame de la voirie. Le quartier est bordé au nord par la route de Nantes à Machecoul et à Paimboeuf, aujourd’hui rue de l’Aérodrome, et, sur une faible longueur par la route de La Rochelle, avec l’embranchement vers Pont-Saint-Martin. Plusieurs chemins ruraux, d’orientation nord-sud, qui partaient du bourg ou de Pont-Rousseau, ont été transformés en voies urbaines : axes Berthomé-Tendron, Jouaud, Balinière-Grand’Haie-Leclerc qui, lui, a été doublé pendant 40 ans, de 1895 à 1935, par la ligne de chemin de fer de Pont-Rousseau à Legé. Une halte existait entre le Chêne Creux et la Houssais. L’actuelle rue de la Galarnière était encore appelée dans les années 50 le chemin des 2 haies. Les liaisons transversales, liées à la création de lotissements, sont beaucoup plus récentes. Le plan de la ville de 1934 en apporte une démonstration frappante : la Houssais est une zone de passage.

Étapes et traces de l’histoire

La motte féodale de la Jaguère

Il est difficile aujourd’hui d’imaginer cet ouvrage de défense, monticule de terre coiffé d’un donjon entouré d’une palissade de bois, élevé par le seigneur local au XIe siècle. Cependant, au milieu du XIXe siècle, la motte féodale subsistait encore avec quelques traces des fossés qui la protégeaient. Il s’agit de la référence historique la plus ancienne du quartier.

La mainmise des Monti

Arrivée de Florence en 1546, la famille de Monti acquiert le domaine de la Chalonnière, prémisse à l’imposant château de Rezé qu’elle construira dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle ne tardera pas à accroître son patrimoine en acquérant la seigneurie des Bretesches, qui a son siège à Praud, et dont relève le village du Chêne Creux, ainsi que l’usufruit de la Jaguère. Elle ajoute également la Galarnière et la Petite Lande qui dépendaient, la première, de la seigneurie des Palletz, au bourg, et la seconde, de celle de la Trocardière.

Une nouvelle route de La Rochelle

Le chemin du Bas-Poitou qui, de Pont-Rousseau, conduisait vers le sud du comté nantais et, au-delà, en direction de La Rochelle, suivait un tracé étriqué, empruntant les actuelles rues J. Fraix, J. Douillard et S. Foucault, avant de desservir le Chêne Creux et Ragon. Le développement économique et démographique de Nantes au XVIIIe siècle nécessitait d’adapter les grands axes de circulation au trafic hippomobile qui s’intensifiait. Ainsi, en 1770, est réalisée la route rectiligne et large, véritable épine dorsale de Rezé. Le Chêne Creux reste à l’écart ; il est desservi par des chemins à partir de la Grand’Haie et de Ragon.

Deux folies nantaises : la Classerie et la Balinière

Le XVIIIe siècle nantais est celui du négoce, du commerce maritime avec les Antilles, de la traite négrière. Les familles bourgeoises qui s’y sont adonné ont voulu rivaliser avec la noblesse traditionnelle en se faisant construire de somptueuses maisons de campagne dans la seconde moitié du siècle. Imitées d’une vogue répandue autour de Paris, ce sont des folies. Les négociants-armateurs fortunés Darquistade et Bourgault-Ducoudray édifièrent sur les sites des anciens domaines nobles, le premier, la Classerie, et le second, la Balinière.

Les landes de Belleville

Elles s’étendaient sur une vingtaine d’hectares, de la Petite-Lande à Ragon et du Chêne Creux aux Naudières. Bien qu’elles soient indispensables aux petits paysans, elles sont en partie accaparées en 1823 par le nouveau propriétaire du domaine de la Houssais. Malgré leurs démarches, leurs protestations parfois violentes, les villageois ne purent faire reconnaître leurs droits ancestraux. Un espace commun où il y avait deux étangs existait encore avant la construction de l’école du Chêne Creux ; les femmes du voisinage étendaient là leur linge.

Des fabriques au XIXe siècle

Trois établissements viennent s’immiscer dans l’environnement rural, créant des emplois, certes, mais au prix de nuisances et de pollutions. Il s’agit de l’atelier de fabrication de toiles cirées et de chapeaux vernis créé par un certain Lecoq, d’où le nom de Cocotière donné au site, et de deux fabriques de noir animal, l’une au Chêne Creux, l’autre aux Trois Moulins. Cet engrais résulte d’un mélange d’os calcinés, de sang, de matières organiques et de traces de sucre, soumis à fermentation ; il est très apprécié des agriculteurs à l’époque. Le noir animal sera discrédité par les pratiques frauduleuses des fabricants.

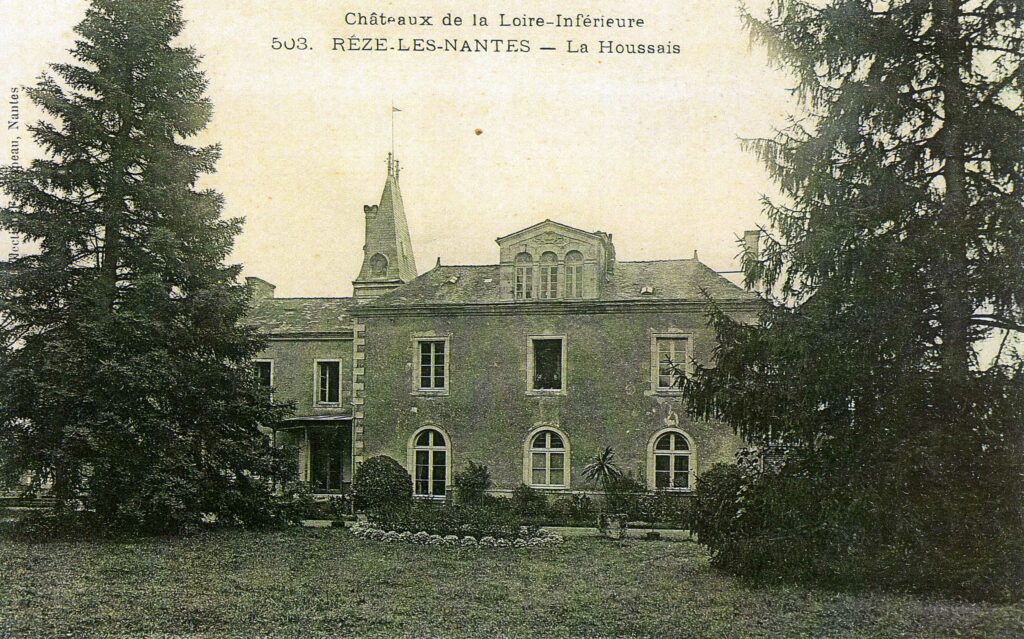

Le château de la Houssais et sa triste fin

Inclus dans la seigneurie des Bretesches, le manoir de la Houssais, propriété de la famille de la Roche-Saint-André, est vendu comme bien national à la Révolution. Reconstruit au début du XIXe siècle dans le style des demeures des hobereaux du temps, le château de la Houssais appartient alors à un représentant de la bourgeoisie industrielle à partir de 1823, Emile Favre-Petitpierre. Il se dressait au cœur du quartier, au milieu du parc, aujourd’hui municipal, entouré d’une exploitation agricole importante. En 1943, des forteresses volantes américaines, ciblant l’aérodrome de Château-Bougon, lâchèrent une trentaine de bombes qui s’écrasèrent, l’une sur le cellier que venaient de quitter le fermier et un voisin, les autres dans les champs alentour. Par la suite, les allemands, installés dans le château de la Houssais, y mirent le feu. La fière demeure ne se relèvera jamais de cet incendie.

Les mutations de l’après-guerre et l’urbanisation

Prenons ici comme référence le recensement de population de 1936. Les villages sont encore bien identifiés : la Petite Lande compte 216 habitants, le Chêne Creux 90, la Cocotière 76, la Jaguère 74, la Houssais 34, la Galarnière 26, la Balinière 20, la Classerie 13, la Sansonnière 13. Ajoutons avec une approximation inévitable pour respecter les limites des îlots de l’INSEE., une partie de la population agglomérée au sud de Saint-Paul : Grand’Haie et rue des frères Leclerc, soit 220 habitants à prendre en considération. Au total, moins de 800 personnes vivent sur le territoire du quartier d’aujourd’hui, laissant une large place à la polyculture, aux haies cernant les champs et aux chemins charretiers cahoteux. 4 exploitations agricoles de plus de 10 ha y ont leur siège et on dénombre 3 tenues maraîchères, activité qui s’est développée depuis 1920 dans la ceinture nantaise : Rezé, Sèvres, Beautour, St-Sébastien.

En 1967, il y a encore 287 déclarations de récolte de vin pour l’ensemble de la commune : 10 hl en moyenne pour des vins de consommation courante, essentiellement. Pas étonnant que 2 bouilleurs associés aient pu exercer leur activité de distillation d’alcool au Chêne Creux répondant à la demande des vignerons de Rezé et des environs.

Le manteau de l’urbanisation commence à se déployer avec les Castors de la Balinière : 101 logements sont construits dont les premiers sont occupés en 1953. Cette opération d’accession sociale à la propriété est exceptionnelle, tant par sa conception que sa réalisation : les candidats à la construction ont créé une société coopérative d’H.L.M. et effectué eux-mêmes une part significative des travaux.

Puis, en 1955, le lotissement de la Houssais avec 300 maisons, va effacer les intervalles qui protégeaient encore l’identité des vieux villages. Dans les décennies suivantes, des opérations plus ou moins importantes seront réalisées, comme le lotissement des prairies de la Classerie, en 1973, de 75 lots et, plus récemment, à la Cocotière et aux Champs Renaudins ; enfin, au Clos des Iles.

Dans ces années 1950-1980, le concept de mixité n’est pas encore de mise : l’habitat collectif s’érige en barres et en tours là où on lui fait place. Mais ne parlons pas d’échec pour les barres de la Gagnerie (1970) avec 250 logements, ou les tours de la Lande aux Moulins (1975 à 1978) qui en comptent 437 : elles reflètent d’une façon plutôt positive les conceptions architecturales de leur époque. E.D.F. a édifié en 1970 pour son personnel un collectif de 70 logements blottis dans la rue du Pélican.

Au fur et à mesure de l’accroissement de population, les besoins scolaires sont pris en compte : l’école primaire de la Houssais ouvre en 1957, celle du Chêne Creux en 1960, le collège de la Petite Lande en 1967. La maternelle de la Galarnière, de 1976, dont l’emplacement s’est révélé inapproprié, a fait place à un supermarché. D’autres équipements dont l’usage s’apprécie à l’échelle de la ville, s’implantent sur le quartier : la maison de retraite (1964) les salles de sports du collège de la Petite Lande (1970) et du C.E. de l’aérospatiale (1981) qui remplaçait un baraquement utilisé vaille que vaille pendant 15 ans, le centre social André Coutant (1980).

Une vie sociale discrète

Discrète, très certainement, pour 3 raisons, qui ont leurs racines dans ces années 50, et qui sont liées, selon les témoignages recueillis :

- Au peuplement, d’abord, puisqu’au cœur du territoire, la population est peu importante. A l’ouest de l’actuelle rue M. Jouaud, c’est au bourg que l’on va à l’école, à la messe, ou faire ses courses ; à l’est, c’est à Saint-Paul qui, de plus, a son église depuis 1842.

- Aux modes de vie : c’est le travail qui prime, avec des journées longues, la maison à construire tout au moins à aménager, le potager à faire, les tâches domestiques prenantes. A la saison des battages, tous les agriculteurs du coin sont mobilisés autour de la batteuse : ½ journée passée dans les plus petites exploitations, 1 journée dans les plus grandes, comme la Classerie et la Houssais.

- A la prégnance de la grande entreprise : nombreux à s’installer dans le quartier sont des ouvriers du chantier naval Loire-Bretagne qui compte 9.000 ouvriers à l’époque, de Sud-Aviation, aujourd’hui Airbus, qui en a eu plus de 3.000, et même d’E.D.F. avec la construction puis l’exploitation de la centrale thermique de Cheviré (1953-1986). On se côtoie dans les autocars affrétés par certains employeurs, puis à l’usine, également dans les activités proposées par les comités d’établissements. A ce propos, les Ailes Sportives Bouguenais Rezé, créées en 1938, qui ont leur siège au centre omnisports de la Galarnière, devenu municipal, comptent, en 1958, 300 licenciés répartis dans 11 disciplines.

Les commerces de proximité sont rares : les petites épiceries vivent leurs dernières années. Le Chêne Creux aura toutefois quelques vitrines. Il n’y avait pas de boulangerie et les habitants des années 50 et 60 se souviennent encore de la voiture d’un boulanger des Sorinières et d’un laitier faisant du porte-à-porte.

Un temps, la ville avait eu le projet de réaliser un terrain de football à la Classerie, mais devant la déclivité du sol, elle y renonça. Les services municipaux, installés en face ou à l’ouest du cimetière : espaces verts, personnes âgées, voirie, cuisine centrale, de par leur nature, n’ont pas vocation à attirer un nombreux public, susceptible d’animer le secteur.

L’ouverture des écoles primaires a suscité la naissance de l’Amicale Laïque Houssais-Chêne Creux, dont les équipes de basket-ball, en gravissant les échelons de la hiérarchie sportive, ont connu un grand rayonnement dans les années 1990, avant de connaître une évolution vers le sport de haut niveau. L’Amicale a organisé pendant longtemps un grand prix cycliste ; elle a dû y renoncer lorsque la densité de l’habitat et les aménagements de voirie ont mis en cause la sécurité.

Repères pour une identité

L’histoire ne s’invente pas : le quartier de la Houssais ne possède pas d’élément d’ordre historique, architectural, ou économique qui soit fédérateur de son territoire. Les châteaux de la Balinière et de la Classerie auraient pu tenir ce rôle, mais ils sont excentrés. Dans le registre du petit patrimoine, le moulin, rescapé d’un parc de 6 ou 7 moulins à vent qui existaient de part et d’autre du carrefour des Trois Moulins au début du XIXe siècle, la maison perpendiculaire à la rue M. Jouaud, non loin de la Croix de Rezé, repérable par ses ornementations fouillées, méritent le regard. Les maisons anciennes du Chêne Creux et de la Grand’Haie, serrées avec leurs dépendances et celliers le long d’impasses ou de ruelles, témoignent du passé rural. Se remarquent rues des frères Leclerc, A. Mouillé, M. Jouaud (partie nord), G. Berthomé, les maisons du premier tiers du XXe siècle reconnaissables aux entourages d’ouvertures en brique, à leur fronton triangulaire, à leur couverture de tuiles, à une date inscrite sur la façade parfois, qui dévoile leur âge.

Sources

Article Bulletin des Amis de Rezé no 70

C’est une promenade historique qui vous a été proposée. Elle s’appuie sur les connaissances de Michel KERVAREC pour les deux premières parties ; sur des recherches aux archives municipales et le témoignage d’habitants pour les suivantes. Que soient remerciés Yann VINCE pour son recensement des opérations d’urbanisme, Ronan VIAUD, ancien responsable des Archives Municipales, Mme Jacqueline NORMAND, M. et Mme NAUD, M. Louis HEURTIN, M. René PINEAU, pour l’évocation de leurs souvenirs.

Lien vers la photothèque : La Houssais