Un certain penchant pour la Sèvre

Yves Lostanlen

Que d’honneur pour le modeste hameau de la Blordière, composé de quelques maisons, principalement à un étage et blotties les unes contre les autres, jusqu’au milieu du 20e siècle, mais judicieusement situé sur le rebord est du plateau des Trois Moulins avant la déclivité qui aboutit au pont de la Morinière, de donner son nom à un quartier !

Trois caractéristiques physiques marquent la géographie du quartier ; elles ont façonné son histoire :

- La présence de la Sèvre

- Les rebords rocheux qui ont généré des extractions de pierre

- Le plateau qui s’étend de l’Ouche-Dinier à la route de La Rochelle

D’une manière plus anecdotique, trois ruisseaux méritent d’être signalés. Si celui de la Volière est aujourd’hui canalisé et n’apparaît qu’à l’arrière des maisons de la rue C. Gaulué, celui du Jaunais a creusé son lit à partir de la rue du Chatelier dans un vallon verdoyant et celui de l’Ilette, au cours tortueux dans les sous-bois, se disperse en ramifications à travers des marécages pour atteindre la Sèvre où il aboutit comme les deux autres.

Dans les profondeurs du temps, retenons un fait et un lieu

1148 : Conan III, duc de Bretagne, meurt. Bien qu’il ait été déshérité, son fils bâtard Hoël se fait nommer comte de Nantes. Sa quête de pouvoir ne s’arrête pas là et il s’autoproclame duc de Bretagne, titre revendiqué aussi par Eudon, le second époux de sa sœur Berthe et par Conan, le fils de cette dernière, né d’un premier mariage. « Eudon prit la résolution de faire une rude guerre au comte de Nantes. Il passa la Loire le 16 décembre 1154 à Rezé pour surprendre les Nantais qui ne l’attendaient que du côté nord. Hoël, avert de ce mouvement, prit des vaisseaux et vint la nuit même attaquer Eudon à Rezé. Eudon ne fut point surpris ; il fut seulement contraint de se défendre au lieu d’attaquer, mais il le fit avec courage et tua un grand nombre de braves gens au comte de Nantes…Eudon, malgré tout son avantage, se contenta d’un accord. »[1]. Mais ce sera le jeune Conan, soutenu par les Anglais, qui tirera avantage de ces luttes intestines : le neveu d’Hoël et beau-fils d’Eudon deviendra duc de Bretagne sous le nom de Conan IV. Il faut voir dans cet évènement guerrier l’origine des noms de lieux dits la Bataillerie et la Marterie (champ des martyrs).

Parmi les possessions féodales particulièrement morcelées dans ce secteur, l’une d’entre elles mérite attention : l’Esnaudière, fondée à la fin du 15e siècle, qui dépend de la seigneurie de la Jaguère et dont le nom évoluera en Naudières. Non loin de là, les landes occupaient beaucoup de place ; en 1770, elles furent coupées par la construction d’une voie majeure, la route de Montaigu (actuelle rue Ch.Rivière) et la partie est, dénommée la lande Saint-Pierre fut lotie, dans le Rezé de l’époque, première opération d’urbanisme dont on ne voit plus les traces aujourd’hui.

Le camp militaire des Naudières

Bien qu’ils aient échoué dans leur tentative de prendre Nantes les 28 et 29 juin 1793, les Vendéens tiennent toujours le sud de la Loire. Canclaux organise les forces nantaises dans la crainte d’un retour possible des « brigands ». Le 27 août 1793, les troupes républicaines – 6.000 hommes commandés par Beysser- s’installent dans ce que l’on va rapidement appeler le camp des Naudières qui, autour du manoir devenu bien national depuis la fuite à l’étranger de son ancien propriétaire, se déploie « de la Sèvre à la route de Montaigu ».[2]Autrement dit, sur la superficie de l’actuel quartier, s’entassent soldats, chevaux, charrettes, vivres, fourrages, fusils et canons, dans des conditions certainement précaires. « L’armée de Mayence s’avançait pour venir terminer la guerre de la Vendée » notera Kléber [3]. Avec ses troupes, il est au camp des Naudières du 8 au 10 septembre 1793 et y reviendra le 24 septembre après avoir repris Port-Saint-Père, Saint-Philbert, Legé, Montaigu, Clisson, et subi une lourde défaite (ce sera la seule) à Torfou.

Que deviendront le camp et ses avant-postes de Ragon et des Sorinières ? Utilisés au gré des conjonctures et des stratégies, ils garderont leur vocation de protection de la ville de Nantes et de ses convois d’approvisionnements. Ils demeureront des bases de départ pour des opérations militaires dans la zone insurgée vraisemblablement jusqu’en 1795.

Bords de Sèvre industrieux

Le site de la Morinière a accueilli au 18e siècle un dépôt de poudre, puis une fabrique d’engrais très rudimentaire. Il faut attendre 1837 pour que se créée une production d’huile de palme mais elle ne se maintient que 10 ans. Les locaux sont aussitôt rachetés par Henri Suzer qui y développe une tannerie. Fournisseuse de l’armée, l’entreprise prospère et emploie plus d’un millier de personnes, surtout sur le site où elle est née, quai de Versailles à Nantes. Après 50 années de fonctionnement, elle cède la place en 1894 à la Société Nantaise de Produits Chimiques, spécialisée dans la fabrication des bleus, servant à traiter les minerais d’or et dont la cheminée de briques orne aujourd’hui le parc de la Morinière.

De l’autre côté de l’Ilette, sur le territoire de Vertou, la tannerie-corroierie Le Roy, de la Rousselière, durera plus longtemps que son alter ego puisqu’elle ne cessera son activité qu’en 1954. Les habitants des alentours sont nombreux à y travailler : par exemple, au village de la Blordière en 1901, sur 67 personnes en activité professionnelle, 20 sont corroyeurs ou tanneurs, l’immense majorité dans cette usine.

En surplomb de la Sèvre, nombreuses sont les marques d’extraction de pierre. Le cadastre de 1825 n’en laisse pas supposer l’existence, ce qui porte à croire que cette activité serait postérieure aux relevés des géomètres qui en sont les auteurs. Le plan détaillé de la ville, datant de 1934, identifie même, au-dessus du village de la Morinière, « l’ancienne crête de carrière » et trois carrières, (rues C.Gaulué et de la Paix, impasse de la Morinière actuelles), dont les accès convergent vers le pont, ouvert en 1882, et jouxtent l’entrée des établissements Suzer. Dans les dernières décennies du 19e siècle, leur exploitation et les embarras de circulation qu’elles provoquent constituent une gêne pour Suzer qui déjà en 1856 se plaignait au maire « de l’exploitant de carrière qui continue à tirer des pierres et coupe le chemin. Mon camion et mes voitures ne peuvent plus se servir de ce chemin sans courir le plus grand danger », écrit-il. Rien ne se fait et dans les années 1890 les riverains réclament par une pétition qui recueille une centaine de signatures « la reprise du projet de chaussée entre Pont-Rousseau et la Morinière, envisagé il y a 40 ans, d’autant plus qu’il y a aujourd’hui une fabrique importante de toiles à la Motte qui n’emploiera pas moins de 250 à 300 ouvriers »[4]. Les particuliers qui s’expriment ici se déclarent prêts à céder gratuitement le terrain nécessaire à la réalisation de la voie (l’ancien chemin des Saulzaies qui sera dénommé rue de l’Industrie, rue J.B. Vigier aujourd’hui). En examinant le rapport de l’agent voyer en 1899, on peut penser que les travaux qui « sur une longueur totale de 1.455 m, compteront 3 aqueducs » et quinécessiteront « de construire des murets et de perroyer[5] les quarts de cône et les talus de chaque côté des têtes. » seront complexes et onéreuxAutres précisions : « Le plus fort déblai est de 1,46 m, le remblai le plus important de 1,36 m ». La chaussée se réalisera malgré les carriers qui, de plus, subiront en 1909 l’ire de la municipalité qui leur reproche le très mauvais état de cette rue et de celle de la Sèvre, (actuellement rues Thomazeau et Gaulué), « par suite du roulage continuel amené par l’exploitation des carrières ».

L’Afrique en point de mire

En 1890, la Société des Missions Africaines de Lyon acquiert la propriété des Naudières, qui couvre plus de 4 ha, pour y établir un séminaire. Le bâtiment, tel qu’il apparaît sur une photographie de 1905, est austère : trois niveaux d’une douzaine d’ouvertures chacun, sur une façade rectiligne sans autre fioritures qu’une tourelle disgracieuse. Une aile supplémentaire sera construite en 1937.Un enseignement secondaire a été dispensé dans cet établissement à de jeunes garçons qui se destinent à aller répandre la religion catholique dans les colonies françaises d’Afrique. En 1968, faute de vocations et avec la décolonisation, les temps ayant changé, le séminaire ferme. Il est vendu au diocèse de Nantes qui en a fait un lieu de formation, de réunions et d’accueil de groupes. Depuis 2014, l’Université Catholique de l’Ouest y a ouvert un campus.

Terres de maraichages

Du côté des Trois Moulins, le quartier s’est un peu urbanisé dans l’entre-deux guerres, comme l’illustre en 1930 un lotissement de 22 lots rues Joffre et des Lilas. A l’autre extrémité, en 1940, la cité Péquin, aux allures de coron avec ses 20 maisons bâties selon le même modèle, s’insère dans un tissu déjà construit, en retrait de l’actuelle rue Lagathu. En revanche, les villages situés à l’est : la Chaussée, la Morinière, la Blordière, n’ont guère évolué en taille depuis le début du 20e siècle : ce dernier comptait 57 maisons et 182 habitants en 1901 ; 67 maisons et 205 habitants en 1936.

Après la seconde Guerre Mondiale, le quartier présente toujours une large dominante rurale, avec toutefois deux particularités qui marquent son originalité :

- Il n’y a pas de siège d’exploitation de plus de 5 ha au recensement agricole de 1957, donc susceptibles d’avoir une viabilité économique. Ni l’élevage, ni les cultures fourragères ou céréalières n’occupent l’espace. Forment alors le paysage des lopins de terre ou de vignes, exploités par des ouvriers d’usine qui en ont hérité et qui améliorent ainsi leur ordinaire.

- On trouve de nombreuses tenues maraîchères, principalement vers le Jaunais, la Noëlle et l’Ouche Dinier. Les dernières existeront jusque dans les années 1970. Le nom des maraîchers habite encore les mémoires, même si la liste, donnée avec spontanéité par ceux et celles que l’on interroge, n’est pas exhaustive : Dupont, Brunelière, Jahan, Blandin, Bardet, Francheteau, Cassard Georges, Cassard Joseph, aujourd’hui établissements pour handicapés gérés par l’A.P.A.J.H., à l’est du quartier ; Sécher, actuel garage Citroën, et Gobin à l’ouest. L’association Doulon-Histoire qui a publié en 2009 « Les Maraîchers au pays Nantais » en a dénombré 27, en activité en 1968, sur l’ensemble du territoire rezéen.

A partir de 1963, le permis de construire des immeubles qui s’élèvent à l’angle des rues de la Paix et de la Blordière, donne le signal d’une urbanisation à grande échelle. Des réalisations se succèdent. Les plus importantes sont les collectifs de la Marterie en 1969, de la Clé des Champs en 1973, les H.L.M. de la Noëlle (171 appartements), les lotissements des Résidences des Naudières (102 maisons en 1972), du Clos Dervais en 1975, du Clos des Maraîchers, du Clos des Naudières, les opérations groupées de la Lande Saint-Pierre, de la Z.A.C. du Jaunais (230 logements en 1986). C’est ainsi que depuis près de 50 ans, plus de 1.200 logements ont été édifiés, la moitié en habitat collectif, l’autre en pavillons individuels. Une sorte de puzzle constitué de groupes de maisons entourées de jardinets, disposées géométriquement le long de voiries créées à l’occasion et garantes d’une grande tranquillité, a progressivement gommé le souvenir des tenues maraîchères, toutefois rappelé ici ou là par quelque bâtiment ou vieux mur de pierre.

Le village de la Blordière, fédérateur du quartier

Dans le processus d’urbanisation, les abords du vieux village de la Blordière présentent une densité d’habitat vertical plus forte que dans le reste du quartier. Celui-ci a été bien désenclavé par la voie qui mène de Pont-Rousseau au Chêne en Vertou, ouverte au milieu du 19e siècle après de longues années de tractations et de travaux. Déjà dotée d’un groupe scolaire public, l’Ouche-Dinier, en 1955, la première construction d’école de l’après-guerre avec la maternelle de la rue du Lt de Monti, la Blordière va progressivement s’émanciper de Pont-Rousseau et voir s’implanter des équipements collectifs (centre de loisirs pour les enfants et adolescents, bibliothèque, gymnase), des commerces et des services.

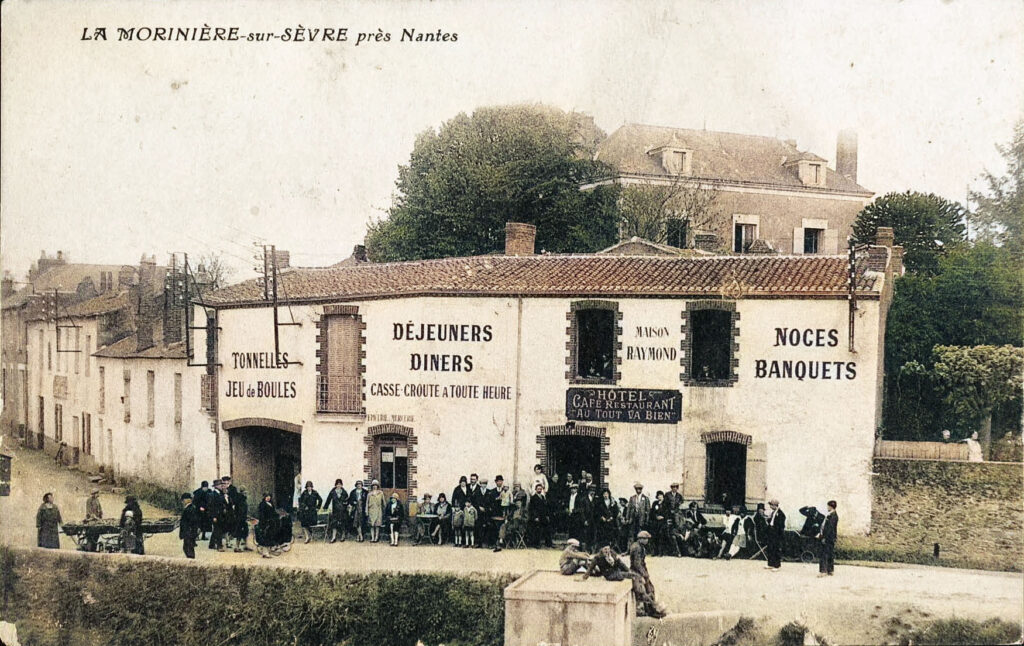

La vie sociale d’hier s’animait sur le quai de la Morinière qui eut ses artisans – tonneliers et distillateurs – ses passeurs d’eau, ses pêcheurs, puis, plus tard, sur la rive opposée, avec les déchargements des péniches transportant le sable de Loire si précieux pour les maraîchers. Le dimanche, depuis 1894, accostait l’Hirondelle, le bateau-promenade des frères Bureau, qui allait jusqu’à Vertou, voire Château-Thébaud.

Au 29, rue Lagathu, un cinéma ouvrira en 1937.

Après la guerre 1939-45, les habitants de la partie ouest du quartier demeurent dans la sphère d’influence des Trois Moulins bien dotée en commerces de proximité et desservie par le tramway qui a son terminus à l’entrée de la rue J. Laisné ; le secteur de Saint-Paul n’est pas loin avec ses activités sportives et culturelles. Néanmoins, tout le monde se connaissait et, rue J. Laisné par exemple, un repas annuel entre voisins était organisé.

Plus récemment, en 1960, des parents d’élèves créent l’Amicale Laïque de l’Ouche Dinier qui propose à l’origine la pratique du handball. L’association compte aujourd’hui 15 sections. Un peu plus loin, le village de la Chaussée, étagé sur le versant nord de l’Ilette, conserve l’image d’un habitat ancien, groupé, finalement un peu pittoresque.

La nouvelle vie des bords de Sèvre

4.767 personnes habitent en 2006 le quartier, jeune à l’échelle de l’histoire d’une ville, l’évocation de son urbanisation le montre. Si le maraîchage s’est effacé, destin partagé par celui qui ceinturait l’agglomération nantaise jusqu’aux années soixante, la transformation des bords de Sèvre en espaces de promenades et de loisirs est un fait majeur, alors qu’au début du 20e siècle, culminait l’effervescence d’activités bruyantes et polluantes.

Le pont de la Morinière, doublé durant sa rénovation en 1979 par un ouvrage provisoire dont il reste les pieux métalliques, outre sa fonction utilitaire pour la circulation automobile, ouvre des perspectives de parcours pédestres en amont ou en aval de la Sèvre, sur l’autre rive. Il se trouve quelque peu délaissé depuis l’ouverture du pont des Bourdonnières en 1983. Le perré du quai Léon Sécher, exposé aux courants parfois violents de la rivière, qui le firent s’écrouler en 1907, est désormais bien consolidé. Avec la création d’un centre socioculturel, les animations se sont développées. Ainsi, la fête du quai Léon Sécher attire un nombreux public à chacune de ses éditions.

La propriété du Jaunais qui date du 18e siècle, la chapelle de la rue des Carterons probablement édifiée au cours du 19e siècle, quelques maisons bourgeoises de cette même époque à la Chaussée et à la Morinière, méritent attention par leur ancienneté et leur architecture, avec bien sûr la maison de maître dans le parc municipal. Sans oublier le site des filatures Bariller que l’on devine sous les lignes fonctionnelles de l’ensemble résidentiel contemporain qui l’occupe.

CÉLÉBRITÉS

Léon Sécher a été cité plusieurs fois. Homme de lettres né à Ancenis en 1848 et décédé en 1914, ses écrits sont bien oubliés aujourd’hui. Quant à Julien Poydras de la Lande, né à Rezé en 1746, il fut un aventurier qui s’installa à La Nouvelle-Orléans en 1768. Il eût un rôle déterminant pour faire obtenir à la Louisiane un statut d’État américain. Il y mourut en 1824.

Enfin, Charles Brunellière (1847-1917) est considéré comme le père du socialisme nantais. Il fut lié aux mouvements syndicaux de son époque. Sa maison, de belle facture, surplombe la Sèvre, quai Léon Sécher.

Sources

Bulletin des Amis de Rezé no 81

[1] Michel KERVAREC, l’Ami de Rezé n°1, qui s’appuie sur les Preuves pour servir à l’histoire de Bretagne de Dom Lobineau (17e siècle)

[2] Jean-Baptiste KLEBER, Mémoires politiques et militaires 1793-1794, ed. Taillandier, 1989, p. 63

[3] Idem , p. 64

[4] Il s’agit des filatures Bariller. A.M. Rezé 1.O.21 pour l’ensemble du paragraphe

[5] Perroyer : action de construire un perré, c’est-à-dire un mur qui empêche les eaux de dégrader un ouvrage, ou les terres d’un talus, de s’effondrer

Lien vers la photothèque : La Blordière