Un quartier à deux faces !

Yves Lostanlen

S’il est un quartier aux frontières aisément repérables, c’est bien celui-ci avec au sud, l’ancien grand chemin de Machecoul (rues V.Fortun, de la Chesnaie et de l’Aérodrome), au nord la voie ferrée de Nantes à Pornic, à l’ouest, le ruisseau de la Jaguère, à l’est, la rue Madame Curie et, jusqu’à la place de la Renaissance, la rue du Lieutenant de Monti.

En revanche, son unité est artificielle, tant, pour les Rezéens, l’habitat collectif, édifié sur les terres des Monti, est synonyme du Château et le pavillonnaire, des lieux dits d’autrefois : Mauperthuis, le Landreau, Bel Etre, la Trocardière.

Un horizon de champs et de vignes

Des champs cultivés, des prairies, des vignes surtout, se partageaient ce territoire sans relief, ponctué de quelques hameaux, Mauperthuis étant le plus important. De la seigneurie de la Trocardière, se devinent encore aujourd’hui les formes du manoir. De celle des Pallets, dont il ne reste rien, relevaient le domaine et la maison noble de la Chalonnière que les Monti acquirent au début du 17e siècle.

Corollaire de la ruralité : la meunerie. Le cours de la Jaguère fut émaillé de plusieurs moulins à eau. Par ailleurs, grâce à son exposition favorable, le territoire vit s’élever plusieurs moulins à vent, témoin celui qui fut aménagé vers 1840 pour produire de l’huile de lin. Mais ce fameux « moulin à l’huile » ne fonctionna que peu de temps. Sentinelle imposante, transformé en habitation, il veille sur un menhir couché qui est le plus ancien monument de Rezé, dissimulé au milieu de jardins.

La révolution industrielle du 19e siècle n’influa pour ainsi dire pas sur le paysage, si ce n’est par la construction de la voie ferrée en 1875. Un temps, il avait été envisagé de créer une gare à Mauperthuis, idée demeurée sans lendemain. Quelques décennies plus tôt, au nom du développement agricole, une petite lande commune était partagée, le « landereau ».

Un château pour trois siècles

Pourquoi le château de Rezé et non pas de la Chalonnière, comme les autres châteaux qui sont associés au nom d’une terre : la Balinière, la Classerie, Praud…sans compter ceux qui ont disparu ?

La création de la seigneurie de Rezé (Rezay) remonte au lendemain des invasions normandes (10°siècle). Au fil des successions, des ventes, des péripéties de l’histoire, la vicomté de Rezé, tel est son titre depuis le 15°siècle, est achetée en 1652 par Yves de Monti, descendant d’une illustre famille florentine. Il acquiert d’autres terres nobles et juridictions qui accroissent la vicomté elle-même, si bien que lorsque le roi Louis XIV érige la seigneurie de Rezé en comté en 1672, c’est pratiquement tout le territoire communal d’aujourd’hui qui est sous la coupe des Monti.

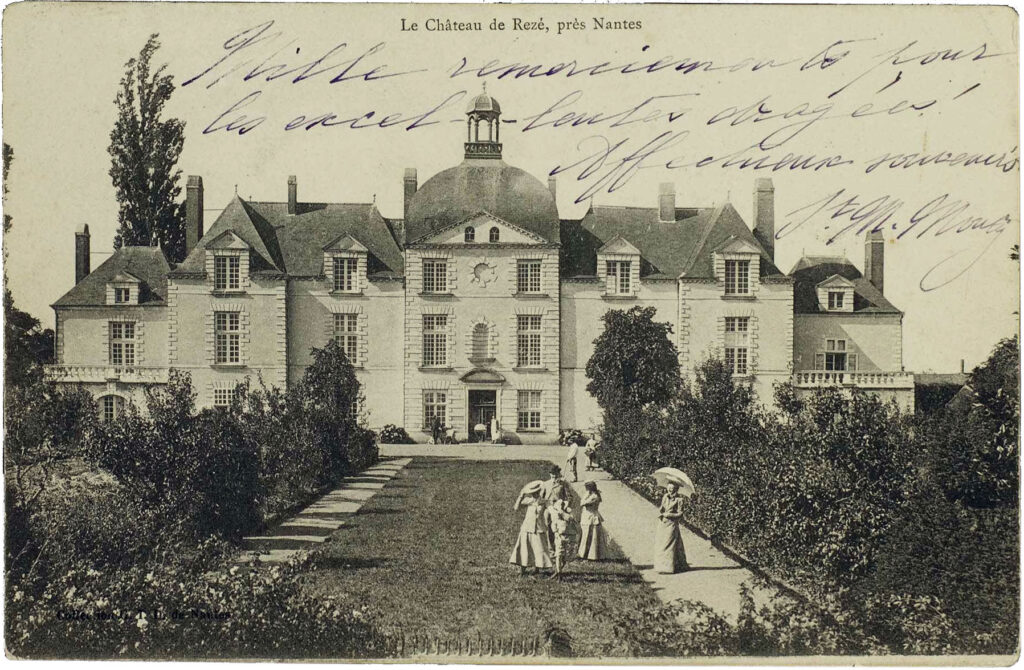

Remplaçant le manoir des Chalonnières, le château dit de Rezé est construit de 1669 à 1675. Les cartes postales du début du 20e siècle l’ont immortalisé. C’est en 1960 qu’il sera démoli. Les Monti vont laisser leur empreinte dans l’histoire. Yves de Monti a été maire de Nantes en 1644 ; Joseph, maire de Rezé de 1820 à 1830. Edouard fut le fidèle soutien du comte de Chambord sur lequel les monarchistes fondèrent leurs espoirs dans le courant du 19e siècle.

Le nom de Monti résonne encore aujourd’hui en raison de la rue, créée au nord des terres entourant le château, qui rappelle la mémoire du lieutenant Marc de Monti, tué à la guerre en 1915, à l’âge de 22 ans. C’est l’un des 288 rezéens recensés dans la liste départementale des victimes du premier conflit mondial. 1.400 hommes de notre commune ont été mobilisés.

La guerre de 1914-1918 marque la fin d’une époque: l’aristocratie vivant de ses rentes dans de vénérables demeures, laissées sans travaux et inadaptées aux standards de la vie moderne, vacille. Le château de Rezé n’est plus habité que l’été par ses propriétaires à partir de 1927. En 1936, dans des logements qui leur sont dédiés, demeurent un fermier et sa famille ainsi qu’un couple de domestiques.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en 1947, la municipalité envisage déjà le parti qu’elle pourrait tirer de l’acquisition du château et des terres attenantes. Cette année- là, le comte d’Orfeuille, alors propriétaire du domaine, avait vainement tenté de créer deux lotissements au Landreau. En revanche, le secteur ouest reste à l’écart des projets urbains ; les petites exploitations agricoles se maintiennent : cinq de 9 ha et plus se trouvent à la Trocardière en 1957.

Ambitions pour une vraie ville

De 1956 à 1959, alors que les constructions pavillonnaires grignotent les espaces libres le long des chemins qui se transforment en rues, un lotissement du Comité Ouvrier du Logement de 157 habitations se réalise au Haut- Landreau. Il est suivi, de 1967 à 1970, d’une opération qui, elle, compte 194 logements, au Bas-Landreau, pilotée par le même organisme, mais sans l’identité « castor ».

Le site du château, dégagé de ses bâtiments en 1960, a donné lieu à l’élaboration d’un plan de masse par l’architecte Noël Le Maresquier, qui vient de réaliser la reconstruction de Saint-Nazaire. Trois organismes d’H.L.M. sont choisis pour construire 14 barres totalisant 820 logements. La SOFITEC, sur le même modèle, édifiera 650 logements en accession à la propriété ; enfin, un groupe de 66 maisons individuelles sera confié à la SEMI de Rezé.

Outre la partie habitat, le plan d’ensemble du nouveau quartier comprend :

- Un « centre technique professionnel » : ce sera le lycée Jean Perrin (1962) reconstruit en 1995 dans une configuration bien différente puisque sur le même site il y a un lycée d’enseignement général qui a conservé le nom de Jean Perrin, physicien prix Nobel en 1926 et un lycée professionnel dénommé Goussier, nom d’un des principaux illustrateurs de l’Encyclopédie de Diderot

- Une place pour un marché : la place du pays de Retz, dénommée Odette Robert aujourd’hui.

- Des commerces : le centre commercial (1963) qui vient d’être rénové

- Des parcs : au pied des immeubles, au nord du lycée (la fusée) et place de la Renaissance.

- Une église : Saint-André (1964) qui se substitue au préfabriqué de la Galarnière, lui-même remplacé ultérieurement par le gymnase de l’Aérospatiale. Après l’effondrement de sa toiture en 1977, l’église sera désaffectée et achetée par la ville qui en a fait une médiathèque en 1991. Le nouveau lieu de culte se trouve désormais au cœur du Landreau depuis la fin des années 1990.

- Des écoles : le groupe scolaire château-nord avec 24 salles de classe, s’ajoute en 1962-64 à l’école maternelle qui date de 1954. Le pôle d’enseignement château-sud, lui, est édifié en 1967.

D’autres équipements à vocation communale structureront le nouveau quartier : un ensemble administratif en 1966-67 avec le centre social, la perception, le bureau payeur de la sécurité sociale, le commissariat de police ; un peu plus loin, la M.J.C. N’a pas abouti le projet qui était le plus emblématique : l’hôtel de ville, figure de proue du nouveau Rezé, qui se serait élevé à la place du collectif qui jouxte le bureau des finances publiques.

A une époque où la création de larges voies de circulation est jugée indispensable, les avenues de Bretagne et de Vendée, et plus tard, d’Anjou, constituent un axe est-ouest majeur pour la ville. Cette rue d’Anjou, précisément, desservira le collège Allende (1970) et le complexe sportif, fort de trois entités : le stade Léo Lagrange, la piscine Victor Jara, salle de sports des cités-unies. Avec la halle de la Trocardière, bordée par un vaste espace naturel jusqu’à la Jaguère, la vocation pavillonnaire du quartier de Bel Etre concrétisée, le tramway en service depuis 1992, le grand quartier du Château semble achevé, d’autant plus qu’au nord, à Mauperthuis sont implantées deux maisons de retraite et que le quartier H.L.M. des Mahaudières avec des immeubles de hauteur plus modeste assure depuis 1982 une transition entre la zone dense et les petites maisons des années 30 des rues Curie et Hugo. Un vaste parc, entre les établissements pour personnes âgées et l’ensemble immobilier dont il vient d’être question, dû à l’architecte Roland Castro, apporte une heureuse coupure végétale.

Décennies 1960 et 1970 : une population nouvelle et jeune

Au recensement de 1968, la population de Rezé atteint 33.877 habitants. En 20 ans, elle a pratiquement doublé. Le secteur 07 qui recouvre globalement le quartier actuel, donc Landreau et Trocardière compris, compte 8.726 habitants, dont 4.081 de 0 à 19 ans, soit 46,8 %. Pourcentage qui permet de mesurer combien immeubles et lotissements grouillaient d’enfants et d’adolescents. A titre de comparaison, les moins de 20 ans dans la France de 2010 représentent 24,7 % de la population totale. Le quartier revêt une grande importance dans la commune: un habitant sur quatre y réside.

D’où viennent ces nouveaux rezéens ? Un rapide examen de la liste électorale de 1965 montre que les électeurs originaires de Rezé, Nantes ou le sud-Loire sont proportionnellement moins nombreux dans les bureaux de vote créés au Château que dans les autres secteurs de la ville. Les communes de naissance semblent se répartir dans tous les départements. Le recensement de 1968 fait apparaître une autre donnée, importante 6 ans après la guerre d’Algérie : 283 rapatriés habitent dans ce secteur 07.

Et la population étrangère ? Selon la statistique établie le 31 décembre 1978 pour l’ensemble de la commune, elle s’élève à 422 personnes, soit moins de 1,5 % de la population totale. Sur plus de 20 nationalités, les plus nombreuses sont portugaise (134), algérienne (78), espagnole (68) et turque (22). Selon les pays, l’immigration date de différentes époques, elle concerne des familles ou des individus isolés.

Quoi qu’il en soit, le jeune quartier du Château-Landreau-Trocardière va donner à Rezé un statut de ville : par ses aspirations en matière éducative, culturelle, sociale et de loisirs, sa population va inciter les collectivités publiques et le tissu associatif à créer nouveaux équipements et services. En effet, c’est d’abord sous la forme associative que vont être gérées cantines scolaires et école de musique. Les centres de loisirs d’enfants, un centre de culture populaire, verront le jour à cette époque. Les nouveaux habitants, qu’ils résident dans les immeubles collectifs de l’est ou dans les zones pavillonnaires de l’ouest, vont s’intégrer aux organisations existantes, concourir avec d’autres à la création d’associations à vocation communale, mais ne chercherons pas à susciter des structures qui leur soient propres.

Évolutions urbaines

A la fin des années 1980 en France, se révèle le « mal des banlieues », autrement dit, la paupérisation, la ghettoïsation, l’insécurité dans les quartiers d’habitat social, à des degrés divers. Le château de Rezé, cette fois il s’agit uniquement des barres de l’est du quartier, avec ses 800 logements sociaux, va bénéficier des programmes de renouvellement urbain et de mesures d’accompagnement social, mis en œuvre par les pouvoirs publics. Un dispositif particulier appelé « convention de quartier » est installé. Une zone d’aménagement concerté (ZAC) a été créée en 2019.

L’aspect général est aujourd’hui modifié, embelli. Avec le tramway, l’espace Diderot, la réaffectation des locaux scolaires inemployés pour répondre aux besoins associatifs ou à d’autres structures d’enseignement : GRETA puis ENSO, la Barakason, le centre commercial, les réhabilitations des immeubles collectifs, on peut mesurer l’ampleur de l’effort accompli. Mais, s’il ne peut trahir l’époque de sa naissance, le grand dessein urbain élaboré au début des années 1960 s’est avéré pertinent pour trois raisons :

- Le projet initial s’est appuyé sur une mixité du statut d’occupant : locataire et accédant à la propriété.

- Il a comporté la réalisation d’équipements et services, publics et privés, qui ont été constamment adaptés à l’évolution des besoins.

- Sa localisation au centre de la commune est un atout considérable et constitue une originalité rare car dans la plupart des villes, les grands ensembles ont souvent été construits en périphérie des zones agglomérées.

- Dans la partie dédiée aux équipements sportifs, s’élèvent la halle de la Trocardière, à usage polyvalent, et une salle de sports métropolitaine d’une capacité de 4.200 places assises.

Le grand quartier Château-Landreau-Trocardière subit le phénomène que l’on observe partout : moins d’habitants par logement. Alors, comme il ne peut plus s’étendre faute d’espaces libres à la construction, sa population diminue : elle était de 6.627 habitants en 2006, soit 19 % de la population de Rezé. Mais là n’est pas l’essentiel : c’est un morceau de ville.

Pour en savoir plus : Héliette Proust et Yann Vince, Le château de Rezé, éd.Hérault, 1997.