Maintenant, nous pouvons marcher au milieu de la rue Alsace-Lorraine en faisant attention aux quelques voitures et aux nombreux vélos. Cette situation est nouvelle. Elle a été très encombrée sur la première moitié du XXème siècle, car elle était la seule voie de passage et de nombreux commerces et services y étaient implantés. Visitons là en rappelant son rayonnement et son évolution.

La seule voie d’accès vers Nantes en venant du sud Atlantique.

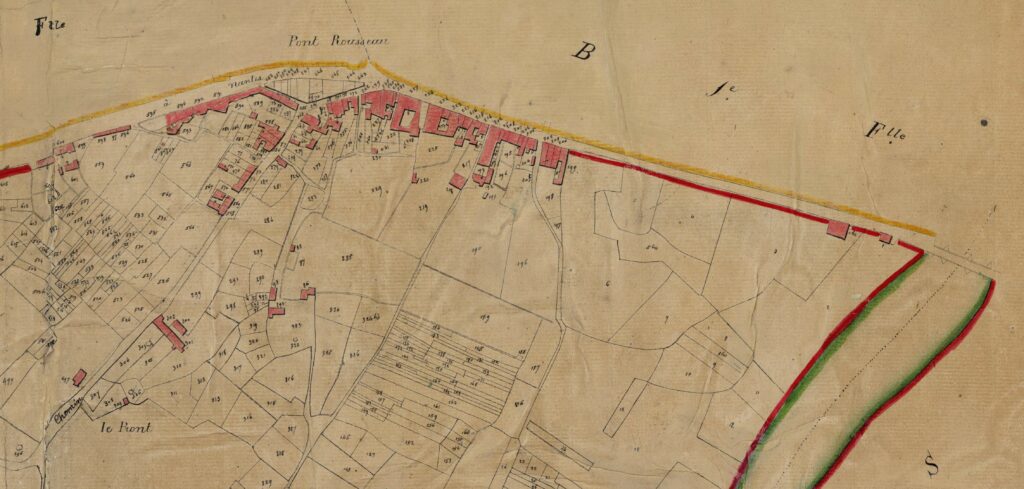

Que Nantes soit bretonne ou royale, cette rue est la seule route d’accès en venant de Bordeaux, La Rochelle ou Montaigu, qui permette de franchir la Sèvre à son confluent. Elle rejoint à Pirmil, celle qui vient des Mauges et du Poitou. Ensuite, le voyageur doit franchir les bras de Loire avant d’atteindre le château de Nantes. Les plans de Cacault de 1755 et de Le Rouge de 1766 nous montrent un cheminement à travers les îles dépourvu de construction, hormis le couvent des Récollets. La rue qui nous intéresse n’a aucune maison significative: c’est une chaussée submersible.

Elle serait constituée d’une série de voutes supportant un chemin. Nous cherchons un vieux dessin. Depuis le XIIème siècle, les ponts de bois se succèdent pour franchir la Sèvre. Il faut attendre 1840 pour construire un pont de pierres. Mais la Sèvre est une rivière torrentielle et les eaux arrivent vite et inondent les prairies en 2 jours: la chaussée est recouverte et le pont emporté. La Loire peut aussi s’étaler pendant des semaines. Hormis Pierre-François Huard, marchand de bois, maire en avril 1791 pour 19 mois, s’approvisionnant par le fleuve, personne ne construit le long de ce chemin. Le faubourg Pont-Rousseau commence à la rupture de pente, à la rue Félix Faure actuelle.

Les Vendéens attaquent Nantes le 28 juin 1793. Les Bleus défendent la forteresse de Pirmil. Le vendéen Lyrot est arrêté vers la rue Saint Jacques et de Charette reste bloqué à Pont-Rousseau et ne passe pas la Sèvre. Le faubourg Pont-Rousseau est détruit à coups de canon par les Bleus et incendié par les Vendéens. une carte existe aux AD44 mais s’y superpose un projet de déviation qui rend la lecture confuse. Huard revient de Nantes pour reconstruire le quartier et présider la commission administrative cantonale Rezé-Bouguenais de septembre 1797 à août 1780. Commence-t-on à surélever cette chaussée ? Le cadastre de 1826 nous montre Pont-Rousseau reconstruit mais rien sur cette rue, sauf une seule maison non loin de la berge.

Peu à peu les activités s’implantent à partir de 1850

La fille Huard épouse un Champenois marchand de fer et le commerce s’étale vers le confluent: bois, charbon, fer. Ils vont livrer leurs clients avec des charrettes à cheval. Ils espèrent que le train de Nantes à Bordeaux passera à Pont Rousseau, mais en 1875, il arrive pour desservir seulement Paimboeuf, Pornic et Saint Gilles. Néanmoins une gare de marchandises se développe à Pont Rousseau, liée au triage de la gare de l’Etat. Le passage du petit train vers Legé et Rochervière en 1894 apporte peut-être quelques bestiaux et volailles. Paul Grandjouan développe un service de collecte des ordures ménagères sur Nantes et sur Rezé et implante au nord de la rue, à la Tête des Mottes, des remises pour 110 chevaux et 55 tombereaux: il va déposer ses déchets au sud de Rezé, à la Malnoue, et les fait fermenter pour produire de la « gadoue ». La municipalité Sauvestre dénomme la rue Alsace Lorraine en 1899 et les suivantes de Félix Faure, Sadi Carnot et Thiers. Les commerçants, artisans, bistrotiers s’implantent sur toute la rue. A Nantes, la prairie au duc dessert les chantiers navals, la biscuiterie Cossé et les entreprises de transports liés à la gare ; le trafic s’intensifie sur la rue Alsace-Lorraine, dont les charrettes de foin pour nourrir les chevaux de tous ces transporteurs.

En 1917, Jean-Baptiste Vigier envisage avec le maire de Nantes, d’implanter un abattoir intercommunal au nord de la rue Alsace-Lorraine. Le terrain est acheté à côté de Grandjouan, mais la ville de Rezé n’a pas assez de sous. Un nouveau maire, Charles Rivière, arrive en 1929 et veut d’abord construire l’école de Ragon. Le maire de Nantes finit seul l’abattoir, en 1932, mais exige que le terrain soit transféré à la ville de Nantes. Lire le bulletin n°71 des Amis de Rezé sur les abattoirs ou comment Rezé perdit 15 000 m2 au profit de Nantes. Quand on sort de la rue Dos d’Ane, on arrive place Sarrail et l’on peut tourner à droite vers les abattoirs nantais et la répurgation de Grandjouan, ou à gauche vers la rue Alsace Lorraine, qui supporte tout le trafic, dont des tramways en 1930.

Le conseil général de Loire Inférieure ne supporte plus les embarras de circulation des rues Félix Faure et Alsace Lorraine

Les conseillers généraux du Pays de Retz protestent contre les bouchons de Pont Rousseau et les arrêtés pris par Jean-Baptiste Vigier pour ralentir la vitesse des automobiles. A Nantes, l’ingénieur Robida a tracé une voie nouvelle pour passer à côté des faubourgs Petite et Grande Biesse et Vertais et relier directement le pont de la Madeleine à celui de Pirmil. L’Etat et le conseil général exigent une solution similaire pour s’extraire de ces encombrements: le maire de Rezé tergiverse en proposant une solution qui dessert la gare. Furieux, les conseillers généraux décident en 1935 de réaliser la « traverse de Pont-Rousseau » qui contourne les rues Alsace Lorraine, Félix Faure et Thiers, en utilisant des terrains Champenois, Reffé, Constantin. Lire le bulletin n°87 de janvier 2021 Comment accéder à Nantes en venant du sud en 1935. Des maisons seront détruites aux 3 raccordements.

A l’entrée de la rue Alsace Lorraine, le restaurant ci-dessus disparait et toutes les maisons du côté pair de la rue jusqu’au numéro 12. Les habitants et commerçants se sont opposées à cette déviation de la circulation. La municipalité Jean Vignais ne veut plus payer le déficit du tramway et s’oppose au conseiller général Jean-Baptiste Vigier. Les démolitions commencent en 1939, les apports de sable également. La rue Alsace Lorraine est en contre-bas. Les Allemands arrêtent les travaux. Ils reprennent à la Libération et la nouvelle avenue qui porte ce nom est mise en service en 1950. La rue Alsace Lorraine perd peu à peu de son aura. Une supérette Prisunic ouvre sur cette nouvelle artère en 1954; les petits commerces ne le supporteront pas.

Avançons dans la rue, en regardant chaque maison, à partir du quai de la Verdure

La berge était autrefois occupée par les lavandières et les matériaux apportés par les chalands, dont du bois.

Au 1 quai de la Verdure, résidaient 3 personnes Paul Cosneau entrepreneur en 1936.

Au 3 quai de la Verdure, résidaient 8 personnes Joseph Rineau transporteur en 1936. Au 4, résidaient 5 personnes dont un imprimeur.

La grande bâtisse du 1 rue Alsace Lorraine comportait 10 ménages constitués de 30 personnes en 1936: dont 3 employés des chemins de fer, un riveur au chantier de Bretagne et un chaudronnier au chantier de la Loire, une mécanicienne, un vannier, et Henri Coquet employé de banque au Crédit de l’Ouest, futur CIO. Dans les années 1985-90, la ville de Rezé achète quelques logements pour relancer la copropriété et faire les travaux de confortation nécessaires.

En face, il n’y a plus rien à voir: les maisons ont été démolies et remplacées par un immeuble dont l’adresse est 1 avenue de la Libération. En 1936, Marcel Seignard était gérant de café au 2 rue Alsace Lorraine, Marie Edelin débitante au 6, Francis Lemerle coiffeur au 6 bis et Raymond Fourage typographe au 8 rue Alsace Lorraine. Nous cherchons une photo du café des 2 moutons et des commerces voisins.

Au 3 rue Alsace Lorraine Alexis Léoté est cafetier avec un électricien et un dessinateur au chantier de Bretagne; 8 résidents. Une entreprise de traitement de surface de métaux a fonctionné dans ce secteur; nous cherchons confirmation et photo.

Le 5 rue Alsace Lorraine accueille 7 ménages, 13 résidents en 1936, dont Gustave Guilloteau restaurateur, Victorine Padiou et sa fille Adélaïde débitantes, un maçon, une ouvrière, une blanchisseuse, un chaudronnier et une employée de bureau, un charpentier au chômage.

12 ménages résident au 7 rue Alsace Lorraine, soient 32 occupants en 1936, dont Jean Ridel épicier, marchand de pâtes alimentaires, Gabrielle Dupont débitante, Marie Morand marchande de poissons, un pêcheur, un manœuvre aux Cartonnages, et un autre au chômage, 2 corroyeurs père et fils, 2 employés des chemins de fer de l’Etat et 5 femmes ouvrière chez Biette, la savonnerie. Certains occupent la maison de façade et 6 logements sont alignés dans la cour, toujours visibles, par l’allée de l’Erdre.

Au 9 réside un ménage d’un chemin de fer de l’Etat en 1936. C’est surtout le cinéma, exploité par Marcel Tixier qui paie une patente de 30+200f en 1941. Il sera ensuite animé, à partir de 1955, par Denise Le Heindre et sa fille Mona, jusqu’en 1972. Voir l’article de Rezé Magazine n°91 de l’été 1998, avec les photos de l’intérieur fournies par Michel Thiéré, adhérent. Un magasin de meubles va lui succéder jusqu’à la démolition et la construction d’un immeuble de 29 logements par le CIF. Le bâtiment du cinéma est pointé d’un rond rouge sur la photo aérienne ci -dessous.

Cette photo prise en 1986 présente au premier plan, les arrières de la rue Alsace Lorraine et du quai de la Verdure. 2 immeubles et demi sont visibles sur l’avenue de la Libération, face à l’ex station-service Aubin, au Prisunic et au central téléphonique. Au-delà des ponts commencent les abattoirs nantais et les camions de l’entreprise Grandjouan. La route de Pornic s’achève par un toboggan.

Au 11 rue Alsace Lorraine, résident 5 personnes, dont Emile Lozon entrepreneur de plâtrerie et Marie Régnier institutrice publique.

En 1936, 6 ménages vivent au 13 rue Alsace Lorraine, soient 16 personnes. Gustave Maindron est inspecteur de sureté et Jeanne Lesage modiste. Une femme célibataire est aussi modiste et une autre, Andrée Delmas est épicière. Emile Lacaton est employé de bureau et son épouse Yvonne est commerçante. Résident un ingénieur chez Guillouard et un pêcheur et surtout Louis Champenois négociant en charbons qui paie 380f de cote mobilière en 1941.

Est-ce le fief historique Champenois ? Voir l’article du Rezé mensuel n°5 de février 2006 sur les traces de l’entreprise et de la famille Champenois. Il nous faudrait analyser ces archives privées, actuellement accessibles en salle de lecture, faire la généalogie de la famille depuis le XIXème avec les liaisons Huard et Rigault et reprendre les recensements depuis 1846.

En face, au 14 rue Alsace Lorraine, Paul Champenois est accompagné de 7 personnes, il est négociant en charbons en 1936 ; mais il n’est plus présent en 1941. Donatien Aubin y est tailleur à façons et Jules Fraud cabaretier, y loue des chambres meublées. Un magasin de vêtements et de meubles Leclerc s’y implante après-guerre; (nous cherchons des photos)

A côté, au 18 rue Alsace Lorraine, résident Emilien Rigault avec sa femme et une domestique. Son père s’est marié avec une fille Champenois. Ils fabriquent du vinaigre rue Félix Faure. Entre le 18 et le 20, s’ouvrait la rue qui conduisait à la Haute Ile et aux installations Champenois et aux nombreuse écuries que l’on peut voir sur la photo aérienne de la photothèque, quand on tape Champenois. Sur la photo ci-dessus, les écuries sont détruites, cette rue est recouverte de sable et les services techniques y implantent une pompe de refoulement des eaux usées malodorantes. Le jardin de cette maison a perdu tour son charme d’antan. Recherchez la plaque indiquant la hauteur de crue en 1872 et le point d’accroche du câble soutenant la caténaire du tramway, le « péril jaune ».

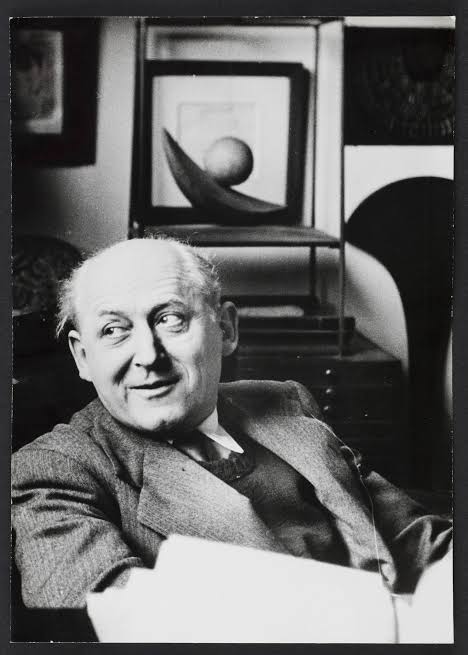

Au 15 rue Alsace Lorraine, est né le 4 juillet 1899, le poète surréaliste Benjamin Péret. Aucune plaque ne l’indique. Il n’aimait pas les honneurs, certes, mais on ne peut oublier ce compagnon d’André Breton, à la vie agitée. Voir les articles de Rezé Magazine n°47 de l’hiver 1995 et des Amis de Rezé n°31 de novembre 1999 et n°81 de 2017. Sur la façade du bâtiment, l’inscription Fraternelle Saint Paul rappelle l’activité des sociétés de secours mutuel. En 1936, 10 familles y résident, soient 33 personnes. Marcel Bonnier est cafetier; son épouse est veuve en 1941 et paie 120 f de cote mobilière. Raymond Thibaud est chaudronnier au chômage et sa femme Claire est commerçante en boissons. Eugène Fleurance est seul et horloger (on le reverra dans Rezé) ; il paie 60 f de cote mobilière en 1941. Certains hébergent des pensionnaires. Un couple travaille pour les dentistes. Deux chefs de famille sont employés des chemins de fer de l’Etat. Un maçon, une couturière et une ouvrière complètent les professions manuelles.

Le porche du 17 rue Alsace Lorraine donne accès à la cour commune du 19. Cet ensemble comporte 6 ménages en 1936, soient 16 personnes. Joseph Chapeau est boucher aux abattoirs ; Paul Richard est entrepreneur de transports. Un employé des chemins de fer de l’Etat, un employé des postes sont d’autres chefs de famille avec Louis Couprie instituteur public qui paie 180 f de cote mobilière en 1941, Eugène Cocu qui en paie 150 f, Junguine qui contribue pour 150f et le marchand de poissons Raymond Thibaud qui paie 60 f. La façade du 19 annonce Henri Fiollin: la revue 96 de Rezé Histoire racontera l’histoire de ce Républicain, entrepreneur, conseiller municipal en janvier 1878, 1881 et 1888. Observez depuis la cour, la marianne qui domine le toit de l’immeuble, et affirme ses convictions.

En face, au 20 rue Alsace Lorraine, Andrée Auvrignon est bonnetière et François Brunet charcutier. Les ateliers des 2 entreprises ont été détruits par l’avenue de la Libération. En 1941, Francis Brunet paie 40 f de cote mobilière et la famille Auvrignon n’existe plus. La famille Brunet se réinstalle rue de la Chesnaie et dans le centre commercial du Château de Rezé; ils participent à la vie locale.

Retour côté pair, au 21 rue Alsace Lorraine pour 4 ménages et 12 personnes, en 1936. Emmanuel Fruchard est cordonnier et marchand de chaussures et paie 80 f de cote mobilière en 1941. Auguste Charriau est coutelier et son fils aussi. Gustave Abbé est employé des pompes funèbres et sa femme Anne bonnetière.

Au 23 rue Alsace Lorraine, 4 ménages et 11 personnes en 1936. Pierre et Marie Beneteau sont épiciers, marchand de fruits et légumes; ils paient 110f de cote mobilière en 1941. Un employé du gaz a 2 filles qui travaillent à la bonneterie de La Tullaye. Un manœuvre chez Guillouard, un chauffeur d’autos à la ville de Nantes et une couturière complètent les professions. En ce lieu, s’implanteront la pâtisserie Amand, puis de restaurants; nous cherchons des photos de ces activités d’après-guerre.

Au 25 rue Alsace Lorraine, Gustave Desmars est employé de commerce chez Guillouard, sa femme Berthe est mercière et son fils Gustave employé de banque au Crédit Lyonnais; ils paient 120f de cote mobilière en 1941.

Au 27 rue Alsace Lorraine, résident 3 ménages et 8 personnes en 1936. Edouard Sorin exploite une crèmerie; Alphonse Tailly est boucher avec son fils Edmond. En 1941, d’autres noms apparaissent. Célestine Arial est toujours là et est débitante ou cabaretière et paie 120 f de cote mobilière.

La belle maison du 29 rue Alsace Lorraine est occupée par le docteur Marius Pinel, son épouse et une domestique en 1936. Il paie 400f de cote mobilière en 1941. Un autre médecin poursuivra cette mission.

Le passage surélevé sur le côté droit interroge.

Aux 33 et 31 rue Alsace Lorraine, Julien Pinel bonnetier vit avec son épouse et ses 3 filles. D’importants ateliers se prolongent jusque dans les prairies de Sèvre, visibles sur les photos aériennes de la photothèque. Nous recherchons la fin de l’activité. L’office départemental HLM, l’OPAC44 obtient le permis de démolir 964 m2 en mars 1990 et le permis de construire 28 logements sur un terrain de 1 974 m2. L’architecte Pierrick Beillevaire soigne la façade sur rue qui s’harmonise avec le voisinage. Ce passage à l’étage interroge.

Ultérieurement, l’OPAC construira d’autres immeubles rue Cassin et parking de la Barbonnerie ; ces opérations se rejoignent en piéton.

En face, un grand bâtiment s’impose aux 22 et 24 rue Alsace Lorraine; un relais de poste est évoqué. En 1936, y vivent 7 ménages soient 21 personnes. Joseph Davodeau est boucher. Jean et Germaine Flavie sont coiffeurs et paient 60 f de cote mobilière. Un père et son fils sont peintres. Un menuisier, un manœuvre aux glacières de Bretagne, un fils ajusteur aux chantier de Bretagne, un employé des chemins de fer de l’Etat et son fils employé de banque, y résident en 1936. En 1941, Emile Landais fils est marchand de meubles et paie 120 f de cote mobilière; d’autres noms apparaissent. Dans les années 1985-1990, la ville se préoccupe de cet immeuble pour remotiver un ou 2 copropriétaires pour réhabiliter la façade et inciter à des travaux intérieurs dans une multipropriété atone: il faut conserver ce bâtiment. Le café des Négociants a assuré une animation.

Le bâtiment du 26 rue Alsace Lorraine qui y est accolé est plus bas et de style balnéaire. En 1936, 6 familles et 16 personnes y vivent. Dominique Cormerais est cafetier. Henri Vilanie est directeur des filatures de la Croix de l’Ouest. Un retraité, un riveur, un employé droguiste, un homme et une femme travaillant à la bonneterie Pinel, en face, et une giletière à domicile y résident en 1936. En 1941, Valentin Nat est cabaretier et paie 70 f de cote mobilière; Tixier, directeur du cinéma, y demeure.

Au 28 rue Alsace Lorraine, Georges Chesnaie exploite une herboristerie-droguerie. Au 30, une femme seule est marchande de chiffons. Au 34, Edouard Lhomelais est boulanger et paie 70 f de cote mobilière. Nous cherchons une photo de ce commerce.

Au 35 rue Alsace Lorraine réside Paul Clavreux entrepreneur de maçonnerie, avec sa femme, une cousine, un domestique, un employé et sa femme concierge. Il paie 140 f de contribution immobilière en 1941.

En 1936, le 37 rue Alsace Lorraine est occupé par 3 ménages et 9 personnes. François Le Pavec est employé ébéniste et sa femme modiste ; ils paient 40f de cote mobilière. Un employé des chemins de fer et un ingénieur chez Say sont les autres occupants. En 1941, Mme Jean Séjourné est loueur de chambres meublées. Cette occupation se développe et l’immeuble n’est plus entretenu. De 1995 à 2005, la ville de Rezé achète, un à un, ces logements pour résorber l’habitat insalubre. Une réhabilitation lourde, sans démolition, est engagée. La ville confie la gestion à l’ANFJT pour y loger de jeunes travailleurs.

Au 39 rue Alsace Lorraine vivent 2 familles et 4 personnes en 1936: Robert Charpentier électricien et René Guillard maçon dans l’entreprise Marchais.

Six ménages et 16 personnes cohabitent au 41 rue Alsace Lorraine. Joseph Chillon est boulanger. Jean Fercot est manœuvre chez Reffé et sa femme Mathilde est épicière. Un manœuvre et 4 ouvrières complètent les professions. Au fil des années, les logements et le bâtiment se dégradent : réhabiliter n’est plus possible. Il faut démolir et reconstruire. Nous recherchons le permis de construire.

Le 43 est la résidence de Pierre Foulonneau épicier en gros dont les entrepôts sont à l’entrée de la rue de l’Industrie, future Jean-Baptiste Vigier. Il y vit avec son épouse et paie 100 f de cote mobilière en 1941. Il loue le côté gauche à des dentistes dont Robert Petit qui paie aussi 100 f de cote mobilière.

Le 45 rue Alsace Lorraine appartient à René Reffé qui paie 380 f de cote mobilière en 1941. Il paie aussi 600f de cote mobilière pour les entrepôts du 42 rue Alsace Lorraine. Sa résidence est une belle villa rue de l’Erdronnière; toutefois il est noté là 3 résidents. Ce sont surtout les bureaux de l’entreprise de négoce de matériaux qui se développe sur de vastes terrains en face, de la rue Alsace Lorraine à la gare. Quand le conseil général fait passer l’avenue de la Libération en coupant ces terrains, il ne proteste guère: ceux-ci prennent de la valeur. Pourtant il ne construira guère. L’évêché achète le terrain pour construire l’église du Rosaire. La ville achète l’espace qui devient le parking de la gare.

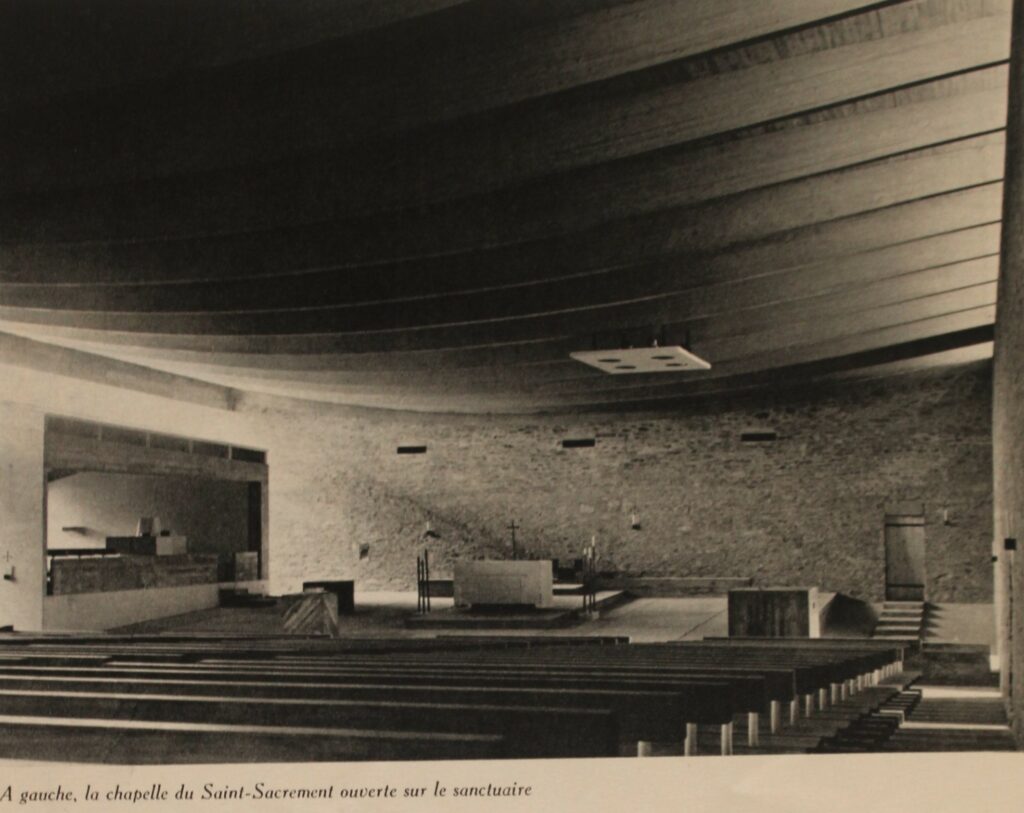

Les prêtres nantais recherchent dès 1956, pour les lieux de culte des solutions simples et modestes. La chapelle est écartée, ici, à l’inverse de Saint André. Tout de suite, une église est conçue par l’abbé Buet et l’architecte Jean Rouquet et construite en 1960-61. La visibilité des paroissiens sur l’autel et les fonds baptismaux est améliorée avec une pente de 8% et une contre pente de 4% du chœur. L’architecte a utilisé les proportions du modulor de Le Corbusier, dont il a partagé l’atelier. La charpente en bois lamellé-collé et les bancs en bois donnent de la chaleur à un édifice sobre, qui utilise des matériaux bruts; béton banché, mur de schiste. La lumière est minimale. La chapelle de semaine et du Saint Sacrement est en fenêtre sur le chœur. L’acoustique est acceptable pour les chorales et chanteurs, moins pour les instruments. L’assemblée des fidèles sort par une grande porte basculante.

Voir l’article des Amis de Rezé n°20 de décembre 1994.

Deux rues récentes coupent la perspective de cette artère historique. La rue Martin Luther King permet d’accéder à l’avenue de la Libération et de remonter le dénivelé dû à l’accumulation de sable. Ont été ainsi recouverts l’exutoire du ruisseau du Danube et des jardins potagers qui le bordaient; ils étaient au-delà du petit mur qui clôture actuellement l’espace de l’église. Le ruisseau canalisé passe sous l’avenue de la Libération, sous le tramway, et se perd vers la gare où le remblai a perturbé l’écoulement du Seil. Un matin vers 1995, un gros trou est apparu sur la chaussée sud de l’avenue de la Libération: le sable avait disparu sous le bitume épais et les pompiers ont pu l’agrandir en frappant le bitume avec une masse. N’oubliez pas.

Presqu’en face, la rue René Cassin, n’apparaissait pas, derrière la clôture de la cour-jardin Reffé et des lourds bâtiments des chaix de Friedrich. Cette entreprise commercialise des vins locaux et des vins importé d’Algérie, du bon Sénéclause, et son accès est par la petite rue de la Barbonnerie. Alors, il distribuait dans les épiceries où on allait remplir ses bouteilles étoilées à la tireuse du coin, chez les débitants. L’activité se développe et l’entreprise s’implante dans de vastes hangars à La Basse Ile. La ville achète, casse difficilement le béton des chaix, réalise la rue, permet à l’OPAC de compléter les logements sociaux en y implantant une crèche et vend une parcelle pour un immeuble en accession. Elle dégage ainsi un parking qui devait permettre de satisfaire les commerçants ulcérés par la mise en place d’une zone bleue. Les Témoins de Jéhovah réalisent leur temple de Dieu. L’accès aux prairies de Sèvre est maintenant facile, mais il n’y a plus de troupeaux de bovins ou de chevaux à s’y rendre.

Regardons le côté impair. La maison du 47 rue Alsace Lorraine n’a aucune allure: c’est un dortoir pour 9 ménages et 21 personnes en 1936. François Derennes est cafetier, puis Jean Chabot en 1941, qui paie 60f de cote mobilière. Trois manœuvres, une journalière, 3 ouvrières, un porteur de pain, un employé coiffeur, un ajusteur, un monteur en chauffage constituent le petit peuple du labeur.

Au 49 rue Alsace Lorraine, Pierre Evain est gérant de l’Epargne de l’Ouest, des Docks de l’Ouest avec sa fille en 1936; son autre fille travaille au chantier de la Loire. Il paie 60f de cote mobilière en 1941 Plus tard M Machard est « Maitre Grillades » dans son restaurant. Cessant son activité, il loue à une confrérie musulmane intégriste, rejetée par la mosquée de Malakoff. Malgré les infractions relatives à la sécurité et aux prières débordant sur la rue, le maire Gérard Allard aura moult difficultés à les contrôler.

Au 51 rue Alsace Lorraine Pierre Rozay est artisan menuisier et son épouse Louise est débitante en 1936. Un peintre y réside. Des cafés se succèdent dont le dernier, le canon à Pat qui tente une animation.

Les coiffeurs s’installent au 53 rue Alsace Lorraine: Paul Douineau, les 4 membres de la famille, Georges Bourdin en 1936. Auguste Josse paie 30 f de cote mobilière.

Au 55 Georges Bourdeix est marchand de cosmétiques et pommades; il paie 60 f de cote mobilière en 1941. Plus tard, Antoine Darlot qui est actuellement au 2 rue Félix Faure traversera la rue et s’installera là jusqu’à nos jours, le long de la rue de la Barbonnerie.

Regardons le côté pair de la rue. La petite maison du 42 rue Alsace Lorraine qui hébergeait un camionneur de Reffé a disparu. La belle maison de famille du 44 rue Alsace Lorraine héberge 2 ménages et 5 personnes en 1936. Un employé des chemins de fer l’Etat et surtout Marc Tarbois, adjudant-chef pilote d’avion militaire.

Au 46 rue Alsace Lorraine résident Marie Hillion et la famille de son fils Alexandre Hillion, soient 6 personnes. Le père Hillion était charron, d’où les balcons présentant des roues de charrette. C’était le bon temps de la traction hippomobile. Le fils doit s’adapter aux camions et véhicules automobiles; mais ce n’est pas si simple, alors il vend de « l’huile », de l’essence. Il paie 100 f de cote mobilière et 15+5 f de patente. Mais en 1950, plus personne ne passe là, et la station Aubin est performante sur l’avenue de la Libération. Des garagistes continueront l’activité de réparation, et notamment M. Gasnier en dépit des amendes qui pleuvent avec la zone bleue.

Au 48 rue Alsace Lorraine, Joseph Guillet est pharmacien, famille de 3 personnes. Il paie 250 f de cote mobilière et une patente de 30+50f. (Nous recherchons une photo de ces commerces avant que les restaurants ne s’installent).

Au 50 rue Alsace Lorraine, 8 ménages et 24 personnes y sont recensées en 1936. Jean Marie Cussonneau est transporteur et sa femme Germaine est bouchère; ils paient 70f de cote mobilière en 1941. Mademoiselle Lucienne Rivière est herboriste-droguiste et paie 40f de cote mobilière. Un perceur, un menuisier, une tisseuse, une tricoteuse, une bonnetière au chômage, un employé coiffeur, une femme de ménage, un comptable au chantier de Bretagne, un malade constituent le petit peuple de cette cour. Aujourd’hui, le nombre de boites aux lettres est encore conséquent; retournez-vous pour voir la façade intérieure.

Personne ne dort au 52 rue Alsace Lorraine, en retrait de la rue. Alfred Joubert, épicier en gros y a ses magasins de stockage et entrepôts. Il sera impacté par la réalisation de l’avenue de la Libération : il est le premier signataire de la pétition qui s’y oppose. Sa résidence est une villa de la rue Thiers prolongée. Ici, il ne paie que des droits pour son activité, une patente de 80+300 F.

Le détournement de la circulation en 1950 amorce le déclin de la rue Alsace Lorraine, mais lui assure la sérénité.

En 1936, 142 personnes résident dans la rue Alsace Lorraine répartis en 48 ménages. Les cafetiers et débitants, au nombre de 13 sont les plus nombreux; ils le restent encore, mais les nouveaux cyclistes sont beaucoup plus sobres. Les 12 employés de chemin de fer sont suivis par 10 manœuvres. La rue est peuplée de petites gens: 16 femmes sont ouvrières, 12 bonnetières ou tricoteuses, 3 couturières et 3 modistes. Certaines familles aisées ont conservé leurs maisons familiales : 4 entrepreneurs, 2 négociants en charbon, un fabricant de vinaigre,4 entrepreneurs, un fabricant de parpaings, 2 ingénieurs, un médecin, un directeur de filature, un inspecteur de sécurité et 2 instituteurs ; elles vont quitter le quartier. Restent les commerçants et les ouvriers du métal et du bâtiment.

Toute la circulation bascule sur l’avenue de la Libération à partir de 1950 et le commerce de passage disparait peu à peu, surtout après l’ouverture du Prisunic en 1954. Les bâtiments manquent d’entretien ; les propriétaires commencent à diviser un logement et à louer des « studios ». Peu de propriétaires sont actifs dans les copropriétés. Les bonneteries ferment leurs ateliers et les grossistes en épicerie de la rue Félix Faure n’existent plus; la grande distribution arrive. L’évêché construit l’église, mais les 6 épiciers de détail, les 2 boulangers, les 5 bouchers, le charcutier et la crémière tirent le rideau. La ville de Rezé commence à prendre conscience de la situation en 1983 et engage une OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : trop tard. Ce quartier n’a pas vu de nouvelles générations prendre en charge des rénovations comme à Trentemoult ; ici, les immeubles ont plusieurs logements, donc plusieurs propriétaires. Les débats sur la piétonisation de la rue Félix Faure occultent la refonte de la rue Alsace Lorraine. La pharmacie s’implante près de la gare. La mise en sens unique est récente et elle devient un itinéraire pour des vélos qui ne s’y arrêtent pas. Rien n’est perdu; elle a gagné en calme et elle peut retrouver un charme paisible et inspirant.

Rezé Histoire et Rezé Seniors ont effectué cette visite en mai 2025, sous la conduite de Gilles Retière, Yves Lostanlen, Isidore Impinna et Michel Cretin. Les informations des uns et des autres se sont complétées. Des photos ont été apportées par Michel Thièré et Denis Le Normand. Il reste encore des questions

Vous pouvez y contribuer

La prochaine visite continuera la route sur la rue Félix Faure et les transformations du carrefour de Pont Rousseau, ou le Bourg ou Les Chapelles.

Gilles Retière juillet 2025