Faubourg et vraie ville

Yves Lostanlen

Pont-Rousseau : un nom qui désigne plusieurs réalités successives. Celle du franchissement de la Sèvre par un pont de bois, attesté dès le 12e siècle, qui répond à l’appellation de Rousseau au 15e siècle après celle de Rossou, puis construit en pierre en 1840-41, ouvrant à la ville de Nantes les chemins du pays de Retz et du bas-Poitou. Ensuite, du lendemain de la Révolution aux années 1960, celle du pont, en tant que tel certes, mais associé au quartier qui s’est progressivement étendu et densifié. Enfin, celle d’une unité urbaine purement et simplement, les larges voies d’accès à Pirmil ayant tellement banalisé le passage de la Sèvre qu’aujourd’hui le nom de Pont-Rousseau ne concerne plus, dans l’esprit de la population, que le quartier. Selon l’INSEE, celui-ci, adossé à la Sèvre et à la Loire, est délimité par les rues du Port au Blé et Curie, ensuite jalonné par le rond-point de la Renaissance, le carrefour des Trois Moulins, l’intersection des rues Nogue et Lagathu, la rue du Petit-Choisy.

Un Simple passage stratégique jusqu’au Premier Empire

Bordé, à partir du pont sur la Sèvre, par les prairies humides d’un côté, par le débouché du Seil, bras de cette même Sèvre aujourd’hui comblé de l’autre, le grand chemin venant de Nantes (les rues Alsace-Lorraine et Félix Faure d’aujourd’hui) se divisait en deux au niveau de la place Sémard : à droite, une voie (rue de la Commune de 1871) obliquait vers Machecoul et le pays de Retz, à gauche, une seconde empruntait un parcours sinueux (rues J. Fraix, J. Douillard, S. Foucault) vers Montaigu et le bas-Poitou.

Dédiée au légendaire évangélisateur de la Saintonge au 1er siècle et rappelant à ce titre l’importance passée de Ratiatum, ville pictonne, la chapelle Saint-Eutrope aurait été édifiée près de la place de l’Erdronnière, marque l’intersection de ces deux chemins. Au Moyen Âge, ici se côtoient des éléments tangibles du pouvoir seigneurial : four, pressoir, prison, gibet. Jusqu’à la guerre de succession de Bretagne (1341-1365), le maillage des seigneuries et l’emplacement de leurs ouvrages fortifiés assurent une ligne de défense pour la ville de Nantes. Mais les seigneurs de Rezé paient chèrement leur adhésion au parti de Charles de Blois, le vaincu : leurs châteaux sont rasés sur ordre de Jean de Montfort, le nouveau duc de Bretagne. Nantes se protègera désormais derrière le château de Pirmil.

Pendant les périodes de paix et de prospérité, le faubourg de Pont-Rousseau prend quelques couleurs avec ses foires à l’importance grandissante ; des maisons de négoce et des fabriques s’y ouvrent même au 18e siècle. Puis l’essor économique et démographique de Nantes exige une modernisation des accès routiers, vers le sud en l’occurrence. Ainsi, en 1770 naît l’axe médian qui traverse Rezé en direction de La Rochelle et qui offre, alors, de l’actuelle place Sémard aux Trois Moulins, les conditions d’un développement urbain et économique sans précédent, surtout sensible à partir du second quart du 19e siècle.

Auparavant, est arrivé le temps des ruptures et des affrontements. La guerre civile de 1793 atteint son paroxysme les 28 et 29 juin : si les Vendéens prennent Nantes, qu’adviendra-t-il de la Révolution ? Leur attaque, mal coordonnée, échoue devant la détermination des combattants nantais pourtant moins nombreux. Ceux-ci avaient rasé les maisons de Pont-Rousseau pour rendre leur artillerie plus efficace. Les canonnades de Charette qui avaient causé, elles aussi, des destructions. Comme toutes les zones de transit, vulnérables dans les périodes de crises, le quartier ne se relèvera que progressivement.

Des ingrédients urbains, industriels et commerciaux (1830-1950)

Avec la vapeur d’eau employée comme force motrice, une industrie diversifiée s’implante. Elle va de la fabrique de chapeaux, à un engrais particulièrement prisé, le noir animal, et à l’usage du suif pour différentes productions, entre autres. Au débouché du pont, naissent les établissements Champenois (bois, fers et charbons), Grandjouan (enlèvement des déchets), Reffé (matériaux), Rigault (vinaigrerie) qui demeureront particulièrement marquants. Les rues Alsace-Lorraine, Félix Faure, Sadi-Carnot (aujourd’hui Jean Jaurès), Thiers (renommée de la Commune de 1871) bruissent jusqu’aux années cinquante d’une activité grouillante provenant des échoppes, ateliers, entrepôts de grossistes, alignés le long des façades ou peuplant les cours intérieures. N’y-a-t-il pas une rue de l’Industrie (rue J.B. Vigier), dont le nom est tout un symbole, qui dessert une briqueterie, les toileries Bariller, et l’usine de la Morinière (savonnerie, puis tannerie et enfin chimie).

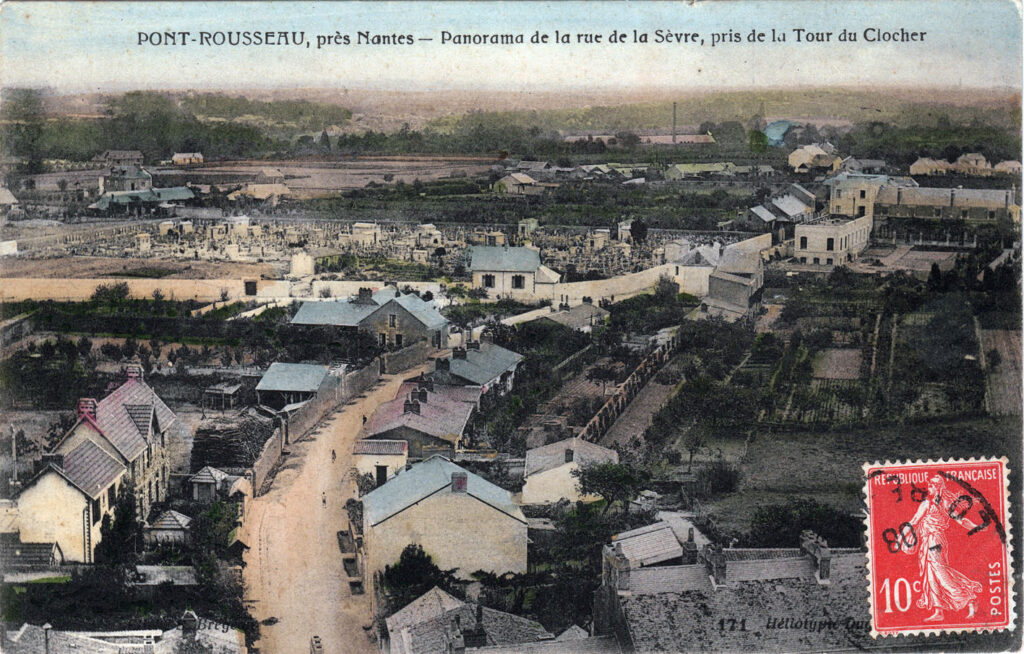

Industries, commerces, habitat, sont donc intimement mêlés. Le négoce de mulets s’avère le plus important de l’ouest de la France au milieu du 19°siècle, les animaux venant du Poitou étant rassemblés ici et expédiés vers diverses destinations. Foires et marchés soulignent l’incontestable vitalité du quartier. L’administration y prend sa part avec ses bureaux des contributions directes et indirectes, de l’enregistrement, une poste et une gendarmerie. Écoles publiques et privées se créent. L’église Saint-Paul, lieu de culte d’une nouvelle paroisse qui se partage désormais le territoire avec Saint-Pierre au bourg, est édifiée en 1842. Elle attendra le clocher actuel quelques décennies. Au milieu du 19°siècle, confortée par le dynamisme économique d’un quartier qui compte 4 000 habitants, soit 60% de la population totale de Rezé, l’élite bourgeoise de Pont-Rousseau nourrit des velléités de sécession, mais le corps électoral rezéen refusera en 1869 la partition de la commune.

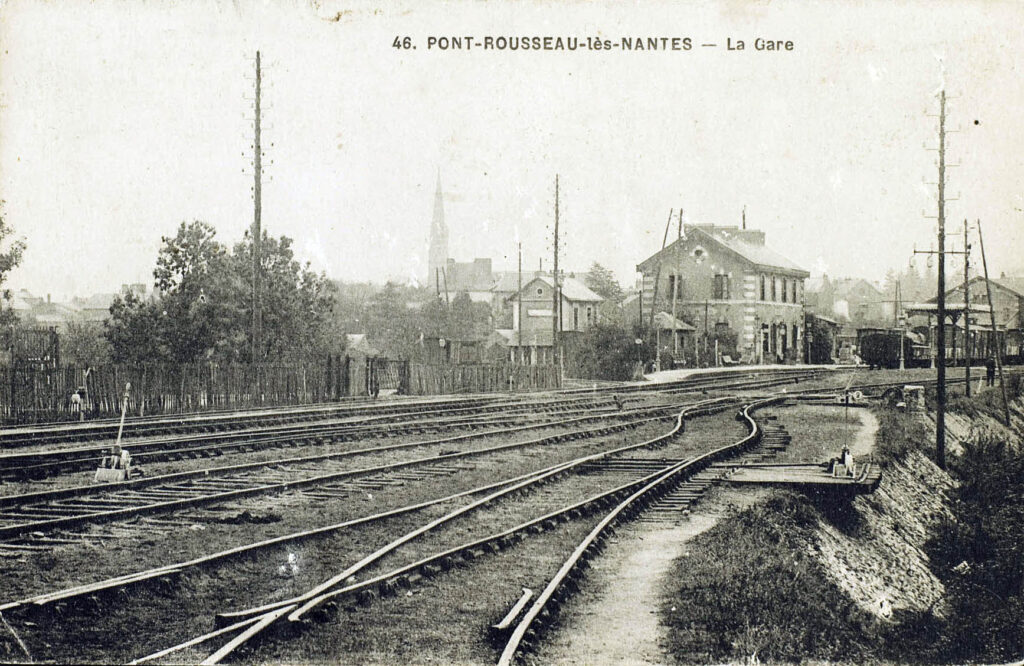

Le développement urbain se ralentit de 1860 à 1900. La perte d’attractivité de Pont-Rousseau sur le nord de la Vendée, qui se tourne désormais vers La Roche-sur-Yon desservie par le train qui relie Nantes à Bordeaux, en est la cause. Quoi qu’il en soit, l’éventail routier qui prend source au bas du quartier s’étoffe avec des chaussées qui le relient au bourg, à Trentemoult, au Chêne en Vertou. Le chemin de fer innerve enfin le pays de Retz : la ligne de Pornic et des « bains de mer » ouvre en 1875, celle de Legé en 1894. Le fret est important dans le trafic de la gare de Pont-Rousseau : on se souvient encore des productions maraîchères qui en partaient vers Paris par wagons entiers chaque semaine, provenant de la ceinture nantaise : Rezé, Beautour, Saint-Sébastien.

Le petit train de Legé s’arrête définitivement en 1935. Le tramway, prolongé de Nantes aux Trois Moulins en 1930, englué dans des difficultés de gestion, disparaît en 1956. Deux modes de transport mal armés à l’époque pour avoir quelques chances de survie face à l’automobile conquérante. En 1930, s’activent au confluent de la Sèvre les abattoirs flambant neufs de la ville de Nantes. Celle-ci, pour avoir les mains libres sur l’évolution de cet équipement, a annexé le territoire d’emprise.

Sans oublier, rue Thomazeau, la Maison Hospitalière Saint-Paul, qui était déjà devenue clinique dans les années vingt, le faubourg de Pont-Rousseau pouvait s’enorgueillir à la Libération d’être à la fois la principale banlieue de Nantes, intimement liée à la grande ville, ne serait-ce que par les emplois qu’y occupent beaucoup de ses habitants, et un centre urbain attractif.

Evolutions contemporaines (1950-2020)

Elles se définissent dans trois champs : celui de la voirie et, plus récemment, des transports en commun ; de l’habitat collectif ; des mutations économiques.

Dans le remodelage du quartier, l’avenue de la Libération, créée en 1949, à la sortie du pont, avec ses branches rejoignant la route de l’Aérodrome et celle de La Rochelle, est significative d’une époque où l’accès des automobiles au cœur des villes est une priorité. Mieux, la route de Pornic, construite en 1960 sur le Seil remblayé, mène à la porte de Nantes sans effleurer la moindre parcelle bâtie de Rezé. Deux décennies plus tard, apparaîtra la nécessité de créer des liaisons transversales. L’avenue Louise Michel est le premier barreau d’un arc de cercle poursuivi par les avenues Aragon et Malraux. C’est une vraie révolution pour Pont-Rousseau jusque là corseté dans un schéma routier inflexiblement pensé et réalisé du nord vers l’ouest et le sud. Le retour du tramway en 1992, avec un embranchement vers la gare en 2007, le remplacement des autorails par les T.E.R., complètent le renouvellement de son image. Enfin, l’achèvement du périphérique a permis aux rues J. Jaurès et A. Briand de retrouver une respiration, alors que le flot incessant et asphyxiant des voitures et des camions leur avait valu un effet repoussoir.

Sa seconde caractéristique, c’est la floraison des immeubles d’habitat collectif dans les derniers espaces non bâtis puis dans des opérations plus complexes exigeant des démolitions. Parmi les plus importantes et les plus marquantes dans le paysage, citons des réalisations, entre 1958 et 1964, avenue de la Libération et place des Martyrs, également les ensembles du Léard et de Fontaine-Launay, le triptyque du Port au Blé, (1966), le Pinier (1970), le Seil, rue Huchon, etc. A la promotion privée, s’ajoutent des réalisations d’organismes d’H.L.M. Le quartier de Pont-Rousseau compte 8 410 habitants en 2006 et présente tous les symptômes d’un morceau de grande ville : habitat collectif majoritaire, renouvellement important de la population, constaté lors de chaque recensement, faible nombre moyen de personnes par logement.

Enfin, Pont-Rousseau s’est progressivement transformé, après une certaine période de latence où la disparition des activités traditionnelles semblait signifier un déclin irrémédiable. Aujourd’hui, il est devenu un grand pôle de santé, avec les Nouvelles Cliniques Nantaises, bien sûr, implantées principalement sur la commune de Nantes, héritage de la malheureuse division territoriale due aux abattoirs, et inaugurées en 2004. L’amour-propre rezéen se consolera en se rappelant qu’elles sont issues d’un regroupement de quatre établissements, dont la clinique Saint-Paul ; celle-ci a joué un rôle prépondérant dans la conception du projet. De nombreuses spécialités médicales ou paramédicales sont exercées dans des cabinets de ville. Avec ou sans vitrines, activités de services et bureaux, soit s’égrènent au pied des immeubles d’habitation, soit trouvent place dans des constructions qui leur sont entièrement dédiées.

Ainsi, l’attractivité sur le pays de Retz et le nord de la Vendée est toujours là, même si elle a changé de nature.

Une vie sociale bien enracinée

Ce quartier ancien, qui connaît de fortes périodes d’expansion, grossi de populations venant des communes rurales proches ou de départements voisins, non seulement de Vendée, comme on a trop tendance à le penser, mais aussi du Maine-et-Loire, du Morbihan, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine, a généré des organisations collectives dans divers domaines.

Ainsi, à la fin du 19e siècle, une société de secours mutuels, la section rezéenne de l’Union des Travailleurs de la France, arbore sa bannière. Autre exemple d’engagement, celui de militants communistes dans la Résistance à l’occupation allemande et qui furent fusillés en 1942 et 1943. A l’échelle de l’agglomération nantaise, dans la répression vichyste et nazie, la proportion de victimes domiciliées à Pont-Rousseau est importante. Leur sacrifice a marqué les esprits. Les nombreuses plaques de rues qui honorent leur mémoire en témoignent.

Sur le plan sportif et culturel, la Fraternelle fut la première équipe de football constituée en Loire-Inférieure. C’était en 1911 et le fait mérite d’être souligné même si le club ne semble pas avoir eu une longue existence. En revanche, poids lourds de la vie associative, les Chevaliers (devenus Cercle) de Saint-Paul, (C.S.P.) patronage catholique, naissent en 1920 et l’Amicale des Anciens Elèves des Ecoles Publiques de Pont-Rousseau (A.E.P.R.) voit le jour en 1930, issue de la division en plusieurs associations de quartier des Amis des Ecoles Laïques de Rezé fondée en 1907. Le théâtre amateur existe depuis longtemps mais avec la troupe des Roussipontains créée en 1966, il connaît une réputation qui dépasse largement les limites communales.

Le quartier a eu ses fêtes du muguet et du vin nouveau. Le défilé annuel de la kermesse Saint-Paul, tradition établie depuis plus de 50 ans désormais, les fêtes des écoles, certaines manifestations organisées au théâtre municipal, maintiennent une image de manifestations populaires et rassembleuses. Comme partout, l’engagement ou les propositions de nature associative ne se mesure plus à l’intérieur même du périmètre d’un secteur, mais à l’échelle de la ville où la diversité des propositions permet à chacun de trouver réponse à ses aspirations.

Des enfants de Pont-Rousseau sont-ils passés à la postérité dans les domaines littéraire, artistique ou politique ? Hormis Benjamin Péret (1899-1959) poète reconnu dans l’univers quelque peu hermétique du Surréalisme dont il est l’un des fondateurs et qui a les honneurs du dictionnaire Larousse, la notoriété du sculpteur Siméon Foucault, décédé dans les années vingt, n’a pas dépassé son époque. En remontant le temps, on peut citer deux autres personnages qui se sont fait connaître hors de France: Hippolyte Dubois (1837-1909), peintre orientaliste, directeur de l’école des beaux-arts d’Alger, et Julien Poydras (1746-1824) planteur et homme politique en Louisiane dont il sera un acteur efficace du rattachement aux Etats-Unis.

Des atouts variés pour aujourd’hui

Pont-Rousseau vaut par ses rues historiques, Alsace-Lorraine et Félix Faure, où se remarquent des façades ordonnées enserrant parfois de vastes porches à deux vantaux ouvrant sur des cours aux multiples recoins où se sont tues les activités artisanales et commerciales d’autrefois. L’église du Rosaire, avec sa toiture concave posée sur des murs obliques quasiment aveugles, édifiée en 1960, détone dans cet environnement mais ne constitue pas moins un élément du patrimoine architectural remarquable.

Plus loin, l’alignement de petites maisons à étage de la place Sémard, aux toitures inégales, serrées les unes contre les autres, se poursuit jusqu’au rond-point L. Michel/Aragon/Jaurès où il laisse place à une poignée de maisons bourgeoises de la fin du 19°siècle qui n’ont rien perdu de leur élégance originelle. En montant vers les Trois Moulins, le clocher de Saint-Paul, dominateur, bel exemple du néo-gothique, demeure un repère incontournable qui se voit de plusieurs kilomètres.

Dans le voisinage du théâtre, se jouxtent des maisons ouvrières d’avant-guerre qui ont conquis de nombreuses rues jusqu’aux prairies de la Sèvre. Quant à la rivière elle-même, elle a troqué son rôle utilitaire pour les populations et les industries riveraines contre celui d’un poumon vert tant prisé des promeneurs aujourd’hui.

Sur le plan artistique, l’homme de Rezé, immense fresque de Jean-Claude Latyl sur l’une des tours du Port au Blé, porteuse de mélancolie ou de rêve, a retenu le regard pendant plusieurs années, depuis la place du 8 mai, minérale et triste dans son office de parking, mais égayée chaque vendredi par les étals du marché qui reste l’un des plus importants de l’agglomération nantaise.

En devenir permanent, Pont-Rousseau n’a-t-il pas toujours été un quartier en mutation ? Les traces de son histoire demeurent bien réelles et attachantes. Ni la mobilité résidentielle propre aux tissus urbains denses, ni la fonction de passage jamais démentie, ne le font oublier.

Au lecteur désireux d’en savoir davantage, est vivement recommandé le livre de Xavier Nerrière et Christophe Patillon intitulé « Pont-Rousseau en Rezé » et édité par le Centre d’Histoire du Travail de Nantes en 2002.

Sources

- Article Rezé Histoire no 93

- Archives municipales de Rezé

- Archives municipales de Nantes

- Archives départementales

- Pont-Rousseau en Rezé, Xavier Nerrière et Christophe Patillon, Ed du CHT. 2002

Lien vers la photothèque : Pont-Rousseau