Une seule voie de passage entre le sud et Nantes

Le plan Cacault de 1755, voir photothèque, dessine l’accès de la ville de Nantes par le sud jusqu’à la chaussée de la Madeleine, en passant par le pont de la Madeleine sur la Loire, Petite Biesse, le pont de la boire de Toussaint, Grande Biesse et le couvent des Récollets, le pont de la boire des Récollets, Vertais, le pont de Pirmil sur la Loire, la forteresse et Dos d’Ane, le pont Rousseau sur la Sèvre. Quasi pas de construction sur tout l’itinéraire: une seule sur la chaussée de Pont Rousseau.

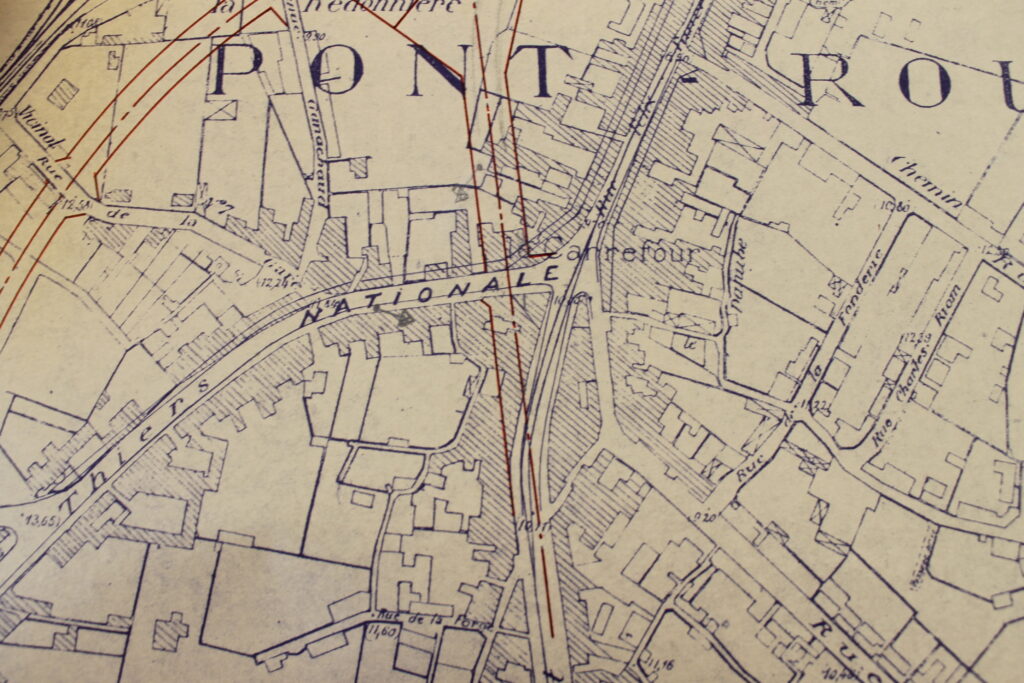

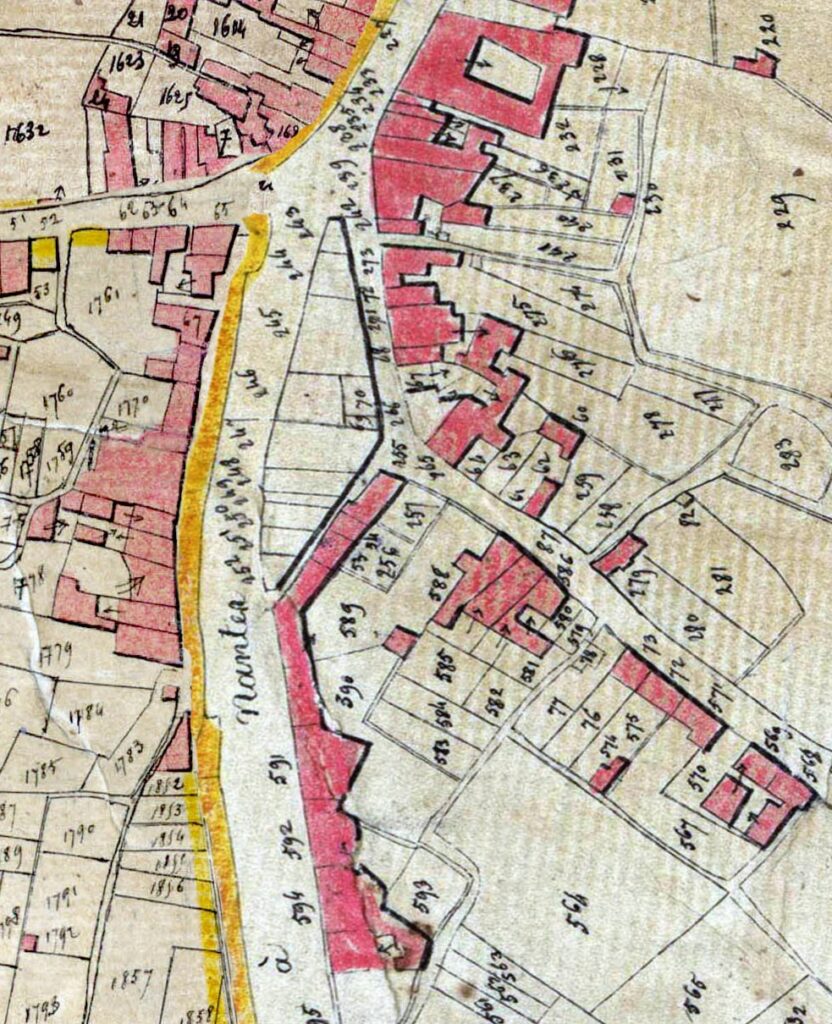

Le 28 juin 1793, les Vendéens attaquent Nantes: les Bleus résistent à partir de la forteresse de Pirmil. Lyrot ne progresse pas sur le quartier Saint Jacques et de Charette ne passe pas la Sèvre. Le faubourg de Pont Rousseau est incendié et détruit à coups de canon. Tout le carrefour est ruiné. Voir l’image de la photothèque qui montre l’ampleur des destructions et dessine une déviation de la rue Félix Faure et l’assemblage de 3 planches du cadastre de 1826 qui montre le carrefour reconstruit. Trente ans après Pont Rousseau est reconstruit, mais la chaussée de la rue Alsace Lorraine est inhabitée car inondable.

Le pont sur la Sèvre est le seul point de passage pour tout le pays de Retz et tout le sud Atlantique, la Vendée, La Rochelle et Bordeaux jusqu’en 1970. Les ponts de bois se sont succédés depuis le XIIème siècle et un pont de pierres est édifié en 1840-41. La chaussée de Pont Rousseau est rehaussée et s’urbanise à partir de 1850, tout en restant inondable lors des crues de la Loire ou de la Sèvre. Le 18 mars 1978, ce vieux pont fléchit et des ponts métalliques Bailey sont mis en place dans le sens aller vers Nantes.

En 1770, le carrefour de Pont Rousseau est modifié par la ligne droite de la rue Nationale

Vers 1770, d’après Michel Kervarec, le roi Louis XV fait tracer une voie royale en ligne droite de Pont Rousseau aux Sorinières: la fourche devient un trident. La voie de gauche par la rue du Puits Baron, actuelle Jean Fraix, conduisait aux 3 moulins par les rues Julien Douillard et Siméon Foucault, itinéraire tortueux, délaissé au profit du tournant de la rue Sadi Carnot et de la rue Nationale. voir le cadastre de 1826 et les photos aériennes d’avant-guerre.

La gare de chemin de fer de Pont-Rousseau est mise en service en 1875 et dessert Pornic, Saint Gilles, au grand dam des Roussipontins qui voulaient la ligne de Bordeaux pour pouvoir faire des affaires. Toutefois, liée à la gare de Nantes-Etat, elle a une activités marchandise: matériaux, bovins et chevaux, maraichage … Aucune rue directe entre la gare et Pont-Rousseau. Grandjouan installe son activité de collectes des ordures ménagères de tout Nantes près du confluent de la Sèvre et la Loire. La ville de Nantes discute avec la ville de Rezé et implante son abattoir au même endroit en 1932. Reffé propose tous les matériaux nécessaires à la construction des bâtiments. Les 8 bonneteries s’installent dans les environs en plus des filatures. Les îles de Nantes accueillent chantiers navals, usines métallurgiques, raffinerie, biscuiteries et conserveries; Le tram circule en voie unique sur la rue Félix Faure depuis 1930 à travers une circulation de plus en plus dense.

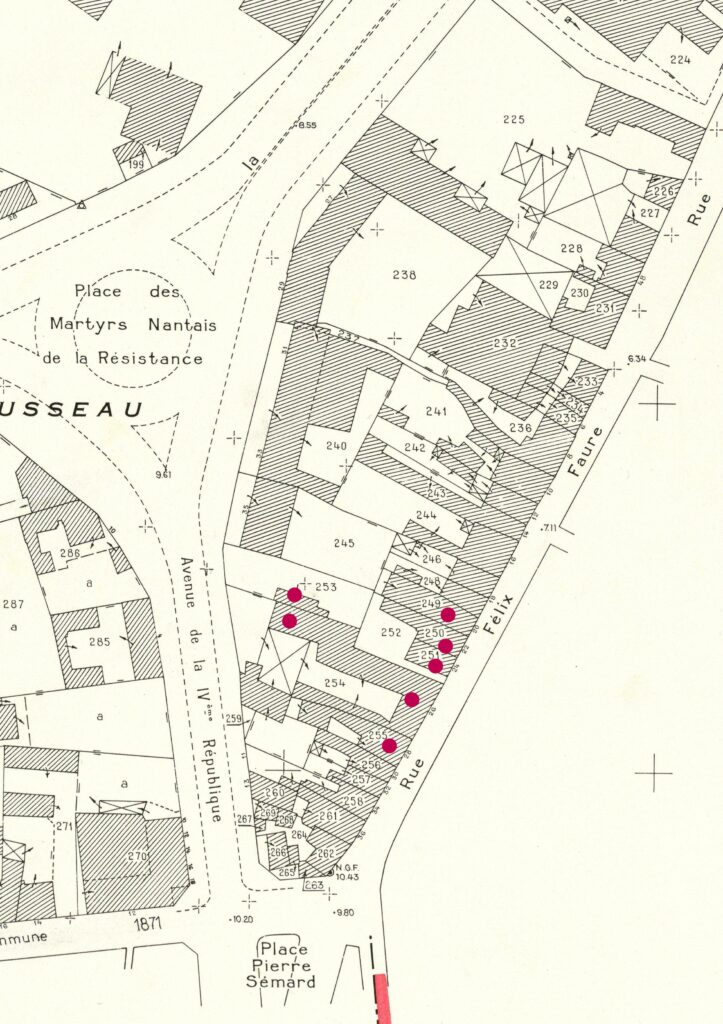

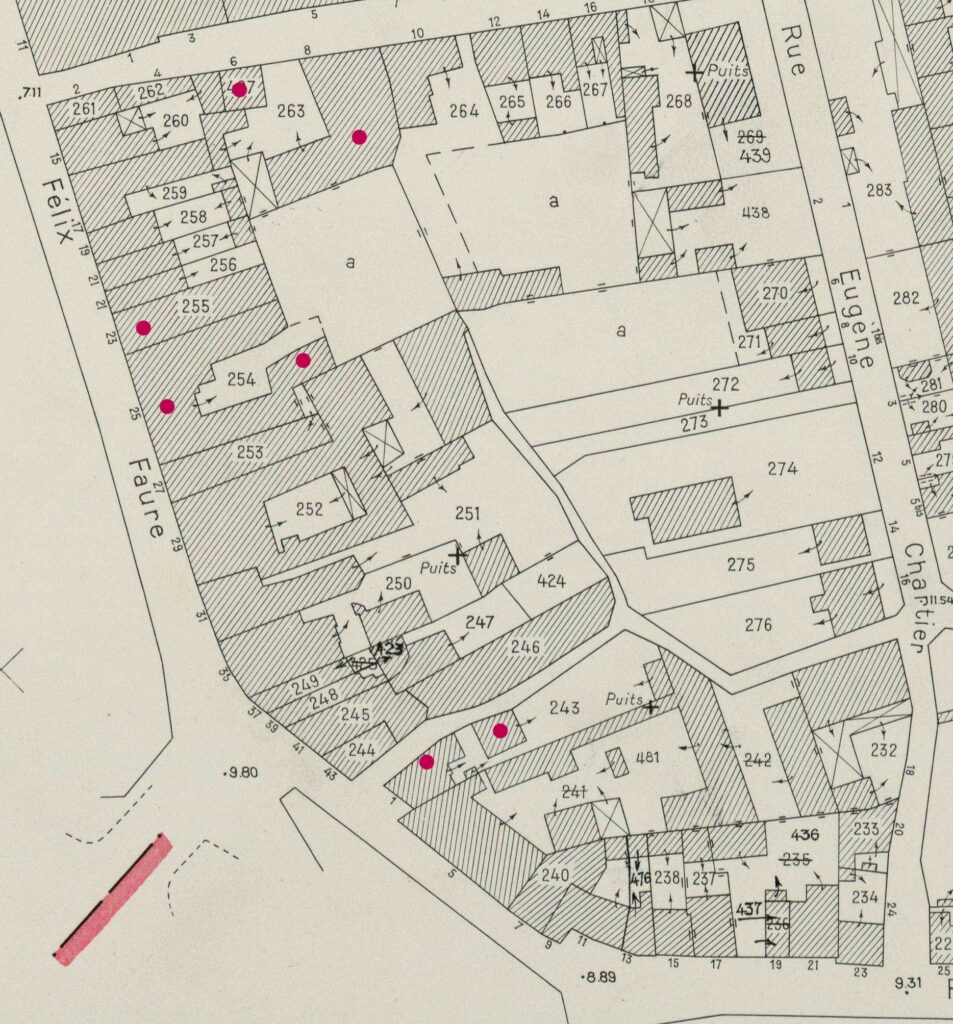

Le conseil général impose une « traverse de Pont-Rousseau » et casse le carrefour en 1940

Les conseillers généraux ne supportent plus les ralentissements, les embarras de circulation des rues Félix Faure et Alsace Lorraine. L’ingénieur Robida de la ville de Nantes a prévu une nouvelle artère pour relier les ponts de la Madeleine et de Pirmil et ne plus passer par Petite et Grande Biesse et Vertais. Les maires de Rezé, eux, sont satisfaits de l’activité commerciale de Pont-Rousseau et ralentissent la vitesse des véhicules. Excédés, les conseillers généraux décident en 1935 de réaliser « la traverse de Pont Rousseau ». Les habitants et commerçants s’y opposent. Les bâtiments de l’entrée de la rue Alsace Lorraine sont détruits en 1939: café des 2 moutons, banque de l’ouest jusqu’au n°10. L’immeuble du 1 avenue de la Libération est édifié à leur emplacement. voir l’article du n°87 de Rezé Histoire de janvier 2021.

Le nouveau rond-point remplace le carrefour. La rue Thiers est éventrée pour raccorder la nouvelle voie de l’avenue de la IVème République. Le côté droit du tournant de la rue Sadi Carnot – Jean Jaurès est rasé pour l’aligner sur la nouvelle voie. La place Pierre Sémard apparait comme un délaissé de circulation.

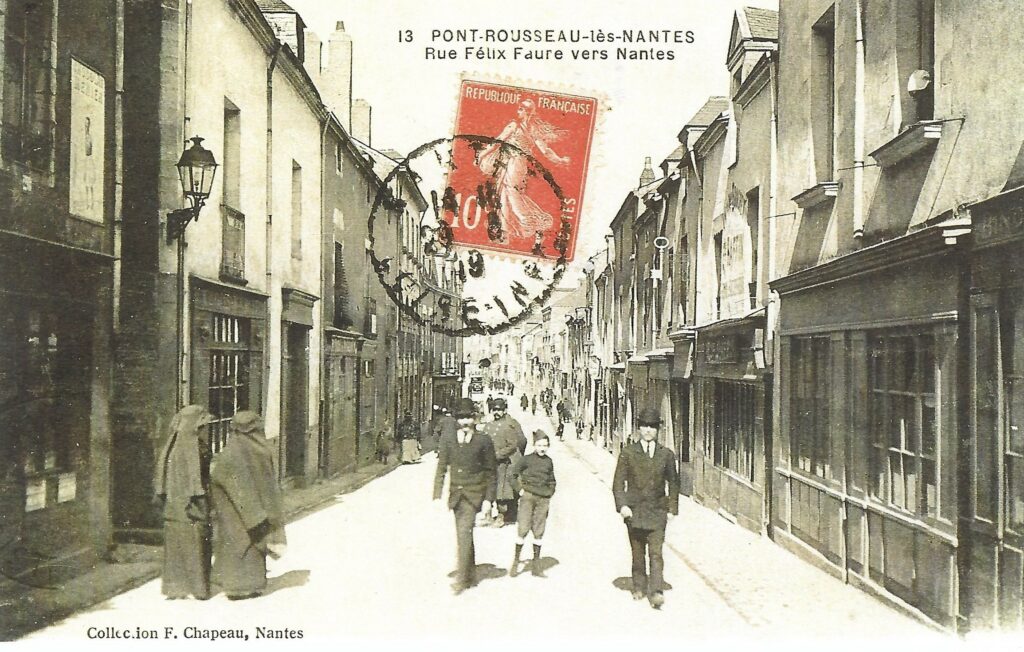

Avançons dans la rue Félix Faure à partir des premiers numéros

La rue Alsace Lorraine s’achève du côté droit au n°52 par les entrepôts de l’épicerie en gros d’Alfred Joubert et en face par la petite rue de la Barbonnerie qui conduit maintenant à un parking et qui autrefois permettait aux troupeaux d’accéder aux prairies grasses des bords de Sèvre. Alfred Joubert est le premier signataire de la pétition contre la « traverse » qui va détourner la circulation et pénaliser ses activités.

Les renseignements sont issus du recensement de 1936 et des patentes de 1941. Des renseignements complémentaires sont fournis par Françoise Grelier-Bouché qui y a vécu toute sa jeunesse. Il est possible que des non-résidents et des employés ne soient pas repérés.

Côté gauche.

Au n°1, Théophile Bruneau est grainetier et sa fille est son employée en 1936; il paie 100f de cote mobilière en 1941. Y résident également 3 autres ménages et Gustave Cassin quincailler y a une écurie et une remise. Nous cherchons une photo avec des plantes étalées sur la rue. Théophile Bruneau avait une camionnette pour livrer les denrées et aux temps libres, il ajoutait des bancs et emmenait les voisins au frais, à La Martinière: on s’entraidait !

Au n°3, André Grelier est marchand et mécanicien en accessoire de vélocipèdes; il paie 40f de cote mobilière en 1941. voir l’article de la revue n°86 de Rezé Histoire de juin 2020. A la même adresse, Maurice Soulard est épicier en 1936; et Gabilleau épicier paie 60f de cote mobilière en 1941. Plusieurs ménages y résident dont un typographe, un receveur de tram, un ouvrier chez Vincent et sa fille employée de bureau chez Foulonneau, un menuisier du tram.

Au n°5, résident 2 ménages dont un plâtrier.

Au n°7, Gustave Cassin quincailler en gros au 16 rue Félix Faure y a des entrepôts et paie 80+153f de droits

Au n°9, réside Mme Bartra

Au n°11, Pierre Foulonneau est épicier en gros et paie 240f de cote mobilière et 80+580f de droits pour ses grands entrepôts et réserves qui se développent dans les grands bâtiments de la rue de l’Industrie – Jean-Baptiste Vigier. « ça sentait bon le café » se souvient François Bouché.

Regardons de l’autre côté, à droite.

Au n°2, Antoine Darlot est marchand de meubles en 1936. Il se réinstalle ensuite, en face, au 57 rue Alsace Lorraine, à l’angle de la rue de la Barbonnerie. En 1941, il est fripier et paie 80f de cote mobilière. Regardez la photo ancienne de l’entrée de la rue Félix Faure où toutes ses activités successives sont énumérées. Alexandre Fabrice, cordier y a sa boutique et paie 50f de cote mobilière en 1941. Il fabrique les cordages rue de l’Industrie. Voir l’article de la revue n°96 de Rezé Histoire. Nous cherchons une photo de ces 2 devantures.

Au n°4, René Guilbaud est marchand de meubles en 1936. Mme Guilbaud veuve est fripier en 1951 et paie 50f de cote mobilière.

Au n°6, Henri Gallard est menuisier au chômage en 1936, et sa femme Eugénie est épicière. En 1941, il paie 30f de cote mobilière comme épicier regrattier; une petite épicerie.

Au n°8, la grande maison de Jean René Prod’homme jardinier, de sa femme Clémentine épicière et de son fils plâtrier. Il paie 80f de cote mobilière en 1941 comme marchand de beurre et d’œufs. Un connaisseur ajoute du fromage. Y résident 5 autres ménages dont un jardinier et sa fille couturière, un employé du tram, une vendeuse au chômage, un commis épicier chez Joubert. La résidente actuelle tient à conserver ce patrimoine et a ouvert la porte lors de notre passage; voir la photothèque.

Au n°10, Constant Audran est électricien et sa femme Suzanne est buraliste. En 1941, Constant Audran est cabaretier et marchand de pipes en terre; il paie 250f de cote mobilière. Le bureau de tabacs est toujours là, dans le carrefour de la rue de l’Industrie – Jean-Baptiste Vigier. Y résident 5 autre ménages dont Joseph et Claire Lefort débitante, avec un ébéniste, un peaussier et un employé à l’école de médecine.

Au n°12, Martin Esponda est vérificateur des contributions indirectes et sa femme Marguerite est employée des PTT en 1936; il paie 180f de cote mobilière en 1941. Il ne participe guère à la vie du quartier. Les habitants de ces rues et les commerçants allaient d’un commerce à l’autre, plus complémentaire que concurrent. On trouvait tout ; on vivait bien ensemble!

Au n°14, Auguste Duchêne est charcutier en 1936; il paie 70f de cote mobilière en 1941. La charcuterie est toujours là.

Au n°16, La très belle maison accueille Gustave Cassin quincailler en gros avec ses 2 fils qui sont ses employés. Il paie 280f de cote mobilière en 1941 et 50f de droits pour ce seul bâtiment. Remarquez les fenêtres de la toiture en chiens assis avec une certaine homogénéité de tendance nord-Loire, breton nantais.

Au n°18, Dominique Jacq est marchand de vins et primeurs; il paie 80f de cote mobilière en 1941.Y résident 3 autres ménages dont un camionneur, un ajusteur, un manœuvre au chômage et sa fille employée des Docks de l’Ouest.

A partir du n°20 les bâtiments sont démolis en 1988. Reprenons du côté gauche à partir de la rue Jean Baptiste Vigier.

Au n°13, Geoges Detournay est marchand de chaussures et assume l’enseigne à son nom. au coin de la rue. il paie 80f de cote mobilière comme cordonnier marchand. Nous recherchons une belle photo.

Au n°15, Auguste Boudeau est marchand boucher et sa femme Marie bouchère; il paie 80f de cote mobilière en 1941. Un ménage y réside de profession chiffonnier. L’un de ses fils continuera ici et son autre fils ouvrira une boucherie rue de la commune. Remarquez les carreaux de céramique de la devanture: ils peuvent être de la tradition des céramistes italiens des années 1920.

Au n°17, cette importante maison est celle de François Huteau, entrepreneur de maçonnerie qui emploie 2 de ses fils comme maçon et charpentier; 100f de cote mobilière en 1941. Y résident 2 autres ménages dont un camionneur chez Buet et sa flle couturière, un employé des postes.

Au n°19, Henri Baron est marchand de poissons avec sa femme Céline; il paie 80f de cote mobilière. Remarquez les fenêtres en chiens assis.

Au n°21, Alexandre Legall est coiffeur. Réside également un ménage jui coiffeur et elle employée de banque au Crédit Lyonnais.

Les bâtiments suivants ont été démolis. L’OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, engagée par Gilles Retière adjoint, arrive trop tard: les bâtiments sont trop dégradés pour être réhabilités. Il faut les détruire et reconstruire. La ville a acheté les propriétés une à une. Jacques Floch et Gilles Retière considérant qu’il n’y a pas assez de logements HLM dans ce quartier de Pont-Rousseau, confient l’opération côté droit au Home Atlantique, dirigé par Daniel Asseray, futur adjoint à l’urbanisme du maire de Nantes. L’opération de gauche est confiée à la SEM dirigée par Guy Morin. Aucune étude préalable d’urbanisme n’avait été faite; aucun plan d’épannelage ( hauteur des pannes) n’existe; pas de directive d’architecture.

côté droit, au n°20, François Moreau, sa femme Clémence, et son fils Etienne tiennent une quincaillerie extraordinaire que tous les bricoleurs connaissent: ils peuvent y dénicher le boulon introuvable; il paie 80f de cote mobilière en 1941

côté droit, au n°22, Etienne Leroy qui réside 48 rue Thiers, est marchand de beurre frais et salé; il ne paie pas de cote mobilière car il n’y dort pas, mais seulement des droits. Y résident 4 ménages dont un employé des Docks de l’Ouest, un manœuvre à la savonnerie Lever de Chantenay et sa femme couturière, un chauffeur chez Davum, et un mécanicien chez Reffé.

côté droit, au n°24, Raymond Pichevin est bourrelier en 1936; il paie 60f de cote mobilière en 1941. Y réside Léon Visonneau épicier et sa femme concierge en 1936.

côté droit , au n°26, Madeleine Gaudin est épicière en 1936 et paie 40f de cote mobilière comme épicière regrattier en 1941

côté droit, au 28, Louis Cormerais est fabricant d’eau gazeuse en 1936; il paie 80f de cote mobilière. y résident 5 ménages dont Mme Cormerais veuve née Saillant qui paie 100f de cote mobilière, un manœuvre aux glacières de Bretagne et son fils imprimeur, un chauffeur chez Reffé et sa femme couturière, un manœuvre aux Chantiers de Bretagne et sa femme biscuitière, un mouleur chez Voruz et sa femme blanchisseuse. En 1951, Mme veuve Godin est épicier regrattier et paie 40f de cote mobilière

côté gauche, au n°23 Pedro Vick est est marchand de vins au détail et primeurs; il paie 80f de cote mobilière en 1941.

côté gauche, au n° 25 Louis Salmonie est dessinateur aux Forges de Basse Indre et sa femme Carmen est commerçante; il paie 50f de cote mobilière comme marchand de tissus grossiers en 1941. En 1935, Louis Saulnier signe la pétition comme gérant du café Alsace. En 1941, Mme veuve Bernard, née Rousseau, paie 100f de cote mobilière étant cabaretière avec un billard. En 1936, André Charbonnier est gérant de la cordonnerie Trouvé et Roger et il paie 60f de cote mobilière en 1941 et sa société paie 8f de droit.

Y résident 5 ménages: un retraité, un serrurier au chômage, un riveur au chômage, un fraiseur au Chantier de la Loire, et une sans profession. Dans les cours arrières des ateliers entrepôts et garages de bric et de broc.

Ces bâtiments sont démolis en 1988 et des fondations démarrent en 1989, sans suite, faute d’investisseur. Le « trou » fera l’objet de polémiques politiques et judiciaires. Finalement, Serge de Sinety y construit une résidence services, Les Acacias.

Suite de la rue Félix Faure au delà des constructions nouvelles

côté gauche, au 27, Etienne Chesneau est épicier avec sa femme Juliette en 1936; il paie 60f de cote mobilière en 1941. Y résident 2 ménages dont un menuisier.

côté gauche, au 29, grosse maison avec un grand portail pour la vinaigrerie Rigault où réside un employé Emile Richard. Emilien Rigault qui habite au 18 rue Alsace lorraine peut fabriquer 1 200 hl de vinaigre et paie 144 + 100f de droits. Nous recherchons une photo qui montre la fermentation acétique du vin en vinaigre.

Changeons de côté.

côté droit, au 30, Adrien Guilbaud est boucher avec sa femme Marie en 1936 ; il paie 80f de cote mobilière en 1941. La devanture est là.

côté droit, au 32, Berthe Dupont, veuve, est commerçante en liqueurs et eaux de vie avec sa fille comptable chez Cassin et son fils préparateur en pharmacie ; elle paie 50f de cote mobilière en 1941. A coté, Marcel Huet est manoeuvre chez Blanchard et se femme est gérante de la teinturerie Fonteneau implantée au quai de la Fosse et son fils est quincailler chez Cassin. Il paie 50f de cote mobilière et la société paie 10 + 25f de droits en 1941.

côté droit, au 34, résident 5 ménages : un manœuvre, un boulanger au chômage, un forgeron chez JJ Carnaud, un mécanicien et une sans profession. Des commerces se succèdent : une mercerie, une crêperie la Blanche Hermine, un agent d’assurances GAN

côté droit, au 36, Joseph et Marie Chéné sont boulangers en 1936 ; il paie 100f de cote mobilière et 25 + 66f de droits. Les boulangers se sont succédés et ont disparus récemment.

côté droit, au 38, Michel Cormerais est pharmacien ; il paie 120f de cote mobilière en 1941. Son officine déborde aussi au 2 rue Thiers et ce prolongement sera démoli vers 1939 et reconstruite vers 1950, avec des fenêtres plus larges que hautes, en rupture de style.

Regardons en face.

côté gauche, au 31, Georges Launeau est horloger en 1936 ; il paie 80f de cote mobilière en 1941. La bijouterie prend de l’ampleur et propose des accessoires de mode et de décoration sous l’enseigne Cornaline. Roger Cadorel prolonge cette activité renommée.

côté gauche, au 33, résident 5 ménages en 1936 : un manœuvre chez Guillouard, un employé, un manœuvre chez LU, un marchand de meubles Jean Robert et un menuisier Louis Grand’homme.

côté gauche, au 35, Marguerite Le Goff est gérante des Docks de l’Ouest et sa fille est comptable en 1936. En 1941, Armand Violleau paie 60f de cote mobilière et la société des Docks de l’Ouest paie 15 + 57f de droits en 1941. La bijouterie Cornaline occupera toute la devanture vers 1980.

côté gauche, au 39, Francis Macé est boucher avec sa femme en 1936 ; il paie 60f de cote mobilière en 1941. Gabrielle Brenboire est marchande de tissus grossiers et paie 40f de cote mobilière. Depuis, le commerce Mélanie propose des sous-vêtements féminins.

côté gauche, au 41, Joseph Chouanneau est épicier en 1936 et paie 80f de cote mobilière et 15 + 55f de droits en 1941. Le marché de la famille Audusseau continue cette activité jusqu’à son transfert au 25 rue Jean Jaurès.

côté gauche, au 43, Henri Tendron est peintre en décors en 1936 et paie 60f de cote mobilière en 1941.

Ainsi s’achève la rue Félix Faure. Les bâtiments suivants ont été démolis pour entrer dans l’impasse du puits Baron : celle-ci est maintenant un parking. Dans le coin droit du fond, remarquez un vieux puits, masqué par une grille et des ronces. Autrefois, le ruisseau qui descendait de la rue Fontaine Launay et le ruisseau du Danube se répandait plus ou moins : zone d’inondation en cas d’averse avant les gros travaux de busage de 1990.

Le carrefour de Pont Rousseau modifié en 1770

La rue du Puits Baron, renommée rue Jean Fraix est délaissée ; la circulation emprunte la rue Sadi Carnot, renommée Jean Jaurès. Son côté gauche existe toujours, en blanc sur ce plan de 1826 ; ce sont les bâtiments impairs de la place Sémard.

Le côté gauche de la place Sémard a aussi plus de 200 ans ; il est le début de la Nationale ex rue Sadi Carnot

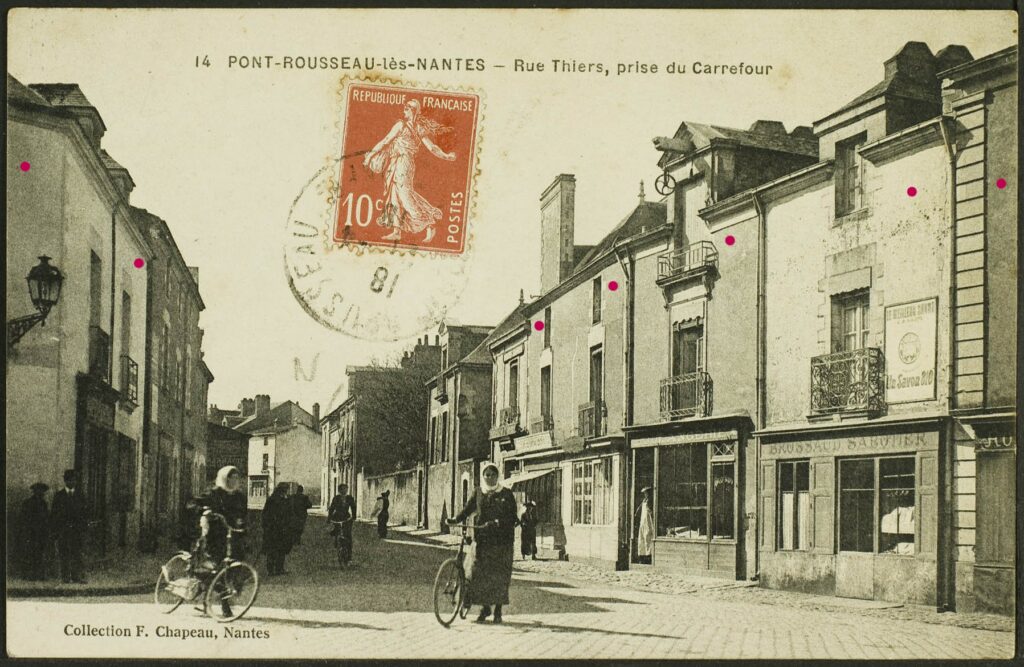

côté gauche, au 1, Francis et Marcelle Emeriau sont commerçants en bazar et articles de ménage en 1936 ; il paie 60f de cote mobilière et 10 + 50f de droits en 1941. La photo du début du siècle, en tête d’article, montre une quincaillerie.

côté gauche, au 3 Gatine est charcutier en 1936 et paie 40f de cote mobilière en 1941.

côté gauche, au 5, Henri Gaborieau est peintre et sa femme Louise est commerçante en herboristerie, droguerie, et chapelière à façon en 1936 ; il paie 100f de cote mobilière en 1941.

côté gauche, au n°7, René Ménard et Angèle sont débitant et leur fils est apprenti relieur ; il paie 100f de cote mobilière en 1941. Ce café est dénommé du vélo car il est le lieu de pointage des coureurs cyclistes lors des premières étapes du tour de France : lire le bulletin n° 45 de mars 2005 des Amis de Rezé. Un ménage y réside. Raymond Bizet est coiffeur et paie 60f de cote mobilière en 1941. Emilienne Ganachaud est épicière regrattier et paie 40f de cote mobilière en 1941.

côté gauche, au 11, Robert Gauvin est commerçant en bazar et articles de ménage en 1936 et paie 40f de cote mobilière en 1941.

côté gauche, au 13, le large bâtiment, coloré en jaune, est la résidence de Léger Magnaudeix, avec un fils chauffeur et 2 filles, l’une secrétaire et l’autre employée ; il paie 120f de cote mobilière en 1941. Alphonse Fauvel est épicier au détail et réside à Redon et paie des droits en 1941. Actuellement l’enseigne Kriss de l’opticien Baron occupe toute la façade.

côté gauche, au 15, Eugène Renard est tailleur avec son fils voyageur de commerce et un domestique en 1936. En 1941, Georges Duteil est marchand de parapluies au détail et paie 120f de cote mobilière.

côté gauche, au 17, Auguste Auvinet est employé de chemin de fer avec sa femme tricoteuse et son beau-fils apprenti mécanicien et un domestique ; il paie 100f de cote mobilière en 1941, comme apprêteur de bas et d’objets de bonneterie, l’activité de son épouse.

côté gauche, au 19, Julien Foucher est sabotier, son gendre est ouvrier à Indret et sa fille est bonnetière chez Fonteneau.

côté gauche, au 21, Aimée Pageot est gérante en 1936. y résident 2 ménages.

côté gauche, au 23, Charles et Jeanne Seigneur sont coiffeurs en 1936. Léon Fioleau est voyageur de commerce chez Champenois et sa femme est sténodactylographe chez Sudry en 1936. En 1941, Georges Bouquara paie 100f de cote mobilière comme marchand de cosmétiques et de pommades au détail.

La petite rue Mon Fi limite la place Pierre Sémard; la longue ligne droite de la rue Sadi Carnot – Jean Jaurès commence avec au n° 25 l’hôtel restaurant du Chapeau Rouge. Les frères Moinet y seront agents Renault et depuis peu, le marché U s’y est transféré.

Le conseil général casse tout le carrefour en 1940, sur la rue Thiers et le côté droit du tournant de la rue Jean Jaurès

Le conseil général exécute le plan adopté en 1935, remblaie les prairies humides avec du sable de la boire des Récollets et démolit, dès 1939, les maisons pointées en rouge sur la rue Thiers et toute la courbe de la rue Jean Jaurès. Le carrefour est éventré. Voir les plans et photos dans la photothèque. Voyons les commerces démolis.

Au n°2 rue Thiers, la pharmacie Cormerais est écornée (à droite sur la photo ci-dessus) ; elle sera reconstituée.

Au n°4 rue Thiers, le sabotier Lucien Brossaud perd sa maison. Son épouse, devenue veuve, vendra ses sabots sur des tréteaux sur le trottoir pendant la guerre de 1936-45. La maison du boulanger Anatole Brondy reconnaissable à la roue qui permet de hisser les sacs de farine disparait aussi.

Au n°6 rue Thiers, les coiffeurs Raymond et Madeleine Bizé doivent partir

Au n°8 rue Thiers, le jardinier Henri Launay et sa femme Marie couturière n’ont plus de maison

Au n°10, rue Thiers, la couturière Marie Fonteneau doit quitter les lieux. Là, ils sont allés loin. Qui a engagé la construction d’immeubles à l’angle de la rue Thiers et de la nouvelle voie de la IVème République? C’est de la promotion immobilière! Un commerce de vêtements féminins élégants, Caprice féminin, tient l’angle Thiers – IVème République, complété par un commerce de tissus d’ameublement. De l’autre côté, un commerce de chaussures de moyenne gamme GEP sera remplacé par Domino pizza.

En face, au 1 rue Thiers, André Aubin employé de commerce et sa femme débitante doivent quitter leur café.

En face, au 3 rue Thiers, Gabrielle Bienboire est commerçante. Henri Boucher est commis d’épicerie et sa femme Anne est épicière. Félix Yon est chauffeur et sa femme Marcelle couturière. Ils sont contraints de quitter les lieux.

En face, au 5 rue Thiers, Marie Charrier est marchande de poissons et doit partir.

Là s’arrêtent les démolitions sur la rue Thiers. Au 7, Auguste Lefeuvre charcutier peut conserver son bien pour sa famille nombreuse; il paie 100f de cote mobilière en 1941; il vend sur les marchés et aussi des poulets. Y résident 12 ménages. Au-delà de la rue Henri Lamour, le maréchal ferrant Joseph Boyer et le boucher Victor Logeais ou Jean Théguier peuvent rester.

Sur la rue Sadi Carnot, 6 bâtiments sont frappés d’alignement et 5 démolis

Au n°4 rue Sadi Carnot, Fernand Corbiron sabotier au chômage et sa femme Hortense tailleuse doivent aller vivre ailleurs.

Au n°6 rue Jean Jaurès, Alexandre Terrien, marchand de cycles et la famille de Marcel Grand’homme menuisier partent.

Au n°8 rue Sadi Carnot, Louise Battut marchande de parapluies, une femme seule et la famille de Louis Tournerie comptable s’en vont.

Au n°10 rue Sadi Carnot, Marie Ganachaud épicière n’a plus d’activités. Le couple Jean-Baptiste Cassard employé de commerce part.

Au n°12 rue Sadi Carnot, Marie Grioux gérante d’alimentation perd son activité. Gustave Ossart receveur des postes, et sa femme cherchent un autre logement

Au n°14 rue Sadi Carnot, le couple Léon Legargasson fait de même.

Au n° 16 rue Sadi Carnot, Pierre et Simone Casalis restent pâtissiers ; il paie 150f de cote mobilière et 25 + 66 de droits en 1941. Leur bien a été reconstitué. Le boulanger Louis Fort et sa petite famille, et 3 autres ménages ne restent pas dans les lieux

A l’angle de la rue Thiers et de la nouvelle place Sémard, un nouveau bâtiment abrite la bijouterie Hervouet, puis un salon de coiffure. Un trou apparait à l’emplacement d’une cour intérieure sur l’arrière de la propriété Lefeuvre; la ville y placera l’activité de bridge. Puis un nouveau bâtiment accueille une droguerie, remplacée par un restaurant pizzeria renommé à la place des bâtiments démolis. Plus loin, un marchand de fleurs Belloeil, suivi par un cabinet d’assurances.

A partir du n°18 rue Sadi Carnot, rien ne change jusqu’au n°28. Simplement leur adresse sera place Pierre Sémard, sans changement de numéro. Toutefois, en 2025, la menace se précise, avec une construction en cœur d’ilot. A voir dans une prochaine visite de la rue Sadi Carnot.

Visite organisée pour les adhérents de Rezé Histoire, Rezé Seniors et Domitis le mercredi 5 novembre 2025 à 15h

Gilles Retière a conduit la visite et Françoise Grellier-Bouché a fait part de ses souvenirs de jeunesse. Yves Lostanlen a complété les informations historiques et d’autres participants ont ajouté des anecdotes. Michel Cretin et Philippe Michel de Rezé Histoire ont contribué à la mise en page. Les amis de Nantes Saint Jacques Histoire étaient présents.

La rue Félix Faure et la place Sémard ont été effervescente ; le carrefour de Pont Rousseau a perdu de sa superbe.

Toute la circulation passe là jusqu’en 1950. Tout autour, de nombreuses maisons voient le jour avant 1939, les maisons de la loi Loucheur; ce sont des clients pour les commerces de Pont-Rousseau. Hormis, à Saint Paul, voire au Chêne Gala, tous les commerces sont au carrefour de Pont-Rousseau. Ils peuvent avoir la même activité, mais ils se complètent. On va chez l’un, puis chez l’autre. Les épiciers en gros et les quincailleries ont un large rayonnement. Les activités tournées vers la traction hippomobile, le travail du cuir, passent mal l’arrivée de l’automobile.

L’association des commerçants est restée dynamique jusque dans les années 1980. Le débat sur la piétonisation de la rue Félix Faure a divisé les élus et les commerçants: « on veut des bouchons devant nos devantures ! ». Celui sur les voitures ventouses et la zone bleue, aussi. La montée des hypermarchés et la modification des pratiques de consommation a impacté toutes les activités. Voir l’article du n°94 de mars 2024. La proposition de marché de Noël dans des chalets n’a pas pris. Pas d’initiative. Bizarrement, la qualité baisse. Pourtant ce carrefour, place Pierre Sémard, a une allure de centre-ville. Comme tous les centres-villes des villes moyennes de France, les vitrines se vides. Rien n’émerge actuellement.

Gilles Retière novembre 2025