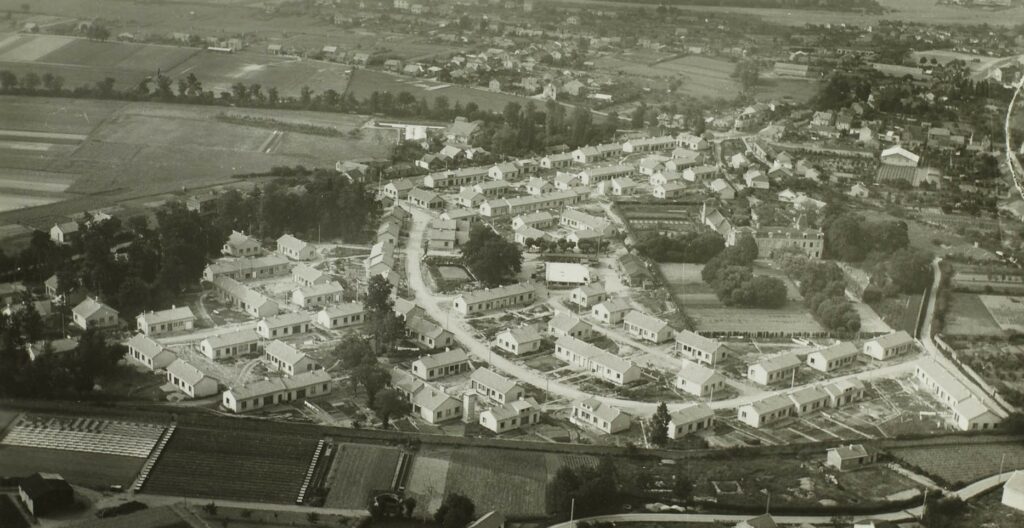

Les castors ont construit ensemble toutes leurs maisons sans savoir laquelle leur serait attribuée. Ceux de La Balinière ont été les premiers à Rezé lès Nantes. Ceux du Haut-Landreau les ont suivis en juin 1954 et ont été oubliés. Les femmes et les enfants des hommes qui ont construit 156 maisons veulent faire reconnaitre leur courage et leur entraide. Regardez les plans et photos dans la photothèque : Château/Castors du Haut-Landreau. Nous recherchons d’autres photos ou documents pour faire vivre ces années 1954 à 1959.

En 1947, la famille de Monti envisage un lotissement sur ses terres des Landreaux

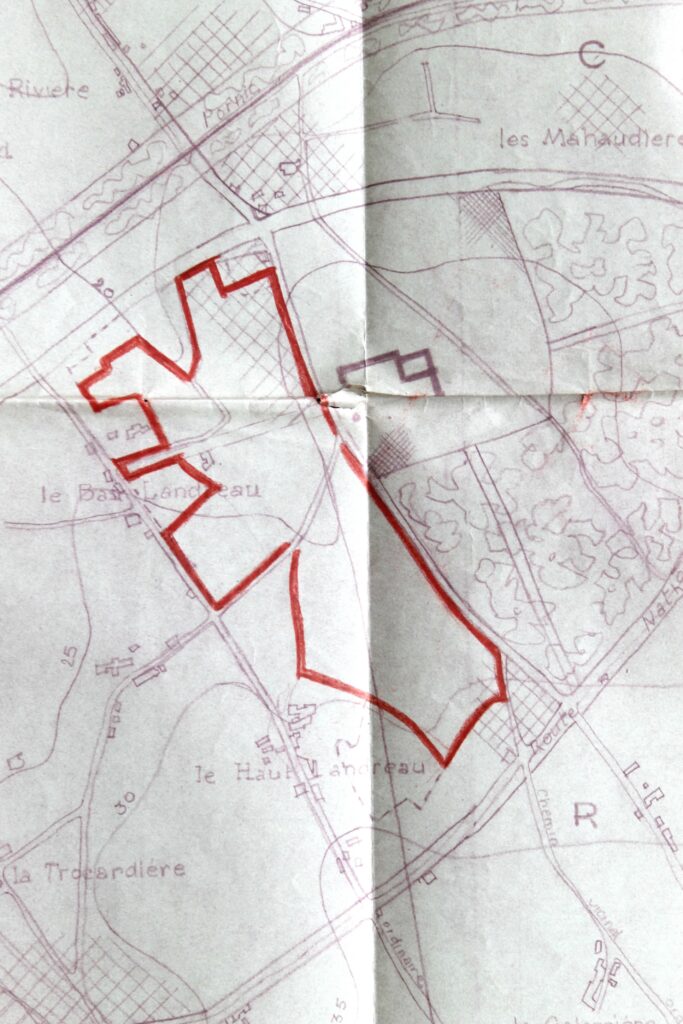

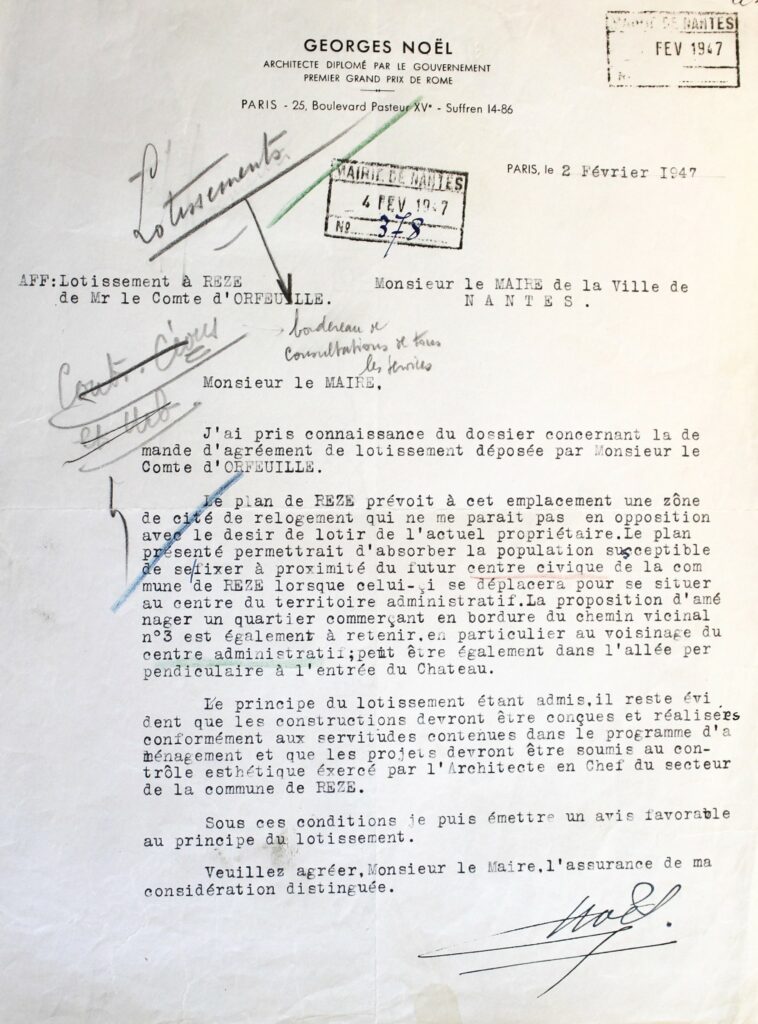

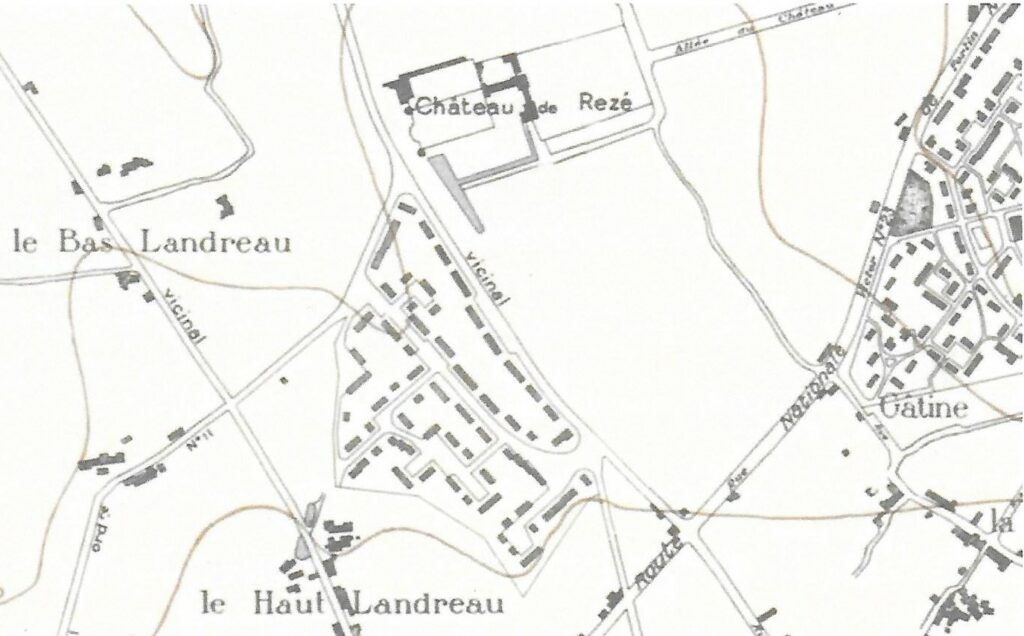

Le comte d’Orfeuille, veuf d’Yvonne de Monti, envisage de valoriser ses terres qui jouxtent le Haut-Landreau et le Bas-Landreau, sans toucher au triangle qui entoure le château. Le 12 novembre 1946, l’architecte Ganuchaud dépose un projet de lotissement sur l’ensemble de ces terrains. Le conseil municipal du 19 novembre 1946, présidé par le socialiste Arthur Boutin, adopte une position favorable et fait référence à des prescriptions datant du 6 février 1935. La rapidité de l’accord laisse penser que les propositions sont connues depuis quelques temps. Le 2 février 1947, l’architecte parisien Georges Noël informe le maire de Nantes qu’il ne s’y oppose pas, car ce terrain qui est envisagé pour une cité de relogement peut très bien convenir à ce lotissement de standing. Ce n’est pas du tout le même public visé.

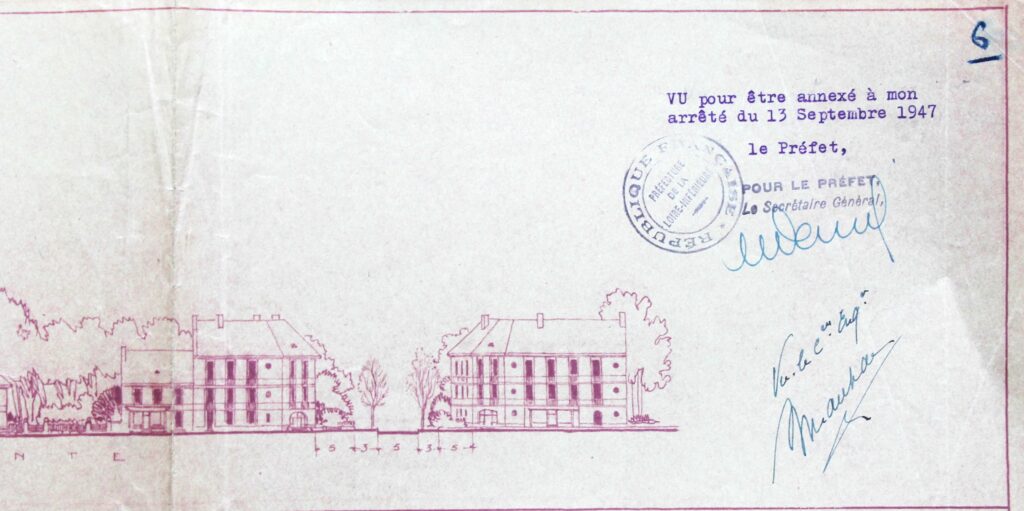

Une enquête publique est ouverte: 22 propriétaires et locataires s’opposent dans une lettre collective. Le fermier Pierre Aubin écrit une lettre personnelle pour s’y opposer le 17 juillet 1947. Le commissaire enquêteur, Jean-Baptiste Marchais conclut le 21 juillet 1947, que rien ne s’oppose à la réalisation du lotissement et que les indemnisations des fermiers relèvent d’une négociation avec le propriétaire. Jean-Baptiste Marchais est entrepreneur de maçonnerie et doit voir avec intérêt les opérations démarrer. Le secrétaire général de la Préfecture signe l’autorisation du lotissement le 13 septembre 1947.

Pourquoi ce lotissement du comte d’Orfeuille ne s’est-il pas réalisé? Rien ne le dit dans les documents des Archives Départementales de Loire Atlantique où les informations précédentes ont été glanées. Le comte d’Orfeuille peut-il le financer lui-même? La promotion immobilière est-elle organisée? A t-il voulu mettre la barre trop haut? Il ne conclura pas avec les Castors au printemps 1950, mais il leur cédera en avril 1952.

Les Castors de la Balinière ouvrent leur chantier le 8 juillet 1950

Le mouvement « Castors » d’autoconstruction coopérative nait à Stockholm en 1927. Le 24 octobre 1948, un groupe de jeunes travailleurs, impliqué dans la JOC, démarre un chantier de 150 maisons, à Pessac, près de Bordeaux. Charles Richard va voir et suscite une réunion à Nantes en novembre 1949. La société coopérative HLM, le COL, Comité Ouvrier du Logement, est fondée en janvier 1950 et cherche un terrain à Rezé. Le Landreau du comte d’Orfeuille est trop cher ; alors, ils choisissent les 8 hectares de La Balinière, en vente depuis 20 ans. L’acte d’acquisition est signé le 6 juillet 1950, à 12 000 000 anciens francs, et tous les sociétaires sont convoqués 2 jours plus tard avec leur outillage. La liste est close depuis février 1950.

Pour garantir les prêts, il faut un capital que les Castors n’ont pas. Ils font reconnaitre l’apport travail, par le ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius-Petit, et peuvent se passer des banques classiques. Chaque sociétaire s’engage à fournir chaque mois des heures de travail et un complément pendant les vacances. Les Castors mettent en place aussi un autofinancement pour pallier les lenteurs des prêts d’Etat : chacun doit faire un apport mensuel de 3 000 anciens francs. Charles Richard, puis les sociétaires Pierre Legland, Jean Cheneau et Roger Pensel sont salariés. En mars 1951, les architectes Léon Peneau et Vissuzaine proposent un plan masse de 101 maisons qui s’inspire des cités-jardins anglaises. A l’été 1951, une quarantaine de volontaires du Service Civil International intervient pendant 23 jours et réalisent notamment 23 terrassements qui s’ajoutent aux 57 déjà réalisés. Le déblocage d’une première tranche de crédits HLM pour 34 logements permet l’embauche par le COL, d’une dizaine de castors: Joachim Corbineau, Marcel Braire, Robert Passelande, Maurice Huchet, Lucien Hardouin … L’attribution des lots a lieu avant que les logements ne sortent de terre. Fin 1951, les tuiles apparaissent.

Déception en 1952, l’Etat ne finance que 11 logements HLM. Il faut emprunter au Crédit Foncier et porter à 5 000 anciens francs le versement mensuel de chaque sociétaire. Plusieurs démissionnent. La canalisation du ruisseau de la Balinière est en partie détruite par un orage en septembre 1952. Les 14 Castors salariés, les 55 ouvriers encadrant l’apport travail redoublent d’efforts. Les premières maisons peuvent être habitées à l’été 1953, mais l’électricité et le gaz ne sont pas encore là, et il faut marcher dans la boue quand il pleut. Le 24 septembre 1954, la dernière famille entre dans ses murs.

Livret de 40 pages édité par la ville de Rezé. Les maisons n’ont pas d’étage et sont rarement jumelées; la rue Pierre Cérésole au centre.

Le COL reçoit de nombreuses demandes : il faut ouvrir d’autres chantiers.

Les castors de la Balinière ont de la famille: Bernard, Quéméré, Chéneau, Coisy, Berthaud qui aimerait réaliser la même chose. Charles Richard est ajusteur à la SNCF et le projet séduit sur les gares de l’Etat de Nantes Orléans. Sur les chantiers navals et les grosses entreprises de Nantes, des hommes préfèrent construire collectivement plutôt que de le faire en solitaire. Sur Rezé, dans les années 1950, nombre de familles construisent seules leur petite maison, comme par exemple rues de la Chénaie et des Chalonnières. Dans les milieux cathos, certaines personnes ont de l’influence : Pierre Legland, futur conseiller municipal MRP; Mauriche Huchet, futur conseiller municipal PSU. Chez les socialistes, Jean Pennaneac’h conseiller en mai 1953, vante le chantier collectif; Suzanne Pensel plus tard. Pour les militants communistes, « c’est à l’Etat de fournir le logement », mais des sympathisants s’inscrivent. L’abbé Pierre lance son cri le 1 février 1954. Les grands ensembles des ZUP ne répondent pas encore à ce besoin massif.

Le COL ouvre 8 autres chantiers. Les Castors de l’Erdre, près de Saint Joseph de Porterie, se réunissent en novembre 1951 et ont le soutien de l’entreprise des Batignolles qui leur vend le terrain. Ils se séparent du COL, trop directif, ont le permis de construire pour 59 maisons qu’ils achèvent le 31 décembre 1955. Sur Saint Sébastien, les 117 maisons des Castors de la Profondine, sont un peu à l’écart du bourg; commencées en 1954, elles s’achèvent en 1956, avec le COL. Sur Nantes nord, les Castors de la Boissière, s’engagent pour réaliser ensemble 71 maisons le 21 mars 1958. Sur Nantes-Bellevue, une première opération est prolongée par les Castors Saint Yves, autour de la paroisse Saint Yves dans le Bois de la Musse : en tout 80 logements sont réalisés par le COL entre 1954 et 1957. Les Castors de la Petite Durantière, dans le quartier Garotterie-Tillay, démarrent en 1955 sur Saint Herblain, pour 180 logements. Sur Couëron, 2 cités Castors ne sont guère connues. Et bien sûr, les Castors du Haut Landreau à Rezé. En 2025, la direction du patrimoine et de l’archéologie de la ville de Nantes et Nantes Métropole cherchent à faire mieux connaitre ces 9 cités de Castors, sous la conduite de Gaëlle Caudal.

Que des familles mal logées !

La famille Chauvin-Coisy vit à 5, dans un appartement de 28m2, rue de Belfort, dans le quartier du Champ de Mars. Pas de salle de bains, tout le monde dans la bassine. Les WC sont à la turque sur le palier. La famille Caillard a 6 enfants de 3 à 19 ans et vit dans 2 pièces à la Jaguère, sans eau courante, ni électricité. Félix et Germaine Retière et leurs 2 enfants de 4 et 7 ans vivent dans 2 pièces, dont une chambre à 3 lits entre lesquels on ne peut circuler et une pièce, avec un évier et un robinet, où l’on fait tout; les WC sont partagés avec les propriétaires du dessus. La famille Rocher, tout juste mariée avec un enfant, vit dans une mansarde du château du Chaffault à Bouguenais. Bruno Grousset rapporte qu’un couple a vécu 6 ans avec ses 2 enfants dans une pièce de 20m2. il cite que certains ont aménagé une cave; d’autres une grange. Il manque 5 000 logements après la guerre sur Nantes et l’exode rural commence.

Le bouche à oreille fonctionne dans les réseaux cathos, chez les cheminots (40 sur 156), dans les grosses boites. Il faut avoir un emploi régulier, être capable de payer le futur loyer, donner du temps de travail. Au COL, est-ce l’ordre d’inscription qui est retenu comme critère? On peut le croire. Qui décide d’intégrer un aveugle? Où sont les archives du COL?

Le chantier des Castors du Haut-Landreau est scindé en 3 groupes pour 157 maisons, sous la direction des Castors de La Balinière

Le COL achète un terrain de 72 560 m2 au comte d’Orfeuille le 18 avril 1952 pour 15 000 000 anciens francs. Qui signe? Plus cher qu’à La Balinière. Ce terrain acheté inclut-il le Bas Landreau? Les architectes Vissuzaine et Longuet préparent le plan masse et les types de logements. Les maisons sont majoritairement à un étage, et groupées par 4, voire plus pour le 2ème groupe. L’organisation intérieure doit respecter le plan Courant ; les façades ne présentent pas de fioritures comme à La Balinière. Contrairement à ce qui s’est passé à La Balinière, il n’y a pas eu de consultation des futurs occupants sur l’organisation intérieure des logements, notamment les rdc. Les parcelles sont beaucoup plus petites qu’à La Balinière: 462 (ou 224 m2) voiries comprises contre 792 m2. Le plan de voirie est beaucoup plus sommaire avec une rue dénommée ultérieurement Utrillo, parallèle à la rue du Château de Rezé. Quelques voies tertiaires pour le 3ème groupe. Le plan pouvait être en petites impasses comme la rue Monnot au lieu de cette rue rectiligne. Le CA du COL ou les castors salariés de La Balinière ont décidé. Les inscrits sociétaires ont-ils été consultés? Le permis de construire est accordé le 20 mai 1954 par le Préfet de Loire Inférieure pour 157 logements. Le permis de construire est signé par Charles Richard. Il est précisé que le COL est propriétaire du terrain. Sur ce même document, le montant estimatif des travaux est de 335 832 669 anciens francs pour 157 logements. Si on ajoute le prix du terrain, 15 millions, cela fait 351 millions. Soit 2,22 millions par maison. On est loin du coût final 5 millions.

Le chantier commence pour le 1er groupe: rue du Château de Rezé, rue du Bas Landreau et rue Utrillo côté pair. La date n’est pas connue précisément juin 1954. Le chef de chantier est Robert Passelande, castor salarié de la Balinière. En semaine, il répartit les quelques castors qui peuvent venir auprès des ouvriers salariés pour leur donner un coup de main. Les samedis et dimanches, les castors doivent d’abord faire les tranchées des canalisations et les terrassements des maisons, à la pelle et à la pioche. Ils auront ensuite un marteau-piqueur et un sambron pour transporter la terre, tous les matériaux et même les pièces de bois. Jean-Claude Caillard qui avait 15 ans se souvient très bien du sambron. Dans leurs professions, les castors peuvent réaliser des pièces minutieuses et gratter du papier ; là, c’est plus grossier, moins précis, plus lourd et ça fait des ampoules. Quelques-uns ne portent d’habitude que des chemises blanches qui n’étaient guère adaptées pour rouler la brouette. Au début, on brasse le béton à la pelle; plus tard, viendra une bétonnière. Toutefois, au Haut Landreau, on reçoit les parpaings; pas comme à La Balinière où il fallait les mouler. Ils ne vont pas à la carrière, comme leurs prédécesseurs, qui étaient de vrais forçats. Quelques-uns démissionnent, car le travail est trop dur. Les maçons employés finalisent les fondations et montent les parpaings. Les castors reviennent pour poser la charpente et au lancer de tuiles pour poser la couverture. Le second œuvre, carrelage, plâtrerie, sanitaires, est l’affaire des professionnels, sauf pour l’électricité que les castors assument. La coopérative « les menuisiers-charpentiers-nantais », dirigée par Maurice Huchet, castor de La Balinière, fournit les pièces de charpente, les portes et fenêtres, et pose les parquets, notamment avec Eugène Philippe, castor de La Balinière.

L’encadrement de cet apport travail est assuré par les surveillants de chantier, rémunérés, issus des castors de la Balinière. Combien sont-ils à la charge de chaque groupe. Une association est constituée dans chaque groupe de castors, avec un bureau de 8 membres, qui supervise le chantier, vérifie les pointages et discute avec le COL. Charles Richard directeur, et Pierre Legland, directeur adjoint, ne sont pas des hommes à faire des concessions: ils sont à la fois « maitre d’ouvrage » et « maitre d’œuvre ». Des tensions existent, notamment avec le chef de chantier. Les castors sont en général, des travailleurs manuels, hors Gillet et Palussière sur le premier groupe, hors Jean Braud, cadre municipal, sur le deuxième groupe. Heureusement, qu’il est là pour nous défendre! La participation aux assemblées générales de chaque groupe est obligatoire un dimanche matin, à la mairie de Nantes, même pour les cheminots qui travaillent 6 dimanches sur 7: leur femme doit y aller. Seul un castor du Haut Landreau est au CA du COL. L’autogestion n’est plus au rendez-vous. Le COL poursuit son job et les castors du Haut Landreau sont ses sujets. Ils sont les manœuvres, sans pouvoirs, pour exécuter les instructions du COL qui est tout à la fois propriétaire, maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre des plans et du chantier et signataire de l’acte d’attribution. On ne peut plus parler d’autogestion.

L’apport travail est au minimum de 24 heures par mois et passe à 31 heures par mois quand les financements manquent au 3ème groupe. Ce travail de manœuvre est harassant et vient s’ajouter au travail professionnel. Bruno Grousset, dans son mémoire de sociologie parle de surtravail pendant 2 ans. Une bonne entente existe entre les hommes d’un groupe ; chacun prêt à aider l’autre, momentanément ou durablement quand l’un se retrouve en fauteuil roulant, ou pire quand l’un décède. Le vin s’échange bien, certainement, trop pour les familles; l’alcoolisation est forte. Les hommes n’en parlent pas. Quelques grognements vis à vis de « tire aux flancs » ou « au week-end, ils n’ont rien foutu; que du rangement », mais dans l’ensemble « il n’y a pas de fainéants ». Les femmes ne sont pas sur le chantier; contrairement à ce que disent ceux de La Balinière. Apporter le pique-nique pour certaines. Les enfants et leur mère n’ont guère vus leur père pendant 2 ans. Elles ne se connaissent pas. L’heure travail est valorisée à 150 anciens francs par le COL quand le SMIC horaire est à 126 anciens francs au 1 avril 1956.

Le choix de la maison attribuée est un moment délicat. Tous ne sont pas d’accord sur la date; certainement, après les fondations. D’abord, il y a les intentions des uns et des autres. Pour les grandes familles, il n’y a guère le choix. Nombreux sont ceux qui veulent une maison basse; mais il n’y a que dans le 3ème groupe où il y a plus de choix. Certains veulent du terrain pour cultiver des salades, mais les parcelles sont beaucoup plus petites qu’à La Balinière. Quelques-uns envisagent d’agrandir la famille. D’autres veulent ajouter un garage et être en extrémité du bloc de 4 maisons. Plusieurs castors veulent la même parcelle: alors, on tire au sort.

Un bel exemple de solidarité, rapporté par Christiane Rouxel. « Ma famille et la famille Mabit habitions Nantes, dans le même quartier. Au tirage au sort, nous nous sommes retrouvés voisins, mais, c’est nous qui avions la plus grande maison. Les Mabit avaient 6 enfants et nous n’en avions que 3. Aussi, mon père proposa à la famille Mabit de faire l’échange; ce qui fut accepté ».

Les discussions entre castors s’éternisent; le président du groupe essaie d’arranger cela, voire de discuter avec le groupe suivant. Personne ne quitte le groupe pour ce motif. Pour changer de boulot, oui; pour baisse de revenus, aussi. Alors, un castor du groupe suivant arrive. Au final, beaucoup sont moyennement contents. Les adaptations du logement, hors quelques portes, ne sont guère acceptées par le COL.

Les travaux du 1er groupe doivent commencer après le permis de construire en juin 1954, pour 63 maisons; certains avancent fin 1953. Les premiers emménagements ont lieu en juillet 1955 et les derniers un an plus tard. Les travaux du groupe 2, pour 52 maisons, commencent le 8 janvier 1955 et la première maison est habitée en octobre 1956 et la dernière en juin 1956, en même temps que le 1er groupe. Quand toutes les maisons précédentes sont occupées, le groupe 3 démarre les travaux de 41 maisons, le 7 octobre 1956 et les premiers habitants arrivent en mars 58 et les derniers en juin 1958. Charles Richard déclare l’achèvement des travaux le 1 octobre 1958.

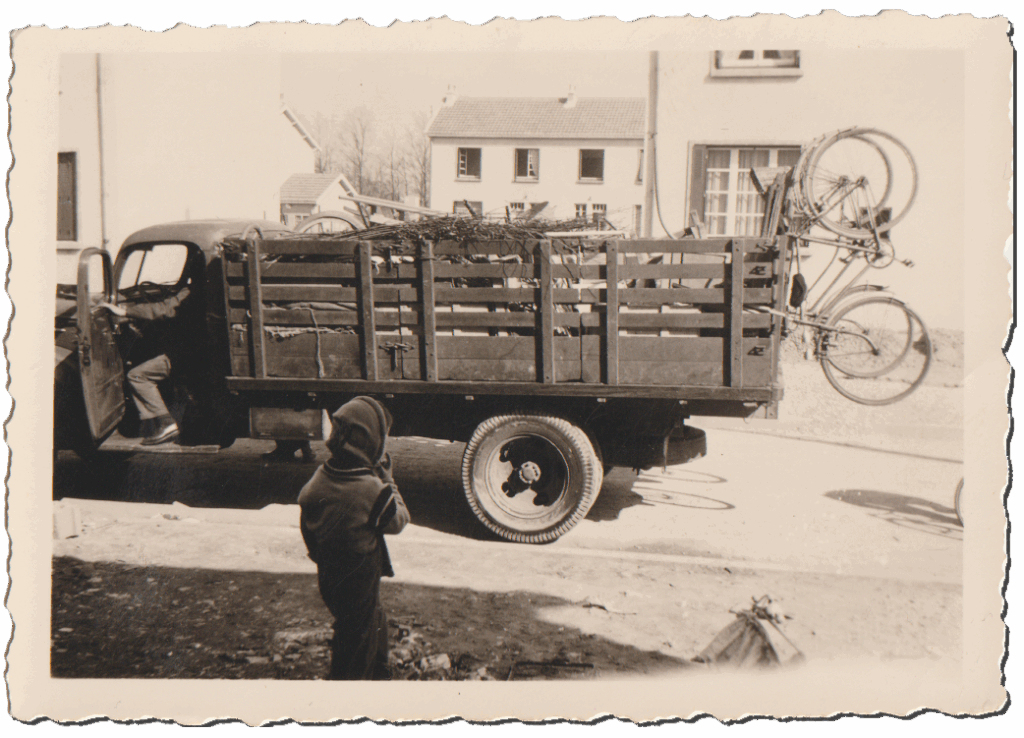

Emménager est un émerveillement.

La maison est à peine finie, les plâtres tout juste secs. Personne n’attend et ne veut pas continuer à payer le loyer précédent et à contribuer au COL. Les plâtres sont-ils secs? Les rues sont des chemins empierrés; les terrains ne sont pas clos. Le camion benne arrive avec tous les meubles. La famille Chauvin raconte qu’il a fallu trouver une solution pour franchir le fossé: une traverse de chemin de fer que le cheminot voisin avait en réserve. La maison est grande. Jean-Claude Caillard parle de palace. Les parents ont leur chambre et les enfants aussi, s’ils sont 2. Le lit est bien seul; pas d’autre mobilier. Le frigo trouve une place, mais la gazinière n’est pas adaptée au gaz de ville. Mais il y a des robinets d’eau partout: dans la cuisine et le caveau, et même de l’eau chaude dans la salle d’eau. On peut prendre de vraies douches sans recevoir le seau d’eau tiède sur la tête; certains ont déjà une baignoire. Les WC sont pour la famille, et ne sont plus partagés. Le séjour est grand quand il n’y a pas de meubles. On a un beau parquet, comme chez les riches. On est chez nous. Un grand jour; ça s’arrose!

Les hommes connaissent leur camarade voisin, mais pour les femmes et les adolescents, c’est la découverte. Faire connaissance avec les voisines. Rechercher des copains et des copines pour jouer. Et la vie reprend le dessus. Où peut-on faire les courses? A la coop du lotissement, là-haut, rue Monnot, dans 2 garages non attribués, Mme Pesneau propose tout ce qu’il faut pour la vie courante, des pâtes, du riz, des œufs et du vin rouge à la tireuse. Des marchands ambulants passent dans la rue: pain, lait, poissons, sardines à la fraiche, mais aussi ramasseuses de peaux de lapins. Les enfants vont à l’école et là, il y a les laïques qui vont au bourg, puis au château et les cathos qui vont à Saint Paul. A pieds, 4 fois par jour, personne ne se plaint. Un instituteur, directeur d’école Château nord, Lucien Le Meut, en marquera plus d’un. Les enfants du 1er groupe ont un bois en face de chez eux avec pas mal de ronces: très bien pour faire des cabanes, et aller fouiner autour du château délabré: les garçons Chauvin, Brosse, Gilet, Palussière, Mabit, les filles Montauban, Cornier, Mainguy, Bernard, Martin. Les mères y vont parfois pique-niquer avec leurs enfants. Autour, c’est la campagne et la vie agricole. Les bus montent jusqu’au Moulin à l’Huile et amènent à la place du Commerce, devant la Chambre de Commerce. Quelques familles conservent l’habitude d’aller à pieds à Trentemoult prendre le roquio pour aller à Chantenay ou à la Bourse. Mais, on trouve tout à Pont Rousseau et Saint Paul, à portée de vélo ; faut s’adapter.

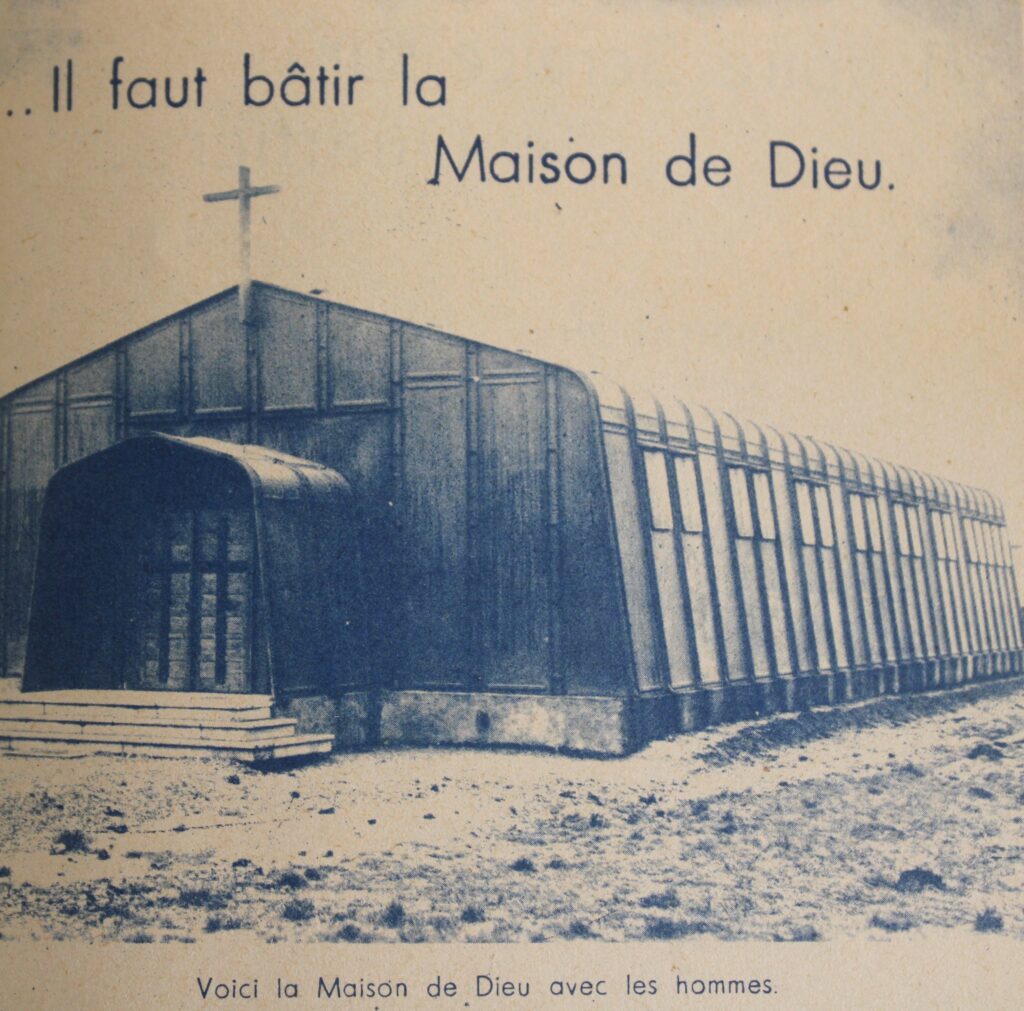

Des commerces commencent à s’implanter à la Croix de Rezé, sur la RN23, rue Victor Fortun et rue de la Chênaie. L’évêché est attentif au développement des lotissements: 300 logements à la Houssais, une centaine aux Chalonnières et autant au Moulin à l’Huile. Elle affecte un curé, l’abbé Rullier, prêtre ouvrier qui vient parfois donner un coup de main sur le chantier des castors du Haut Landreau. il prépare l’implantation d’une chapelle près de la Croix de Rezé et l’ouvre en 1956. Les hommes castors ne la fréquentent guère, sauf aux grandes fêtes. Les femmes sont beaucoup plus fidèles et un groupe s’organise dans les castors pour la balayer chaque semaine. Le curé et son vicaire anticipent le concile Vatican II et animent des cercles d’action catholique adultes et jeunes, JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne,qui auront un certain rayonnement sur la ville. La chapelle est souvent pleine et il faut envisager une église dès 1960, dans la ZUP, Zone à Urbaniser en Priorité, du Château.

Le chantier n’est pas fini: les clôtures, le chauffage, la route, les jardins …

Les hommes doivent encore travailler ensemble pour réaliser les clôtures: murettes, grillage. Des variantes apparaissent avec des tubes détournés des chantiers navals. Des portails sont ajoutés avec des castors métallos qui utilisent une cintreuse. L’ambiance est bonne entre les hommes, mais la tendance est au chacun chez soi. « Ma mère ne supporte pas les cris des bambins du voisin qui passent devant la fenêtre du séjour en poussant des cris d’indiens ». Puis les jardiniers veulent planter cet hiver, des arbustes d’ornement, des camélias de la région nantaise, des arbres fruitiers qui existent toujours 70 ans après. D’autres ayant une culture rurale, envisagent clapiers et poulaillers. Enfin, il faudrait délimiter les trottoirs et mettre un enrobé sur la chaussée: il n’est pas très épais et on peut voir aujourd’hui de nombreux nids de poules. Il faut améliorer le chauffage, car l’unique poêle à feu continu, le Ciney, ne permet de faire ses devoirs qu’à proximité. Certains avaient préparé les tuyaux de chauffage central, mais chacun doit trouver un artisan ou un copain pour poser les radiateurs en fonte et la chaudière à charbon. Tout ne vient pas tout de suite, il faut de l’argent et économiser petit à petit.

Avoir un garage est un désir très répandu. Pas pour y loger une voiture tout de suite, car dans le lotissement, il ne doit y en avoir qu’une seule; mais pour bricoler et prendre un verre entre hommes. Les castors sont locataires-attributaires et ne seront propriétaires que dans 25 ou 30 ans. Le COL est propriétaire et doit autoriser toute construction et tout changement, avant d’obtenir l’autorisation de la mairie ou de l’équipement. Félix Retière, Marcel Violleau et Maurice Pelletier du 2ème groupe craignent de ne pas obtenir l’autorisation, achètent parpaings et poutres et montent rapidement leurs 3 garages, un peu étroits. Jean Braud, président, est furieux; « il faut demander ». Il le fait pour lui-même et son voisin pour des garages plus grands. Quant aux 3 compères, il leur faut régulariser et demander à David, du 1er groupe, de faire les plans de leurs constructions. De nombreuses vérandas voient le jour sans autorisation. Des réserves à charbon et des foyers à gargotte pour faire bouillir le linge avec un feu de bois complètent ces initiatives. Bruno Grousset détaille dans son mémoire ces adaptations ultérieures.

Quelques-uns tentent de fusionner les 3 associations des 3 groupes dans une association unique le 7 mars 1959 et d’éditer un bulletin de liaison. Pour quoi faire? Quels sont les buts? L’hostilité du groupe 3 vis à vis du COL renforcée par d’autres castors des autres groupes met fin à cette initiative. Pas d’association dans ce lotissement de 156 maisons. Les Bardon, père et fils, réussissent à proposer quelques fêtes sur la place d’entrée des rues Utrillo et Monnot: musiques, chansons, buvette. Le guitariste René Masson et ses copains animèrent le bal en XXX. Jean-Claude Caillard y joue une saynette avec 2 copains, avant l’automne 1957. voir photothèque. Les femmes s’organisent pour faire circuler une machine à laver sur roulettes; Mme David est la coordinatrice de la 3F, la Fédération des Familles de France. On peut jouer sur la rue Utrillo: il n’y a pas de voitures. Mme Bernard en prend souvent l’initiative: balle aux prisonniers. Pas d’organisation pérenne.

La ville bouge alentour. Le Château de Rezé disparait. L’amicale laïque et le patronage gonflent.

Les enfants explorent les environs. Avant 1960, le Château de Rezé est un terrain de jeux extraordinaire: le bois, la mare, la chapelle, le château lui-même. Jean-Claude Caillard a apprécié les discussions avec le fermier Aubin qui se désole de la disparition du monument et de toute la vie rurale. Au hasard des groupes, on peut y rencontrer les enfants des castors de La Balinière. Lire Myreille Marc et la petite fille rouge avec un couteau. Des enfants du lotissement vont faire quelques activités à l’amicale laïque, l’AEPR: basket, gymnastique, foot; certains en deviendront dirigeants: Palussière, Ligonnière, puis Gilles Retière et Colette Bernard au CA et même au bureau. L’AEPR organise des kermesses sur le terrain de foot de la rue du Lieutenant de Monti, puis sur les espaces qui seront dévolus au lotissement du Bas Landreau: on a pu y voir Mouloudji et les 3 ménestrels. Je ne pense pas que ce soit une kermesse paroissiale comme l’affirme Bruno Grousset. D’autres se tournent vers le patronage catholique du Cercle Saint Paul, les boules, et des kermesses des écoles libres. Certains privilégient les copains de classe. Tous s’insèrent. La démolition du château et la construction des immeubles à partir des années 1960 change complètement le visage de la ville, à côté du lotissement. Puis le lycée, ou plutôt la cité technique, va remplacer le bois touffu en 1962. Nous sommes dans la ville et la supérette SUMA va ouvrir en 1964; Mme Pesneau cesse la coop et va y travailler.

Les jardiniers veulent un grand jardin pour produire leurs légumes et récolter des fruits. Félix Retière, Marcel Violleau et Gateau achètent du terrain, le long de « la ligne », la voie de chemin de fer, non loin du Corbusier. Maurice Pelletier et d’autres investissent les arrières de la Cocottière, rue Maurice Jouaud. D’autres se tournent vers le vieux village du Haut Landreau, la rue de l’Ouche Blanche. Il faut produire 300 kg de pommes de terre pour passer l’hiver: oui, au prix où est la pomme de terre! Des fraises avant que des moineaux ne les piquent. De bons haricots verts tout fins à la condition de chasser les lapins à la carabine ou aux pièges. Après l’effort, rien de mieux que de jouer aux boules, dans les allées de desserte des maisons, ou mieux chez certains qui l’ont aménagé. La convivialité se prolonge. Que font les femmes pendant ce temps? Elever les enfants en bas âge, faire de la couture, des ménages pour améliorer les revenus.

Les castors seront propriétaires dans 30 ans.

Le COL calcule le prix de revient de la maison et de la parcelle: 5 millions d’anciens francs pour 68 m2 habitables sur un terrain de 178 m2. La densité avant l’heure. Compte tenu des heures travaillées, valorisées à 150 anciens francs, et des apports financiers préalables, il reste une somme à payer au COL, qui a fait l’emprunt. Tous s’engagent sur 25 ou 30 ans. Quand le couple signe la location-attribution, il se croit propriétaire ; mais, non, il reste locataire du COL avec une promesse d’achat futur. Les premières années sont dures à assumer; il faut rogner sur tout. Après 20 ans, Félix et Germaine Retière deviennent propriétaire en juillet 1977 d’une maison type IV, de 68 m2, sur un terrain de 248 m2 avec 1/8ème du chemin indivis latéral, par un acte notarié signé de Guy Brée PDG du COL et Lucien Hardouin secrétaire général du COL. La propriété est estimée à 160 00 NF; le loyer annuel était de 130,85 NF ; les 286 actions de 100 NF du COL sont annulées. Un décompte serait le bienvenu. Les Nouveaux Francs NF, sont créés le 1 janvier 1960 et 1NF=100 anciens francs. D’autre part, l’inflation a été terrible en ces années-là.

Le concept de l’apport travail est-il valable? Charles Richard affirme que si la totalité des travaux était réalisée par des entrepreneurs, le coût de l’opération augmenterait de 40%. Pour un castor, l’apport travail apporte 25% de la charge financière à La Balinière, dit-il. Pas d’accord: L’apport travail est insignifiant en termes financiers. Reprenons les chiffres communiqués par Charles Richard à Bruno Grousset pour son mémoire: ils ne concernent que le 3ème groupe de 41 logements. L’apport travail du 3ème groupe a été de 10 657 798 anciens francs qui représentent 5,25% du montant total du projet. On peut donc en déduire que le coût total du 3ème groupe a été de 115 919 162 anciens francs, arrondis à 116 millions. Soit un coût par maison de 2 827 296 anciens francs. (On est encore loin des 5 millions.) L’apport travail représente donc autour de 9%, loin des 25 ou 40% annoncés par Charles Richard.

L’apport travail est de 71 501 heures pour le 3ème groupe, soit 1 732 heures par castor. Les travaux ont duré 2 ans, d’octobre 1956 à octobre 1958. Chaque castor doit fournir 96 heures à chaque vacance, et il aurait fourni 15 heures pour chaque semaine courante. Cela fait beaucoup. Valorisées à 150 anciens francs de l’heure, cela fait 270 000 anciens francs; soient moins de 10% du coût annoncé. Il nous manque un décompte détaillé, à l’entrée dans les lieux, du prix de vente, de l’apport travail, des versements préalables, pour dégager le montant de l’emprunt résiduel et les loyers dûs par l’attributaire.

Le travail de manœuvres n’est pas décisif pour l’avancée du chantier. Pour quelles raisons le COL abandonne-t-il la formule castor pour le Bas Landreau, à Rezé, et à Couëron, Saint Herblain ? Existe-t-il des décisions de CA du COL sur ce point?

Maintenant le COL est promoteur immobilier HLM : en 1963, il vend des maisons clés en main pour 167 maisons au Bas Landreau à Rezé, sous la forme locataire attributaire, mais sans apport travail. A quel prix? Ce ne sont plus des castors.

Lire Les Castors de La Balinière 40 pages 2000 ville de Rezé

Un village dans la ville (Claire cité) 190 pages Charles Richard 1996 Elor

Mémoire de maitrise de sociologie de Bruno Grousset 220 pages 1994 UFR de Nantes

Alain Athimon, Gilles Retière, Christian Athimon, Françoise Clero, Christine Athimon, Christiane Rouxel, Jean-Luc Chauvin demandent à être rejoints par d’autres rédacteurs

Août 2025 : premiers propos de Gilles Retière et Jean-Luc Chauvin à compléter par leurs voisins d’alors, et par les derniers occupants.